Le blogue du CEF

Textes d'opinion ou de vulgarisation par les membres du CEF

20 juin 2024

Summit Woods: a unique urban forest in need of protection and restoration

A post by Emma Despland

For as longer as I can remember, Summit Woods has been known as 'the bird sanctuary'. The City of Westmount allows dogs in Summit Woods and, unusually for a nature preserve, allows dogs to run off-leash for much of the year. Recently however, this policy has come under attack from local residents concerned about safety in the presence of so many unleashed dogs. What is lacking from the current debate around dogs is a broader perspective: an appreciation of the unique ecological character of Summit Woods, the care required to protect this gradually degrading ecosystem against multiple threats and the Wood's value in the context of the climate and biodiversity crises facing us all.

A little digging on the internet shows that Summit Woods was donated to McGill in 1895 ![]() by an owner who described it as 'a splendid region on the summit of Westmount for an observatory' . The site was then sold to the city of Westmount in 1940

by an owner who described it as 'a splendid region on the summit of Westmount for an observatory' . The site was then sold to the city of Westmount in 1940 ![]() with the stipulation that it be used 'as a park and playground in perpetuity.' As far as I can tell, it has been forested this whole time. There are not many old forests like this remaining on the island of Montreal. Summit Woods is home to heritage trees

with the stipulation that it be used 'as a park and playground in perpetuity.' As far as I can tell, it has been forested this whole time. There are not many old forests like this remaining on the island of Montreal. Summit Woods is home to heritage trees ![]() , older than any recorded management interventions. A report from 1987

, older than any recorded management interventions. A report from 1987 ![]() describes the Wood as 'a truly priceless example of what an urban forest should be. There are trees of all ages present. (…) There are several examples of forest ecosystems present. Variations in topography result in variations in trees, shrubs and herbaceous vegetation (…)'.

describes the Wood as 'a truly priceless example of what an urban forest should be. There are trees of all ages present. (…) There are several examples of forest ecosystems present. Variations in topography result in variations in trees, shrubs and herbaceous vegetation (…)'.

A pileated woodpecker in Summit Woods, a bird species known to prefer mature forests containing large trees and standing dead wood. Photo: Maryam Kamali Nezhad

Summit Wood is one of the top birding hotspots ![]() in the greater Montreal area. On the citizen science site eBird, where birders record their sightings, 171 species have been observed here. This beats the three other birding sites listed in Westmount by far: King George Park has 28 species, Westmount Park 29 species, and Dawson College Campus, with students working hard at logging bird observations, 36 species.

in the greater Montreal area. On the citizen science site eBird, where birders record their sightings, 171 species have been observed here. This beats the three other birding sites listed in Westmount by far: King George Park has 28 species, Westmount Park 29 species, and Dawson College Campus, with students working hard at logging bird observations, 36 species.

Summit Woods is also likely the only place in Westmount where Trilliums ![]() , Trout Lilies

, Trout Lilies ![]() , Solomon Seals

, Solomon Seals ![]() and other native woodland plants grow. According to iNaturalist, another app that allows people to record observations of nature, Summit Woods is the only place in Westmount where these native woodland plants have been spotted, except the Dawson College Campus where native plants are grown in the Ecological Peace Garden and the Indigenous Garden. These plants require undisturbed leaf litter and only grow in mature, undisturbed forests. It takes decades of forest growth to produce conditions for these plants to establish successfully and years more for them to accumulate enough reserves to produce flowers – a flowering trillium can easily be over 10 years old.

and other native woodland plants grow. According to iNaturalist, another app that allows people to record observations of nature, Summit Woods is the only place in Westmount where these native woodland plants have been spotted, except the Dawson College Campus where native plants are grown in the Ecological Peace Garden and the Indigenous Garden. These plants require undisturbed leaf litter and only grow in mature, undisturbed forests. It takes decades of forest growth to produce conditions for these plants to establish successfully and years more for them to accumulate enough reserves to produce flowers – a flowering trillium can easily be over 10 years old.

The iNaturalist app also shows that observant visitors have recorded threatened plants (White Trillium, American bladdernut) and even endangered mushrooms (perfumed bolete ![]() , and black staining polypore

, and black staining polypore ![]() ) in Summit Woods. These are simply observations logged by curious visitors, not a formal scientific study or environmental assessment. They are therefore incomplete glimpses, snippets of information, but they paint a vivid picture of Summit Woods as a very special place, an old forest. A forest like this takes many decades to develop before these species begin to grow under the shade of mature trees. Summit Woods therefore really is unique in the city as a reserve for biodiversity.

) in Summit Woods. These are simply observations logged by curious visitors, not a formal scientific study or environmental assessment. They are therefore incomplete glimpses, snippets of information, but they paint a vivid picture of Summit Woods as a very special place, an old forest. A forest like this takes many decades to develop before these species begin to grow under the shade of mature trees. Summit Woods therefore really is unique in the city as a reserve for biodiversity.

Photo taken on May 21st at Summit Woods showing how invasive chervil is crowding out native woodland trillium. Photo: Emma Despland

Summit Woods is unfortunately suffering degradation. Already the 1987 report warned: 'As more and more people use the Summit, problems developed in that the existing trails increase in width and smaller secondary trails begin to appear.' Trampling by people and dogs, as well as animal waste (including urine!) contribute to the gradual retreat of the more sensitive native understory plants and to the continuous advance of more city-tolerant plants including many invasive species. Ecological restoration, including removing invasive plants and planting native ones, is possible but it’s expensive, very labor-intensive and never entirely successful. It's always cheaper and more effective to protect existing natural ecosystems than to restore damaged ones.

Maintaining an equilibrium between nature conservation and access for human visitors is a delicate balance, difficult to attain for any nature park. Requiring visitors to remain on trails and to leash dogs are standard policies for nature parks everywhere, as these simple measures minimize disturbance to understory plants and to forest birds that do not tolerate human presence as readily as the robins and cardinals seen across the city.

At the COP15 summit in 2022, Canada committed to protecting 30% of its territory, making sure to include all different ecosystems. In Québec, the St Lawrence valley ecosystems are the ones most degraded by human activity; it is a region where there is very little natural old forest left. Recognizing its unique position in this region of high conservation concern, the Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM, the association of the Greater Montreal Area) also committed to protecting 30% of its territory, despite the obvious challenges linked to its high human population density. The city of Montreal has ![]() committed

committed ![]() to protecting

to protecting ![]() 10% of its area by 2030 (6 years from now!); it currently recognizes 8% of its territory as protected areas. I haven't been able to find any numbers for Westmount, either for currently protected areas or for commitments. This should be embarrassing for the City. Westmount is not only not a leader in mitigating the biodiversity and climate crises, but it is seriously lagging behind.

10% of its area by 2030 (6 years from now!); it currently recognizes 8% of its territory as protected areas. I haven't been able to find any numbers for Westmount, either for currently protected areas or for commitments. This should be embarrassing for the City. Westmount is not only not a leader in mitigating the biodiversity and climate crises, but it is seriously lagging behind.

The consulting company Habitat, in collaboration with WWF, have produced a map of the greater Montreal area ![]() to visualize natural areas in the region and prioritize their protection according to several ecological indices, including bird biodiversity, carbon storage, flood protection. The only two sites in Westmount on the map are Summit Woods and a part of the tiny Père Louis Trempe nature reserve behind St Joseph's oratory. Summit Woods is approximately 23 ha, or 5.7% of Westmount's total area of 4 km2. If Westmount is to participate at all in Greater Montreal's goals of protecting natural ecosystems, Summit Woods is the only valuable natural space it has to offer.

to visualize natural areas in the region and prioritize their protection according to several ecological indices, including bird biodiversity, carbon storage, flood protection. The only two sites in Westmount on the map are Summit Woods and a part of the tiny Père Louis Trempe nature reserve behind St Joseph's oratory. Summit Woods is approximately 23 ha, or 5.7% of Westmount's total area of 4 km2. If Westmount is to participate at all in Greater Montreal's goals of protecting natural ecosystems, Summit Woods is the only valuable natural space it has to offer.

21 août 2023

Activité de vulgarisation scientifique : à la découverte du lichen !

Un billet de Marta Alonso García et Annie St-Louis

Photo: Juan Carlos Villarreal

Le samedi 5 août s’est déroulée l’activité “À la découverte du lichen!”, intégrée dans l’événement Série Découverte Sciences Naturelles ![]() de la Maison Léon Provancher, à Québec. L’activité était présentée par les membres du laboratoire de Juan Carlos Villarreal et l’ Herbier Louis-Marie

de la Maison Léon Provancher, à Québec. L’activité était présentée par les membres du laboratoire de Juan Carlos Villarreal et l’ Herbier Louis-Marie ![]() , de l’Université Laval. Elle s’adressait au grand public et avait pour objectif de faire connaître aux participants et participantes le domaine bioclimatique de la pessière à lichens, l’un des plus vastes domaines au Québec qui s’étend sur une surface de plus de 300 000 km2, ce qui représente 20% de la surface du territoire québécois! Sa végétation se caractérise par des forêts de structure ouverte, dominées par l’épinette noire, avec un tapis de lichens accompagné d’éricacées et de bryophytes (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, 2022. Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec.

, de l’Université Laval. Elle s’adressait au grand public et avait pour objectif de faire connaître aux participants et participantes le domaine bioclimatique de la pessière à lichens, l’un des plus vastes domaines au Québec qui s’étend sur une surface de plus de 300 000 km2, ce qui représente 20% de la surface du territoire québécois! Sa végétation se caractérise par des forêts de structure ouverte, dominées par l’épinette noire, avec un tapis de lichens accompagné d’éricacées et de bryophytes (Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, 2022. Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec. ![]() ).

).

Cladonia stellaris.

Photo: Adriel M. Sierra

L’activité commençait par une brève introduction aux concepts fondamentaux. Cette section était accompagnée de photos et de vidéos qui ont été projetées tout au long de l’avant-midi. De plus, les participants et les participantes ont eu l’opportunité d’examiner différents ouvrages sur les lichens, les mousses et les plantes vasculaires nordiques, dont la Flore nordique du Québec et du Labrador. La deuxième partie, plus pratique, consistait à faire découvrir aux jeunes et moins jeunes les principales plantes vasculaires, mousses et lichens de la pessière à lichens, et d’apprendre à les distinguer. Pour ce faire, des spécimens frais ainsi que des spécimens d’herbier ont été utilisés, ce qui nous a permis d’expliquer le rôle des herbiers et leur importance pour la recherche. En outre, avec l’aide d’une loupe binoculaire, tout le monde a pu profiter de la beauté de ces organismes vus de très près!

Photo: Maison Léon Provancher

Photo: Juan Carlos Villarreal

Nous tenons à remercier la Maison Léon Provancher d’avoir compté sur nous pour faire partie de la Série Découverte et aux participants.es pour leur intérêt et leurs magnifiques questions !

7 avril 2023

Une journée pour célébrer un ingénieur d’écosystème exceptionnel

Un billet de Mélanie Arsenault avec la collaboration de Mariano Feldman

Si vous avez déjà fait une randonnée près d’un cours d’eau, vous avez probablement déjà remarqué des souches d’arbres abattus se terminant en forme de cône. Le sculpteur responsable? un gros rongeur à queue plate, le castor du Canada (Castor canadensis); c'est d'ailleurs l'emblème de notre pays. Ce vendredi, le 7 avril, marque la journée internationale du castor ![]() . C’est donc le temps de souligner cette extraordinaire espèce clé et les services qu’il rend à nos écosystèmes.

. C’est donc le temps de souligner cette extraordinaire espèce clé et les services qu’il rend à nos écosystèmes.

Le castor tient beaucoup de rôles dans la forêt boréale, dont celui d’ingénieur d’écosystème. Il crée de nouveaux habitats en construisant des barrages qui augmentent le niveau de l’eau. Les impacts de ces barrages donnent bien du fil à retordre à plusieurs industries et propriétaires d’infrastructures. Le castor est la seule espèce animale, autre que l’humain, qui est capable d’abattre un arbre mature. On pense bien connaître cet agent de perturbation, mais lorsque vient le temps de mitiger des conflits l’impliquant de façon éthique et durable, on s’aperçoit qu’il existe toujours un manque de connaissances sur les façons dont il occupe son territoire.

Un agent de perturbation que nous observons de près à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Le castor se retrouve présentement comme thème central de plusieurs recherches menées par des membres du Centre d'étude de la forêt. Parmi celles-ci, le projet de maîtrise de Mélanie Arsenault, réalisé au sein du groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi (GRÉMA ![]() ) de l’UQAT. Il vise à démystifier un peu plus la dynamique d’occupation du territoire par cette espèce clé en contexte de forêt boréale et tempérée. Sous la direction de Miguel Montoro Girona et de Guillaume Grosbois, cette recherche utilise des observations en nature, des relevés de données dendroécologiques d’arbres broutés, ainsi que des analyses d’isotopes stables pour gruger plus creux dans le sujet.

) de l’UQAT. Il vise à démystifier un peu plus la dynamique d’occupation du territoire par cette espèce clé en contexte de forêt boréale et tempérée. Sous la direction de Miguel Montoro Girona et de Guillaume Grosbois, cette recherche utilise des observations en nature, des relevés de données dendroécologiques d’arbres broutés, ainsi que des analyses d’isotopes stables pour gruger plus creux dans le sujet.

Dans sa thèse de doctorat, Mariano Feldman a quant à lui examiné l’utilisation des étangs de castors par les amphibiens, les oiseaux et les mammifères dans le Nord-du-Québec, et les a comparés à celle des tourbières. Les résultats de l’étude ont montré que les étangs de castors sont davantage utilisés comme habitat de reproduction par les amphibiens, car ils sont peu profonds, moins acides et qu’il y a moins de poissons prédateurs.

Une grande partie de la composition de la forêt boréale que nous connaissons aujourd’hui est le résultat de la succession d’espèces végétales qui ont prospéré dans les trouées de la canopée laissée par les castors. Leurs modifications du milieu influencent la structure des peuplements végétaux et façonnent l’hétérogénéité du paysage. En érigeant des barrages et des étangs, les castors créent de nouveaux milieux humides. En résidant à l’intersection du milieu aquatique et forestier, les castors multiplient les interactions entre ces deux écosystèmes et enrichissent la biodiversité de la forêt boréale.

Un allié à ne pas mépriser

Les changements climatiques que nous vivons actuellement nous démontrent que la forêt tempérée migre lentement vers le nord, entraînant un agrandissement de l’habitat du castor ![]() . On peut donc s’attendre à un accroissement des populations de cet animal dans un avenir proche.

. On peut donc s’attendre à un accroissement des populations de cet animal dans un avenir proche.

En apprendre davantage sur les façons dont les castors occupent leur territoire aiderait à découvrir de nouvelles stratégies pour mitiger ces conflits de manière plus humaine. Les castors offrent des services inestimables ![]() à leur écosystème. Ils sont de véritables alliés dans la lutte contre les changements climatiques. Les étangs qu’ils créent sur une rivière retiennent l’eau, ralentissent le courant et remplissent les réservoirs d’eaux souterraines, assurant une réserve d’eau plus stable tout au long de l’année. Les milieux humides ainsi créés deviennent d’excellents refuges lors du passage d’un feu de forêt et augmentent la biodiversité en fournissant de nouveaux habitats propices à de nombreuses espèces. Nous avons tout à gagner à approfondir nos connaissances sur ses stratégies de sélection d’habitats. Nous pourrions mieux apprendre à coexister en harmonie avec lui afin de continuer de bénéficier des précieux services qu’ils rendent à l’environnement ... sans aucune rémunération.

à leur écosystème. Ils sont de véritables alliés dans la lutte contre les changements climatiques. Les étangs qu’ils créent sur une rivière retiennent l’eau, ralentissent le courant et remplissent les réservoirs d’eaux souterraines, assurant une réserve d’eau plus stable tout au long de l’année. Les milieux humides ainsi créés deviennent d’excellents refuges lors du passage d’un feu de forêt et augmentent la biodiversité en fournissant de nouveaux habitats propices à de nombreuses espèces. Nous avons tout à gagner à approfondir nos connaissances sur ses stratégies de sélection d’habitats. Nous pourrions mieux apprendre à coexister en harmonie avec lui afin de continuer de bénéficier des précieux services qu’ils rendent à l’environnement ... sans aucune rémunération.

3 mai 2023

Field Trip to IDENT

A text by Raquel Kanieski, visiting professor from Brazil

Last Friday, I had a very rich experience visiting an experiment of IDENT ![]() - The International Diversity Experiment Network with Trees, in Montreal. IDENT is a network of Biodiversity - Ecosystem Functioning (BEF) experiments with trees that include several sites in North America, Europe, and Africa. This Montreal experiment established in 2009 two independent gradients (species richness and functional diversity gradient) with 12 North American and 7 European forest species.

- The International Diversity Experiment Network with Trees, in Montreal. IDENT is a network of Biodiversity - Ecosystem Functioning (BEF) experiments with trees that include several sites in North America, Europe, and Africa. This Montreal experiment established in 2009 two independent gradients (species richness and functional diversity gradient) with 12 North American and 7 European forest species.

Besides the opportunity to get to know a new experiment, be in the forest, and get in touch with different tree species, the most exciting thing about this visit is their results. The results prove that mixtures are more productive than monocultures of the same species. And to be inside this experiment makes me wonder how it would work for forest production in Brazil. In Brazil, the productive planted forest has focused on monocultures, and, despite the mega natural biodiversity, the main cultivated species are exotics, especially from Pinus and Eucalyptus genera. In 2021, Brazil's total planted forest area was 9,93 million hectares (about 1% of the total area), being 75,85% by Eucalyptus and 19,4% by Pinus. Imagine replacing this large area of monocultures in Brazil with a mixture of species! Undoubtedly this visit inspired me to think about new projects in Brazil similarly and continuously think about how to turn science into practical action.

Thanks to Alain Paquette for the tour.

Outside the experiment planted in 2009

The participants were from McGill, France, Finland, USA, Brazil, and Germany

Alain Paquette, one of the conceptors

19 juillet 2022

In academia, becoming a good leader or an apt mentor is a skill most often acquired through work and life experiences. Few professors/researchers receive real training on how to manage human resources, how to resolve conflicts, how to rally a community around shared values and vision, or how to create a healthy work environment. Instead, we are trained and selected for research excellence and teaching/communication skills (to a varying degree) but land in a job where we will mostly manage a SME, spending way more time doing administration and human resource management than research. Yet, professors frequently have to write lengthy documents on why and how they will act as champions in Equity/Diversity/Inclusion, mental health and excellence for their trainees, as if we had all the extra resources in the world or could clone ourselves three times. Most of us can’t afford to hire multiple research associates / lab managers to help us create the perfect unbiased benevolent lab team and culture, but there are small/short-time actions that we can do to support our trainees’ development.

In our labs, trainees are young (and not so young) adults working together. In the 20’s-30’s life gets busy with them: moves, relationships, identity definition, health and family issues, financial precariousness, etc. Topping these situations, in the lab, they often develop friendships and antagonisms, face challenges and envy, have different culture, personalities or work strategies, which can result in tensions. As a PI, it is easy to turn a blind eye and not get involved, you know, we are already so busy with our committees, form filling, grants’ writing, emails (!!!). But we can, and probably must, for our own sake, contribute to give our trainees the skills to become positive leaders in order to maintain a healthy work environment.

As a young prof managing a young lab, this train of thoughts occupied my mind lately. I proposed to my lab to do an atelier on leadership (inspired by https://www.sessionlab.com/methods/leadership-envelopes) to work towards improving ourselves as mentors and leaders. Five strengths were chosen because they are believed to be important for positive leadership and mentorship.

Here is a summary of the discussion on the topic that ensued... Read more ![]()

18 juillet 2022

Mélanie Arsenault se joint à Conservation Without Borders!

Texte et photos Melanie Arsenault

J’ai récemment été sélectionnée pour faire partie d’une expédition internationale de recherche en conservation de la faune de 4 mois en Europe et en Afrique. On m’a choisi pour un remplacement de dernière minute; l’autre chercheuse sélectionné ayant cancellé. Je pars donc vendredi prochain, le 22 juillet, en direction du Royaume-Uni pour joindre une aventure bien spéciale qui suivra le tracé migratoire du balbuzard pêcheur, dont les populations sont en déclin depuis plusieurs années en Europe et en Afrique. Mon rôle est à tire de chercheure, aux côtés d’un biologiste nigérien, expert en oiseaux migrateurs, et en tant que traductrice du français lors de notre passage en Afrique francophone. Notre itinéraire part de l’Écosse (Royaume-Uni) pour se terminer au Ghana, en Afrique (Projet Flight of the Osprey ![]() . En plus d’aider à collecter des données sur les balbuzards dans plusieurs milieux humides et sites de conservation RAMSAR en cours de route, je serai responsable de sonder les communautés locales afin d’en savoir plus sur leurs perspectives des changements climatiques et de leur cohabitation avec les milieux humides. L’expédition est menée par nul autre que Sacha Dench, CEO et ambassadrice des Nations Unis pour les oiseaux migrateurs. Cette dame ambitieuse a déjà fait une expédition de 7000 km en "paramoteur" (parachute+moteur) de la Russie à l’Angleterre pour suivre la migration des cygnes.

. En plus d’aider à collecter des données sur les balbuzards dans plusieurs milieux humides et sites de conservation RAMSAR en cours de route, je serai responsable de sonder les communautés locales afin d’en savoir plus sur leurs perspectives des changements climatiques et de leur cohabitation avec les milieux humides. L’expédition est menée par nul autre que Sacha Dench, CEO et ambassadrice des Nations Unis pour les oiseaux migrateurs. Cette dame ambitieuse a déjà fait une expédition de 7000 km en "paramoteur" (parachute+moteur) de la Russie à l’Angleterre pour suivre la migration des cygnes.

Cette opportunité imprévue, unique et excitante a quand même des conséquences un peu plus plates. Je vais donc mettre ma maîtrise en écologie à l’UQAT (campus Amos), ainsi que mon projet de recherche sur la dynamique d’occupation sur les castors, sur pause pendant quatre mois. Par contre, je serai fière de représenter le Canada, mais aussi le GRÉMA (groupe de recherche en écologie de la MRC d’Abitibi) et l’UQAT en tant qu’étudiante, pendant ce voyage de 10 000km, traversant 14 pays. PS: À noter que les deux ne sont pas reliés. Cette expédition n’a rien à voir avec l’UQAT ni le GREMA.

Entre temps, je vous donc laisse donc les liens pour en savoir plus sur l’expédition et les moyens de me suivre dans cette aventure, jusqu’à mon retour en décembre!

- Vidéo d’intro sous-titré en francais

- Ma page en tant que membre de l’expédition

- Suivez Conservation Without Borders sur les médias sociaux pour rester à jour de l’expédition: Facebook

, Instagram

, Instagram  , Youtube

, Youtube  .

.

Vous pouvez aussi suivez ma propre page Facebook sur mon projet Castor, où je mettrai des mises à jour de l’expédition là aussi: Those dam chippies ![]()

Bonne vacances et bon été à vous!

4 avril 2022

David Paré faisait partie de la délégation canadienne en charge des négociations pour l'approbation du rapport du groupe de travail III (atténuation - mitigation) du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). Pour compléter ce sixième cycle d'évaluation (AR6), il ne reste plus que le rapport de synthèse qui sera publié en septembre 2022. Les rapports d'évaluation sont produits environ tous les 7 ans. Le rapport du groupe III sera crucial pour informer les décideurs sur la manière d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES en 2030 et 2050. Il rend également compte des coûts, des avantages et des compromis des mesures d'atténuation. Les rapports du groupe I (la science du changement climatique) et du groupe II (impacts et adaptation) ont été publiés respectivement en septembre et en mars derniers.

Au cours des deux dernières semaines, les 195 gouvernements et scientifiques ont approuvé ligne par ligne le résumé à l’intention des décideurs. Ce rapport (WGIII) est souvent appelé le rapport sur les solutions. Il fait le point sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs de stabilisation du climat à 1,5 et 2 °C. Les émissions mondiales projetées résultant des contributions déterminées au niveau national (CDN) (annoncées avant la Cop26) dépassent toujours les niveaux d'émission requis pour limiter le réchauffement de la planète à des niveaux bas qui correspondent à l'objectif de température mondiale à long terme de l'accord de Paris. Sans ambition supplémentaire au-delà de ces CDN, le réchauffement climatique devrait atteindre 2,8 °C (2,2 à 3,4 °C) d'ici 2100.

Des réductions profondes et immédiates des émissions de GES sont nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à de faibles niveaux (1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité et probablement en dessous de 2 °C). Les émissions nettes nulles (net-zero emissions) de CO2 sont atteintes au niveau mondial au début des années 2050 dans le cadre de trajectoires d'émissions qui limitent le réchauffement climatique à 1,5 °C, sans dépassement ou avec un dépassement limité. La réduction des émissions de GES dans l'ensemble du secteur de l'énergie nécessite des transitions majeures, notamment des réductions importantes de l'utilisation des combustibles fossiles, le déploiement de sources d'énergie à faibles émissions et l'amélioration de l'efficacité énergétique, ainsi que des changements du côté de la demande et des comportements.

David partage ici quelques éléments susceptibles d'intéresser les membres du CEF:

- Le secteur AFOLU (agriculture, foresterie et autres utilisations des terres), est l’un des secteurs majeurs faisant partie des solutions pour les objectifs de 2030. Près de la moitié des réductions d’émissions de ce secteur sont à bas couts (moins de 20 $USD tCO2-eq-1). La majeure portion des options du secteur AFOLU vient du secteur forestier ainsi que de la réduction de la conversion des écosystèmes naturels. Une grande partie de ce potentiel pour ce dernier est en région tropicale. L’aménagement forestier, la restauration des écosystèmes, l’afforestation et la reforestation ainsi que l’agroforesterie font aussi partie des solutions. L’utilisation des produits du bois, cette fois dans les secteurs du bâtiment et de l’énergie ont aussi un potentiel global important mais plus petit que celui du secteur AFOLU.

- Le secteur forestier et les CDR: Le secteur forestier est très important pour les solutions dites CDR (Carbone dioxyde reduction); Les CDR occupent une place grandissante dans les scénarios de réduction des GES, en particulier puisqu’il y a des émissions qui seront difficiles, voire impossible à réduire (hard to abate) dans un temps court (par exemple dans les secteurs de l’aviation, l’agriculture et l’industrie). Les CDR seront toujours importants pour atteindre les cibles d’émissions nettes nulles. La plus grande partie du potentiel pour le CDR à court terme provient de la foresterie et de la restauration d’écosystèmes.

- Le rapport reconnait le rôle accru de nouveaux acteurs, en particulier les villes, les communautés locales ainsi que les communautés autochtones.

- La terminologie évolue! Un terme nouveau (pour moi!): «Improved forest management » (gestion forestière améliorée) qui signifie un aménagement forestier durable de forêts déjà sous aménagement pouvant conduire à une augmentation des stocks de carbone forestier, à une meilleure qualité du bois produit, ainsi qu’à produire continuellement du bois tout en maintenant et en améliorant le stock de carbone forestier.

24 février 2022

Ecart-type ou erreur-type dans les histogrammes?

Un billet de Stéphane Daigle, professionnel du CEF et statisticien

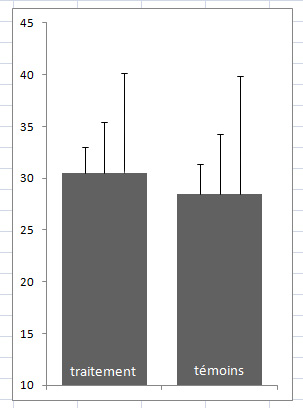

En tant que professionnel de recherche statisticien, la question qu'on me pose le plus souvent et qui intéresse les chercheuses et chercheurs de tous les champs de recherche est la suivante: les barres de dispersion doivent-elles afficher l'écart-type ou l'erreur-type dans les histogrammes pour publication scientifique?

La réponse rapide pour ceux et celles qui sont allergiques à la science statistique (et qui ne veulent pas se taper l'article ci-dessous) est celle-ci: pour tout le monde au CEF, sauf peut-être les personnes en écologie sociale, les barres de dispersion dans un histogramme devraient afficher l'écart-type. Avant d'expliquer pourquoi, un petit rappel sur ces deux paramètres est nécessaire.

L'écart-type est une estimation de la variance des données d'un échantillon autour de sa moyenne. Vous pouvez en trouver l'équation exacte sur l'internet ou dans vos livres d'introduction à la statistique, mais si on doit le définir en mots, l'écart-type est grosso modo la moyenne des distances entre les données d'un échantillon et leur moyenne (pas exactement, mais c'est tout comme, j'essaie de vous épargner les vilaines équations). Plus les données sont éloignées de la moyenne, plus l'écart-type est grand. L'erreur-type est égale à l'écart-type divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon et est utilisée surtout comme mesure de précision (en fait techniquement on devrait dire une mesure d'imprécision) dans l'estimation de la moyenne.

Plus on augmente la taille d'un échantillon, plus l'écart-type converge vers la variance d'un processus étudié. Si on prend un échantillon de 10 données, on obtiendra une certaine estimation de la variance via l'écart-type. Si on augmente l'échantillon à 100 données, on obtiendra une estimation semblable, mais plus près de cette valeur inconnue de variance que nous essayons de connaitre. Avec 1000 données l'estimation de la variance est encore meilleure, et ainsi de suite.

Puisque l'erreur-type est une fonction de l'écart-type en relation inversement proportionnelle avec la taille de l'échantillon, celle-ci diminue lorsque n augmente. Contrairement à l'écart-type, elle ne converge pas vers une estimation plus exacte de la variance d'un processus étudié mais vers la valeur 0. Plus notre échantillon est grand, plus le ratio qu'est l'erreur-type se rapproche de zéro.

Le besoin de connaitre la précision d'une estimation de la moyenne fait surtout partie du monde de la statistique de sondage. Conséquemment, l'erreur-type et les autres mesures de précision comme l'intervalle de confiance intéresseront principalement les chercheuses et chercheurs du CEF dont les outils de recherche sont des sondages.

Pour tous les autres champs de recherche, les concepts de précision et de taille de la population ne font pas souvent partie de l'équation, du moins pas au premier degré comme c'est le cas en statistique de sondage. Les chercheuses et chercheurs qui produisent des histogrammes se trouvent généralement dans un contexte de comparaison de moyenne (comparaison de traitements, d'espèces, etc.). La statistique à la base de la comparaison de moyennes est la variance (c'est pour cela qu'on parle d'analyse de variance lorsqu'on compare des moyennes). Si on a deux traitements avec des moyennes respectives de, disons, 1546 et 1575, et que la variance est de 3, ces moyennes seront probablement jugées différentes. Par contre si la variance est de 103, alors ces mêmes moyennes ne seront probablement pas jugées différentes l'une de l'autre. C'est la variance qui dicte ici si on acceptera ou non l'hypothèses d'égalité des moyennes et c'est celle-ci qui devrait apparaitre dans les histogrammes.

Plusieurs personnes optent pour l'erreur-type dans leurs histogrammes parce que c'est la mesure qui donne les plus beaux graphiques. Si on jette un oeil à la figure ci-contre présentant, de gauche à droite, les barres de dispersion pour l'erreur-type, l'intervalle de confiance et l'écart-type, on voit que ce sont les premières qui sont les plus courtes. L'erreur-type est toujours mathématiquement inférieure à l'intervalle de confiance et à l'écart-type, et donne toujours de plus beaux graphiques, mais ce n'est pas une raison pour l'utiliser. Comme l'histogramme sert habituellement de support visuel dans un contexte de comparaisons de moyennes, il doit afficher la variance puisque c'est celle-ci qui dicte les conclusions des tests effectués.

Si l'argument ci-dessus ne suffit pas, en voici un autre plus convaincant. Prenons par exemple un histogramme présentant les moyennes de deux traitements A et B. Il importe peu que A et B soient différents ou non statistiquement, mais disons que la variance est plus grande pour B que pour A. Supposons que le traitement A a un n de 30 données et le B a un n de 45 données. En affichant l'erreur-type plutôt que l'écart-type, nous pourrions nous retrouver dans la situation absurde où la barre de dispersion pour le traitement B est plus petite que celle du traitement A pour la simple raison que le n pour B est supérieur, nous poussant à conclure que le traitement B est le moins variable des deux bien que ce soit le contraire.

Cette dernière démonstration par l'absurde est valable même lorsque les tailles d'échantillons sont balancées. La taille de l'échantillon, un paramètre expérimental dicté par des facteurs externes à ce qu'on est en train d'étudier (budget, main d'oeuvre, temps etc), ne devrait pas affecter la présentation des résultats. Le but premier d'un histogramme est l'illustration des deux statistiques qui interviennent dans la comparaison de traitements, soient la moyenne et la variance.

17 décembre 2021

Voeux des Fêtes!

Chers membres du CEF, je profite des derniers jours de 2021 pour vous transmettre à toutes et tous mes meilleurs vœux des fêtes. L’année qui se termine nous a encore une fois confronté à des défis particuliers. Au moment d’écrire ces lignes, il y a lieu de croire que les débuts de 2022 vont nous demander encore beaucoup de prudence et de patience à vivre avec une situation sanitaire qui est toujours préoccupante. Pour toute la communauté du CEF, nos activités et nos habitudes de vie sociale ont été bouleversées, comme c’est le cas pour l’ensemble de la planète. Plusieurs activités récurrentes telles que la mobilité internationale de nos étudiantes et étudiants, la tenue du colloque du CEF et la participation des membres aux congrès et autres événements scientifiques ont dû être annulés ou réinventés via une formule à distance. De plus, la recherche tant en laboratoire que sur le terrain a été affectée sous diverses formes. Nul doute que ces contraintes nous ont obligés à revoir nos pratiques, mais au travers de cette crise, il y a lieu de croire que certaines approches et méthodes mises en place nous serviront dans l’avenir. C’est le cas entre autres de l’utilisation répandue des moyens de communication à distance qui risquent dorénavant d’accompagner nos événements en présence les uns avec les autres. Les professionnels et les professionnelles de recherche du CEF ont relevé rapidement le défi des congrès à distance, pour preuve: l’immense succès du colloque annuel CEF 2021 ![]() tenu en mode 100 % virtuel, mais avec toujours autant de participation et de présentations des membres (présentations orales

tenu en mode 100 % virtuel, mais avec toujours autant de participation et de présentations des membres (présentations orales ![]() et par affiches

et par affiches ![]() disponibles sur notre chaine YouTube).

disponibles sur notre chaine YouTube).

Il y a toutefois de l’espoir à l’horizon. Les travaux de terrain et l’enseignement ont pu reprendre avec un semblant de normalité cet été et cet automne. Le CEF a formé son Comité Équité, Diversité et Inclusion qui s’est réuni pendant l’année et qui travaille présentement sur un plan d’action qui sera présenté en 2022. De plus, soulignons en cette fin d’année, la participation active de la communauté des membres du CEF à la consultation menée par gouvernement du Québec sur sa stratégie d’adaptation de la gestion des forêts aux changements climatiques organisée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Si la situation sanitaire le permet, l’été 2022 s’annonce prometteur avec la tenue de nombreux colloques en présentiel: Colloque annuel du CEF 2022 ![]() à l’Université de Sherbrooke, NAFEW 2022

à l’Université de Sherbrooke, NAFEW 2022 ![]() à Sault-Ste-Marie, AmeriDendro 2022

à Sault-Ste-Marie, AmeriDendro 2022 ![]() à Montréal, 5e Congrès mondial d’agroforesterie

à Montréal, 5e Congrès mondial d’agroforesterie ![]() à Québec et le Congrès de l’Ecological Society of America

à Québec et le Congrès de l’Ecological Society of America ![]() à Montréal en août. Sur ce, je vous souhaite des fêtes reposantes et réjouissantes malgré notre isolement respectif, ainsi qu’une année 2022 qui nous permette de redéployer nos rêves, projets et aspirations scientifiques.

à Montréal en août. Sur ce, je vous souhaite des fêtes reposantes et réjouissantes malgré notre isolement respectif, ainsi qu’une année 2022 qui nous permette de redéployer nos rêves, projets et aspirations scientifiques.

11 novembre 2021

Les bases de l'écriture épicène

Un billet de Natacha Fontaine, coordonatrice du pôle de Québec du CEF

Dès l’école primaire, on apprend en grammaire française que le masculin l’emporte sur le féminin. Savez-vous que ça n’a pas toujours été ainsi? Le français s’est masculinisé au 17e siècle pour renforcer la dominance masculine sur la société de l’époque. Cette règle n’a aucun fondement linguistique. Elle vient plutôt d’une volonté politique de contrer l’influence croissante des femmes sur le plan social et intellectuel. C’est pourquoi des efforts sont en cours, 400 ans plus tard, pour démasculiniser la langue française afin de refléter les valeurs actuelles d’équité, de diversité et d'inclusion. Voici donc les bases de l’écriture inclusive. Elles vous serviront autant pour la rédaction d’offres d’emplois, de demandes de subventions, de courriels, de sites web, de plans de cours, etc.

- Renoncer à la fameuse note explicative en début de texte qui sert à justifier l’emploi du masculin générique pour alléger le texte. Dès le départ, votre texte doit être conçu et rédigé de manière inclusive en ayant recours aux procédés de rédaction épicène, c’est-à-dire la féminisation lexicale et la formulation neutre.

- Exemple à éviter: Veuillez noter que dans le texte, la forme masculine désigne aussi bien le féminin que le masculin.

- Éviter les formes tronquées aussi appelées doublets abrégés lors de l’utilisation de la féminisation lexicale dans le corps du texte. L’emploi des doublets abrégés est réservé aux textes où l’espace est restreint comme dans un formulaire, un tableau ou sur Twitter.

- Exemples à éviter dans un texte: les chercheur(euse)s ou les étudiant(e)s.

- Utiliser les doublets complets tout en s’assurant de bien féminiser certains noms se terminant par eur.

- Exemples: les chercheurs et les chercheuses ou les étudiants et les étudiantes.

- Exemples de féminisation de nom en eur: chercheur, chercheuse et non pas chercheure ou auteur, autrice et non pas auteure.

- Avoir recours aux formulations neutres pour éviter de produire un texte lourd et redondant. Les formulations neutres consistent à utiliser des noms qui désignent autant les hommes, les femmes que les personnes non-binaires. Utilisez aussi des adjectifs et des pronoms épicènes pour rendre le texte plus court et plus neutre.

- Exemples de noms neutres: les personnes, le personnel, les membres, la direction, le conseil, les scientifiques, la communauté.

- Exemples d’adjectifs neutres: agréable, habile, brave, sympathique, spécialiste, aimable, efficace.

- Exemples de pronoms neutres: vous, on, qui, chaque, quiconque, plusieurs, n’importe qui.

- Écrire les phrases de façon épicène de diverses manières. D’abord, les phrases avec des verbes actifs plutôt que passifs permettent d’éviter l’accord du participe passé. Des compléments de nom qui désignent des personnes peuvent aussi parfois être supprimés sans changer le sens de la phrase. L’emploi de verbe à l’infinitif dans la description de tâches des offres d’emplois permet également d’éliminer les pronoms il ou elle.

- Exemple de phrase avec un verbe actif plutôt que passif: « On invite les membres à participer au congrès » plutôt que « Les membres sont invités à participer au congrès ».

- Exemple de suppression d’un complément de nom: « Au dernier colloque, la majorité

des participants et participantesa mangé le dîner sur place. » - Exemples de description de tâche à l’infinitif: « Rédiger une revue de littérature »; « Effectuer les travaux sur le terrain » plutôt que « L’étudiant ou l’étudiante rédige une revue de littérature »; « L’étudiant ou l’étudiante effectue les travaux sur le terrain ».

Ce billet se voulait seulement un survol de l’écriture épicène afin d’éveiller votre curiosité sur le sujet. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, plusieurs guides et formations sont disponibles en ligne. Aussi, si vous avez besoin d’aide, je réviserai vos textes avec plaisir.

Ressources et références

- Liste de termes épicènes ou neutres de la Banque de dépannage linguistique - Office québécois de la langue française

- Guide d’écriture inclusive de l’Université de Montréal

- Guide de rédaction inclusive de l’INRS

- Marine Rouch. 2018. La langue française a-t-elle besoin d’être féminisée? Hypotheses

- Formation en ligne gratuite de l’Université de Montréal

23 septembre 2021

Fixing the leaky pipeline through generosity

Un billet d'Alison Munson

I wrote the first draft of this text as usual by hand, my hand pressing forcibly on the pen and paper, as if that might somehow help. That is, help to decrease the subtle and not so subtle ways that women in STEM are discouraged, disrepected or marginalized. I am oh so tired of seeing «progressive» workshops or programs that might encourage more women to think about a science career, to show them they might like math, to help them see that science is fun! Well, therein is not the largest obstacle; today, I just want to talk about how we might turn the tide on the internal forces that cause women who naturally love science to get the hell out. But I’m taking it from the positive angle of how one might personally demonstrate to women scientists that they indeed have a future or a place in the science community. I am proof that generosity from a very few can keep women in science. Here, for male scientists is a short list of suggestions:

- Respect. It comes in many forms; think about it.

- Include women colleagues in important professional committees, in committees on strategic thinking for your organization or unit, in informal talks over beer (or whatever);

- If your female colleague has some great ideas, encourage her to build a team around it with you, rather than taking her ideas and building a comfortable bro team of your own;

- Include women in your research team for their scientific relevance, their team-building capacities, and their sense of humour, then encourage them to lead a team;

- Once you have recruited women to your research team, organization, or committee, don’t marginalize them (in the many ways that this can be expressed);

- For administrators, give every professor in your unit the same consideration, opportunities, resources and space. Favoritism discourages all the «others»;

- Give your female graduate students all the positive feedback possible. That doesn’t mean no constructive criticism. Just all the positive feedback possible. Helping to build their self-confidence is one of the most important things you can do;

- Encourage your female graduate students to become active in their local and larger scientific communities by offering opportunities, suggesting many options, showing them they have a place;

- Invite female graduate students, postdocs and colleagues to give informal and formal talks, participate in panels, symposiums, conferences. Every chance you get;

- Before issuing a criticism, offering a sly observation, telling a joke, think about how it might affect the women who are listening;

- Remember no. 1, and If you don’t understand the above points or don’t understand respect, don’t take on female graduate students.

I can count on two hands (after 30 years) those men who have been generous to me personally. The first, my PhD supervisor, Vic Timmer, at University of Toronto, who opened the door to science as a wonderful mentor. These less than 10 men are a major reason I did not quit. A mid-career scientist who was an excellent mentor during the passage from postdoc to faculty. A more senior researcher who took my ideas seriously, listened to me, encouraged me. An American colleague and friend whom I met over several conferences, who kept in touch over almost 25 yrs, and is now passed away. A younger colleague with whom I can discuss philosophy, bad dreams and great science. If not for these and a few more, including my scientist husband (who listened to my rage, tears and sometimes joy, for 30 yrs), I would have leaked out the pipeline, for certain. I was often very close. So, men, be generous. Post script: This piece was written about the same time as that on Dynamic Ecology by Gina Baucom (@gbaucom) on How to be an Ally. Yes, allies can be similar as to what I have written here, and perhaps it is a better way to think about colleagues, rather than expecting them to be generous. But the generous is relative to those who are not, and perhaps the neutrals who are neither. What do you think?

Alison Munson is a professor of forest biogeochemistry, working at Université Laval in Quebec, in boreal, temperate and now urban forests. In her spare time she writes fiction; where did that spare time go?

23 septembre 2021

Petit guide du chercheur toxique

Un billet de Morgane Urli, professionnelle de recherche dans l'équipe d'Alison Munson

Après quelques "mésaventures" et années d'observations des deux côtés de l'Atlantique, j’en viens à croire que certains ont à leur disposition un véritable guide du chercheur toxique. En voici les principes du plus au moins subtils:

- Lors de réunions, assure-toi que ce soit toujours une chercheuse qui soit en charge de la rédaction du compte-rendu de réunion.

- Assume toujours que c'est le rôle des chercheuses d'égayer les réunions avec des gâteaux ou à boire, ou encore de prendre en compte la sécurité de l'équipe sur le terrain (en la laissant se charger de la trousse de secours, de l'anti-moustique, de la crème solaire, etc.). Cela est instinctif pour elles.

- Au sein d'un organisme de recherche ou lors d'un projet de recherche, assure-toi de ne gérer que l’aspect scientifique pendant que tes collègues féminines s'occupent des tâches administratives et d'ordre logistique.

- Explique à ta collègue des notions qui lui sont très familières car elles se trouvent dans son domaine d'expertise*. C'est d'autant mieux si la notion en question ne fait pas partie de ton propre domaine d'expertise (*cette attitude est qualifiée de mansplaining).

- Explique-lui ces notions lors de conférences ou de réunions d'équipe lorsqu'elle sera mal à l'aise de te répondre que c'est elle l'experte.

- Assume de l'arrogance d'une collègue lorsqu'elle te dit qu'elle est experte sur un sujet.

- Coupe la parole d'une chercheuse qui veut participer à une discussion sur un projet auquel vous collaborez. Coupe-lui la parole jusqu'à temps qu'elle ne prenne plus la parole et reste silencieuse lors des réunions.

- Assume toujours que le stress et la colère d'une chercheuse ne sont pas légitimes et non fondés sur des faits comme un manque de ressources humaines ou matérielles. Elle est seulement hystérique ou a ses règles. Tu peux lui montrer que tu compatis en t'exclamant quelque chose comme "Pauvre petite".

- N'interviens pas en tant que porteur de projet lorsque qu'une chercheuse te fait part de mansplaining constant d’un autre chercheur ou d'une mise à l'écart systématique lors des réunions de projet.

- Traite différemment les hommes et les femmes de ton équipe en autorisant, par exemple, les hommes à utiliser certains véhicules ou appareils mais en l'interdisant aux femmes à travail et qualifications équivalentes.

- Fais tomber des préservatifs nonchalamment de ton sac surtout si tu es en situation de supériorité hiérarchique. Le harcèlement sexuel ou moral, subtil ou non, s’il est dénoncé, est rarement suivi d’actions et est assez efficace pour éliminer toutes collaborations futures avec des chercheuses.

- Enfin, bien sûr, nie le fait qu'il existe plus d'obstacles pour une femme que pour un homme d'atteindre un poste égal.

Merci à tous les collègues qui n'ont jamais eu ce comportement avec moi. Les autres? J'ai refusé de collaborer avec eux quitte à perdre de belles opportunités de travail…

Chercheuse en écologie fonctionnelle des plantes, Morgane Urli est professionnelle de recherche à l’Université Laval. Elle s’intéresse aux impacts des changements globaux et de la sylviculture sur la survie et la croissance des arbres, sur la dynamique des peuplements forestiers, et à une plus large échelle, sur l’aire de répartition des arbres. Elle attache une grande importance à la vulgarisation scientifique et aux transferts de connaissance qu’elle considère comme faisant partie intégrante de son travail de chercheur.

18 mai 2021

Qui n'utilise pas (encore) un logiciel de gestion de projet?!

Un billet de Daniel Lesieur, professionnel de recherche en gestion de bases de données et développement web au CEF

Voici donc quelques arguments pour vous convaincre de l’utilité d’une telle application!

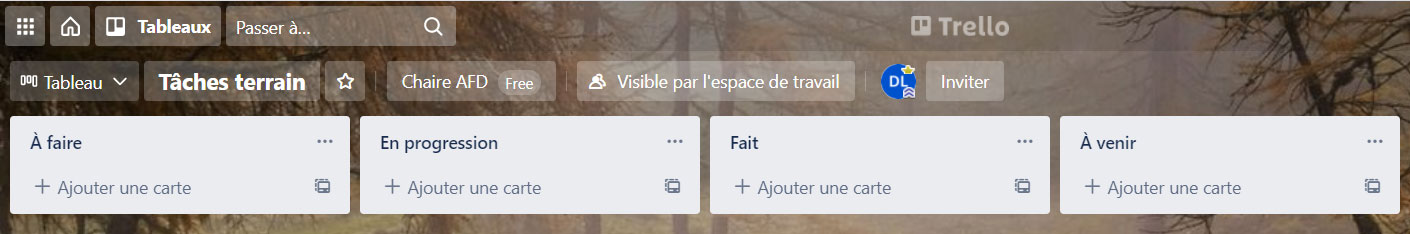

- Il existe une vaste gamme d'applications. Laquelle choisir? Chaque personne a des façons de travailler différentes, des goûts personnels et SURTOUT des besoins particuliers! Pour ma part j’utilise Trello

. Il est très simple d’utilisation et offre beaucoup de fonctionnalités même avec un compte non-payant! À vous de voir!

. Il est très simple d’utilisation et offre beaucoup de fonctionnalités même avec un compte non-payant! À vous de voir!

- L'interface de Trello

est très intuitive. Vous créez des projets pour lesquels vous ajoutez des tâches d’un simple clic ou d’un glissement de souris. Le modèle classique et simple d’un projet est: à faire, en progression, fait et à venir. Soyez créatif, rien ne vous empêche de peaufiner votre projet! J’utilise par exemple souvent la catégorie « wish list »;

est très intuitive. Vous créez des projets pour lesquels vous ajoutez des tâches d’un simple clic ou d’un glissement de souris. Le modèle classique et simple d’un projet est: à faire, en progression, fait et à venir. Soyez créatif, rien ne vous empêche de peaufiner votre projet! J’utilise par exemple souvent la catégorie « wish list »;

- Vous pouvez inviter des collaborateurs. Ils sont facilement identifiables avec des pastilles colorées et personnalisées.

- Les tâches peuvent être communes ou désignées à un collaborateur et des dates de tombés peuvent être ajoutées. Vos collaborateurs seront notifiés automatiquement!

- Vous pouvez voir les changements et les modifications dans le projet et les tâches en temps réel. Très pratique lorsque vous faite une réunion à distance et que tous les intervenants sont impliqués dans l’attribution des tâches.

- Cela permet aussi à tous les membres du groupe de participer au processus et donc de se sentir pleinement impliqués dans le projet.

- Vous pouvez importer directement des listes de tâches (ou les réutiliser) en les copier-collant. Cela s’avère très utile aussi pour des listes d’équipements à acquérir. On peut alors cocher les items achetés!

- Vous pouvez joindre des documents ou des liens. Très utiles pour partager des documents pour un projet particulier.

- Voyez l’avancement de vos projets et de vos tâches... et celles de vos co-équipiers. Ça motive l’équipe et ça permet aux coordonnateurs de rester informé de la progression du projet.

- Votre tableau de bord vous suit partout. Il est disponible en tout temps sur le web. Vous pouvez également installer l’application mobile. Vous ne pourrez plus utiliser l’excuse « j’ai oublié mon agenda! »

J’espère vous avoir convaincu d’utiliser un logiciel de gestion de projet, ou à tout le moins de son utilité! J’ai tellement aimé les fonctionnalités de Trello que je l’utilise même dans ma vie de tous les jours! Have fun;)

5 mars 2021

10 raisons de passer à ArcGIS Pro

Un article de Mélanie Desrochers, professionnelle de recherche en géomatique et conservation au CEF

Oui, les gratuiciels (libre d’accès ou open source) sont de plus en plus populaires mais selon moi, il demeure pertinent de rester au parfum des nouveautés chez les logiciels “privés” ne serait-ce que pour être au diapason avec le milieu de travail qui, majoritairement, fonctionne avec ESRI pour la géomatique (ministères, municipalités, bureaux-conseils, etc.).

Personnellement, je ne toucherai plus jamais à ArcMap car ArcGIS Pro, son successeur, est tellement mieux! Voici les 10 raisons pour lesquelles j’encourage nos étudiantEs à adopter ArcGis Pro:

- ArcGIS Pro est construit sur une application 64 bits. Il est donc beaucoup plus robuste et permet d’avoir plus de données en mémoire!

- Toutes les données sont centralisées: chaque projet crée un dossier-maison avec sa propre geodatabase, son toolbox, etc.

- Plusieurs mises en page cartographiques (layout) peuvent être créées dans le même projet… OUI! Et cette mise en page (légende, titre et autres éléments) ressemble beaucoup aux outils de Photoshop. Tout est paramétrable!

- La présentation ressemble à Office: bandeau, ruban, panneaux qui s’activent selon ce qui est cliqué. Très intuitif, on s’y retrouve sans trop d’efforts.

- Les images de fonds (basemaps) sont présentes par défaut dans les cartes (map) et sont même visibles dans le Catalog.

- Le 3D! Il est intégré au projet, pas besoin d’ouvrir une application différente pour passer en mode 3D (adieu ArcScene).

- Le mode édition est toujours disponible; pas besoin de passer en “mode édition”. Ça veut donc dire qu’on peut aussi modifier les informations directement dans la table d’attributs.

- L’accès aux données externes (serveurs WMS, ArcGIS Online, portails, etc.) est facile et nous ouvre un monde de données.

- Les outils jadis disponibles via “clic-droit/mode manuel” sont tous maintenant liés à des outils de géotraitement qui s’ouvrent automatiquement.

- Trois langages sont disponibles pour faire des requêtes: SQL, Arcade (nouveau langage d’ESRI) et Python3. Simple à choisir!

En passant, tous les anciens projets construits avec ArcMap (.mxd) peuvent s’ouvrir dans Pro, donc vous n’avez plus d'excuses pour ne pas faire la transition! La licence ArcGIS Pro est incluse avec toutes les licences institutionnelles. Faites-en la demande à votre gestionnaire de compte lié à votre université. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.

19 février 2021

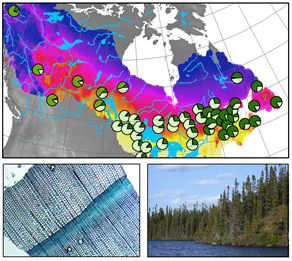

Les programmes de sélection d'arbres offrent une solution climatique naturelle transitoire. C’est ce que révèle une nouvelle étude sur les cernes de croissance des arbres publiée dans Nature Communications par une équipe du Centre de Foresterie des Laurentides et pilotée par Martin Girardin en collaboration avec Nathalie Isabel, Xiao Jing Guo, Manuel Lamothe, Patrick Lenz et Isabelle Duchesne.

La plupart des essences forestières sont génétiquement diversifiées, quoique certaines populations pouvant être porteuses d'adaptations historiques et contemporaines à l'environnement soient souvent non détectées au niveau de la productivité. C'est précisément ce que les auteurs ont pu constater dans cette nouvelle étude sur les cernes de croissance des arbres. Ils ont estimé les valeurs de la PPN (productivité primaire nette) propres à chaque populations en intégrant la croissance, la compétition et la mortalité des arbres. Ils ont ainsi pu comparer 42 populations communes entre deux sites contrastés établis au début des années 70. Contrairement à la plupart des études qui considèrent les populations comme des unités génétiques homogènes, les auteurs ont pris en compte la variation génétique de cette espèce boréale largement répandue. Pour la première fois, cette approche a révélé la variation adaptative historique et actuelle de la température et des précipitations au cours de la période de croissance de 42 ans. Dans les deux cas, la réponse adaptative des populations joue un rôle important mais variable dans le temps. Bien que les auteurs aient trouvé des populations spécifiques pouvant séquestrer une plus grande quantité de carbone pendant la phase juvénile de croissance, ces gains s’estompaient après une quinzaine d’années, plus particulièrement sur le site le plus froid. En conclusion, le bénéfice de la migration assistée des populations d'arbres pré-adaptés en terme d’assimilation de carbone est transitoire. Toutefois, cette pratique répond à un objectif principal de l'atténuation, qui est d'accélérer la transition de « source de carbone » à « puits de carbone » après une perturbation. En effet, les délais encourus avant que la forêt ne redevienne un puits de carbone pourraient être réduits considérablement grâce à la migration assistée appuyée par les données génétiques et l'accumulation globale de carbone dans les arbres.

L'article: Annual aboveground carbon uptake enhancements from assisted gene flow in boreal black spruce forests are not long-lasting (version pdf) ![]()

16 février 2021

Promotion 2020: On veut vous entendre!

Durant la crise sanitaire, plusieurs finissantes et finissants de la "Promotion 2020" n'ont pas pu présenter leurs résultats au Colloque du CEF 2020 et c'est bien dommage. Le CEF souhaite donc vous donner la chance de diffuser vos travaux via une plateforme virtuelle. Chacun d’entre vous est invité à présenter ses résultats avec un enregistrement vidéo de 12-15 minutes qui sera ensuite diffusé sur CEF-TV, notre chaîne YouTube. Que ce soit à l’aide d’un Power Point narré, une vidéo Prezi ou autre, l’idée est de communiquer et de diffuser vos travaux à la communauté du CEF. Vous pouvez dynamiser votre présentation avec des capsules vidéos, diapos, etc. Aussi, l’auditoire pourra vous poser des questions de façon asynchrone ou faire des commentaires dans la zone de commentaires sous la vidéo. Notre objectif est de lancer une vidéo par mois.

Pour ceux que ça intéresse, voici les étapes à suivre:

- Communiquer votre intérêt à Luc Lauzon; une date de tombée pourra ensuite être décidée conjointement avec vous.

- Décider du support qui vous intéresse (Power Point narré Comment faire un power point narré (CPU-UdeM), enregistrement vidéo, autre).

- Procéder à l’enregistrement de la conférence (12-15 minutes). Format vidéo minimalement 1080x720 HD.

- Envoyer le fichier vidéo à Natacha Fontaine pour diffusion sur la chaîne youtube CEF-TV. Utiliser une plateforme d’échange style Wetransfer.com pour fichiers volumineux.

En espérant que vous serez nombreux à diffuser vos travaux, c’est si important pour notre communauté académique! Longue vie à la Promotion 2020!

2 décembre 2020

Retour sur les ateliers de discussion sur la recherche forestière en temps de pandémie

Le vendredi 27 novembre, le pôle de Québec du CEF a organisé des ateliers ayant pour thème la recherche en temps de pandémie. Quatre ateliers étaient offerts aux membres: pandémie et changements climatiques, le marché de l’emploi pendant et après la pandémie, le financement de la recherche et la poursuite et l’animation de la recherche pendant la pandémie. Tout le monde a apprécié la petite taille des groupes qui permettait de discuter librement. Après deux séries d’ateliers, les participants et participantes se sont réunis en plénière pour entendre les faits saillants relevés dans chacun des groupes.

Les mêmes constats ont découlé de l’atelier sur la pandémie et les changements climatiques et de celui sur le financement de la recherche. En effet, les domaines de l’environnement et du financement de la recherche se rejoignent parce qu’ils sont tous deux soumis aux choix politiques. Le CEF gagnerait donc à accroître son influence sur les décisions de l'État. Ainsi, en plus de former du personnel hautement qualifié dans les domaines rattachés aux 4 axes de sa programmation de recherche, le CEF devrait également former des analystes politiques qui pourraient agir sur les orientations gouvernementales de l’intérieur. Le CEF pourrait également mettre en place une table éditoriale pour prendre position sur des enjeux selon l’expertise de nos membres. Ces prises de position pourraient être mises de l’avant grâce à un blogue collectif ou des lettres ouvertes dans les médias.

Par ailleurs, l’atelier sur le marché de l’emploi nous a appris que les membres en recherche d’emplois doivent rester visibles en ligne sur LinkedIn, Facebook, ResearchGate, etc. Bien que plusieurs emplois soient disponibles même en temps de pandémie, il faudra s’adapter à la nouvelle réalité du télétravail.

Finalement, l’animation de la recherche pendant la pandémie reste un défi. Les rencontres entre membres sont importantes pour conserver le sentiment d’appartenance et intégrer les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes. Il faut en faire régulièrement et prendre du temps pour les discussions informelles également en remplacement du bavardage de corridor.

L’équipe d’organisation tient à remercier les participants et participantes ainsi que les animateurs et animatrices: Sergio Rossi (UQAC), Jean-François Boucher (UQAC), Sandra Hamel (Université Laval), Line Lapointe (Université Laval), Marjorie Guay (Université Laval), Pierre Drapeau (UQAM) et Luc Lauzon (UQAM).