Le blogue du CEF

Textes d'opinion ou de vulgarisation par les membres du CEF. Notez que les opinions exprimées par les auteurs de ce blogue ne reflètent pas nécessairement les opinions de tous les membres du CEF.

December 15th 2009

How remote-sensing is used to monitor forestry cover

Texte par Mélanie Desrochers

"Armed with vivid images from space and remote sensing data, scientists, environmentalists, and armchair conservationists are now tracking threats to the planet and making the information available to anyone with an Internet connection. " This is how a complete Yale 360 article on the subject of satellite use for forestry cover starts.

Landsat image revealing "fishbone" deforestation along roads in the Brazilian Amazon

From tracking new biodiversity hotspots, assessing "real-time" deforestation in the Amazone, tracking threats to pristine rivers from hydroelectric projects, cataloguing endangered species, remote sensing has never been more "user friendly" through mostly free data access and Google Earth tool. "The spread of satellite technology — and related computer applications such as Google Earth — are changing the way scientists, conservationists, and ordinary citizens are monitoring the environment and communicating their findings to the public. " (Yale 360)

"The first launch of a non-weather satellite for civilian use occurred in 1972, when NASA put Landsat into orbit to monitor the planet’s landmasses, tracking everything from desertification to changes in agriculture. Since then, ever-more sophisticated satellites have used cameras and a variety of sensors — including passive microwave, which can penetrate clouds to image the earth’s surface, and infrared sensors that can measure temperatures — to monitor a host of physical processes." (Yale 360)

"Introduced in 2005, Google Earth — which can be downloaded for free — aggregates and organizes satellite imagery, aerial photography, and three-D global information system data from a range of sources and presents it in a format that is easily accessible to the general public. Many scientists have begun to adapt Google Earth technology to their research and their communications with the public. The technology also has emerged as an effective way to publish scientific results in an accessible and meaningful format. While Google Earth is not going to replace scientific journals, it offers a concise, visual format for presenting research that can be more compelling than data points on a chart, rows in a spreadsheet, or a 4-color map." (Yale 360)

Presently optical sensing can do a reasonably good job distinguishing between cleared forest and natural forest—assuming cloud cover is minimal, a big assumption in the tropics. It does less well identifying and distinguishing between recovering forests, selectively logged forest, tree plantations, and degraded forests. New active sensing technologies, like cloud-penetrating radar and LIDAR, may change this. Some of these technologies may allow scientists to directly measure biomass in dense forests—currently many sensing technologies are limited by their tendency to "saturate" at a threshold well below the actual biomass in such forests. (Mongabay1) Active sensing—which sends out pulses of energy and reads the radiation that bounces back to the sensor—can provide detailed information about Earth’s surface, including the structure of a forest or the distinction between secondary and primary forest. (Mongabay1)

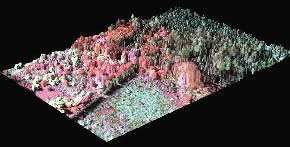

This 3-D image shows an invasion (red-pink trees) into a protected forest reserve (blue-green trees) in lowland rainforest. (CAO)

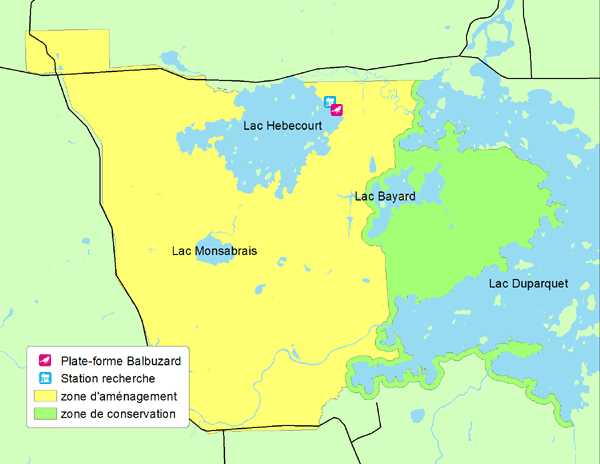

At CEF-CFR, Benoit St-Onge is conducting a lot of challenging research on the use of LIDAR. Recently, all the Lake Duparquet Research and Teaching Forest (FERLD) ![]() in Abitibi-Témiscamingue has been criss-crossed by plane to obtain a complete LIDAR cover. This one-meter resolution survey gives the opportunity to address questions at the tree scale!

in Abitibi-Témiscamingue has been criss-crossed by plane to obtain a complete LIDAR cover. This one-meter resolution survey gives the opportunity to address questions at the tree scale!

"A new frontier for remote sensing is the emergence of REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation), a mechanism for compensating tropical countries for conserving their forests. To date, one of the biggest hurdles for the concept has been establishing credible national baselines for deforestation rates — in order to compensate countries for "avoided deforestation," officials must first know how much forest the country has been clearing on a historical basis. For the remote sensing community, REDD presents an opportunity to showcase the power of remote sensing and generate a source of funding for countries to improve their sensing capabilities." (Yale 360) | New Eyes in the Sky: Cloud Free Tropical Forest Monitoring for REDD ![]()

Catherine Potvin and her lab colleagues, all CEF-CFR members, are helping the Panama government to identify actions to reduce and avoid deforestation (through the REDD mechanism). "The work carried out in cooperation with Panama indigenous groups focuses on conservation of plants used in a traditional way and on sustainable land uses", explains Dr. Potvin. A detail of her work on REDD can be found online ![]() .

.

"But researchers are using remote sensing of forests for more than monitoring forest loss. Greg Asner of the Carnegie Institution's Department of Global Ecology at Stanford University, has developed advanced applications for processing data generated by a wide range of sensors, including Carnegie’s state-of-the-art Airborne Observatory (CAO), which uses a combination of technologies aboard high-altitude aircraft to create high-resolution, three-dimensional maps of vegetation structure. These maps can be used to detect small changes in forest canopy structure from selective logging, measure biomass in dense tropical rainforests (presently limited due to “saturation” in carbon-dense ecosystems), and even distinguish between individual plant species, including invasive species. Asner’s group recently won grants from the Gordon and Betty Moore to expand upon CLASlite—a desktop monitoring application that enables conservationists anywhere to measure forest biomass and deforestation—and to develop its spectranomics project. This project has the potential to inventory biodiversity across 40,000 acres of rainforest per day by detecting the chemical and spectral (light-reflecting) properties of individual plant species across a diverse landscape. (Mongabay1)

Deforestation in Rondonia, Brazil, from 1975 to 2001. Landsat images courtesy USGS.

Meanwhile, Holly Gibbs, a researcher at Stanford University, recently used remote sensing data to evaluate shifting patterns of tropical deforestation. She found that 80 percent of agricultural expansion since the 1980s came at the expense of forests. “I recently analyzed the Landsat database created by the UN FAO to estimate the probable land sources for expanding croplands,” she told mongabay.com. “I was also able to consider changing patterns of agricultural expansion during the 1980s and 1990s and demonstrate that the amount of cropland expanding into forested areas, rather than grassland or previously disturbed forests, is increasing. Documenting changing patterns in land use is becoming increasingly important as we see mounting demands for global food, feed, and fuel, highlighting the importance of continuing the longtime history of Landsat into coming decades.” (Mongabay1)

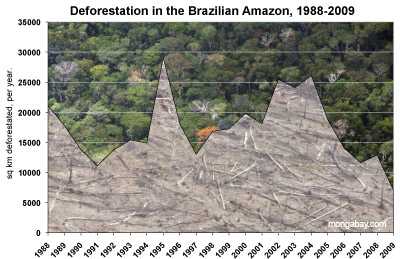

Deforestation data from INPE

Gibbs says increased accessibility has been key to wider use of satellite data. “Satellite data is becoming increasingly accessible to everyone from a local park ranger to scientists at major universities, opening the door to more diverse analyses,” she said. “The creation of ‘free’ global Landsat mosaics, for example, is a major push for initiatives to Reduce Emissions from Deforestation and Degradation [REDD] across the tropics that rely on what used to be very costly data.” (Mongabay1)

A review of different approaches to Mapping and monitoring carbon stocks with satellite observations has been published by Goetz et al. 2009 ![]() .

.

References & Links

- Yale 360: Satellites and Google Earth Prove Potent Conservation Tool

- Mongabay1: How satellites are used in conservation

- Mongabay: Google Earth to monitor deforestation

- Healthy Planet | A new way to view Charity: Buy and manage your 1 km2 plot with Google Earth

- Goetz et al. 2009. Mapping and monitoring carbon stocks with satellite observations: a comparison of methods in Carbon Balance and Management, 4:2

.

.

3 décembre 2009

Une subvention de 500 000$ est accordé à des chercheurs de la Chaire AFD pour un projet de recherche sur le peuplier faux-tremble en collaboration avec Norbord

Texte par Marie-Eve Sigouin

Rouyn-Noranda – 2 décembre 2009. Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) accorde 500 000$ sur 3 ans aux chercheurs Yves Bergeron (UQAT-UQÀM) , Francine Tremblay et Annie DesRochers (UQAT) Francois Lorenzetti (UQO) et Frank Berninger (UQÀM) afin de mener un projet visant à mieux comprendre les relations entre les régimes de perturbations, le climat, la croissance et la dynamique du peuplier faux-tremble au Canada.

Ce projet s’effectuera en collaboration avec l’entreprise Norbord qui participera à la mise en place d’un essai sylvicole avec suivi de la régénération dans des peuplements de tremble en sénescence dans la région d’Abitibi-Témiscamingue. Tembec , le Consortium OURANOS et le MRNFQ sont également partenaires du projet.

Suite au passage de la récente épidémie de livrée des forêts, on observe un dépérissement de grands peuplements de peuplier. Les industriels forestiers font face à des décisions sans précédents vis-à-vis l’aménagement de ces peuplements et cela les poussent à vouloir développer des méthodes sylvicoles alternatives à la récupération systématique. Le projet vise à modéliser la réponse de cet écosystème forestier au climat et aux perturbations et à proposer des stratégies permettant aux aménagistes de s’adapter à la situation.

Cette subvention est accordée dans le cadre du programme de projets stratégiques qui vise à accroître la recherche et la formation dans des domaines ciblés propres à améliorer de façon appréciable l’économie, la société ou l’environnement du Canada au cours des dix prochaines années.

23 novembre 2009

J. André Fortin: chercheur depuis 50 ans et toujours passionné.

Texte par Louis Bernier

J. André Fortin - Photo: M. Lamhamedi

Les membres du CEF ont tenu à souligner, vendredi dernier le 13 novembre à l’Université Laval, les 50 ans de carrière de J. -André Fortin dans le monde de la recherche scientifique. Devant un auditoire attentif où l’on comptait plusieurs générations d’étudiants nouveaux et anciens, des collègues de travail, des professionnels et techniciens, et même un professeur ayant jadis enseigné au Dr Fortin, ce dernier a brossé un bref portrait de l’ensemble de sa carrière scientifique et réitéré sa conviction (avec de nombreux exemples à l’appui) quant au rôle fondamental des symbioses dans l’évolution de la vie sur terre. Cet exposé scientifique a également été complété d’un volet plus appliqué, notamment à la suite d’une intervention d’un participant oeuvrant dans l’industrie, qui a souligné l’impact économique de l’expertise développée au Québec sur les inoculants mycorhiziens. Le Dr Fortin est aussi le premier MEMBRE ÉMÉRITE du CEF, félicitations!

"J-A" - Photo: M. Lamhamedi

Celles et ceux qui connaissent « J-A » savent que, bien qu’officiellement retraité depuis quelques années, il demeure très impliqué dans l’étude des symbioses racinaires et le développement de la mycologie au Québec. L’événement tenu vendredi dernier a également été l’occasion de constater l’intérêt que porte le Dr Fortin (et plusieurs autres chercheurs de sa génération) à l’endroit de la relève scientifique, notamment par le biais de la mise sur pied d’un fonds en vue de l’attribution de bourses à des étudiants en mycologie forestière. De plus, M. Fortin et Mme Yolande Dalpé (chercheure à Agriculture et Agro-alimentaire Canada) ont profité de l’occasion pour remettre à Mme Edith Hammer, de l’Université de Lund en Suède, la médaille John Laker Harley de l’International Mycorrhizal Society, à titre de jeune chercheure exceptionnelle.

20 novembre 2009

Nos ressources naturelles: par qui, pour qui?

Texte par Mélanie Desrochers

Les 12 et 13 novembre derniers, l'Association des biologistes du Québec ![]() (ABQ) organisait son 34e congrès annuel à Ste-Foy sous le thème Nos ressources naturelles: par qui, pour qui?. Lors de l'événement, deux thèmes étaient particulièrement abordés, soit la forêt et l'eau.

(ABQ) organisait son 34e congrès annuel à Ste-Foy sous le thème Nos ressources naturelles: par qui, pour qui?. Lors de l'événement, deux thèmes étaient particulièrement abordés, soit la forêt et l'eau.

En ouverture, plusieurs allocutions ont captivé l'auditoire. D'abord, une présentation de Léopold Gaudreau, sous-ministre au Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. M. Gaudreau a notamment confirmé l'engagement du gouvernement de protéger 12 % du Québec d'ici à 2015. De plus, il a mis l'emphase sur le fait que la biodiversité a un prix, c'est un capital monnayable et certainement pas gratuit. Ensuite, une présentation très dynamique de Marc Luyckx Ghisi. Directement venu d'Europe, M. Ghisi a parlé de la mouvance vers une gouvernance politique et économique soutenable. Il a permis aux participants de prendre du recul sur la biologie et de voir dans quel contexte économique et dans quel paradigme notre société est encrée. Selon lui, le Québec est bien parti en matière de gouvernance soutenable, où la connaissance est à la base du système (et non la ressource). On peut visiter son blog ![]() pour en savoir d'avantage. Par la suite, M. Olivier Boiral, professeur d'économie à l'Université Laval nous a entretenus sur la responsabilité sociale et le développement durable. Lui aussi se questionne sur la fin de ce qu'il appelle "l'économie cowboy" (modèle économique classique). Finalement, Jérôme Dupras, membre du groupe Les Cowboys Fringants, a présenté les œuvres de leur fondation

pour en savoir d'avantage. Par la suite, M. Olivier Boiral, professeur d'économie à l'Université Laval nous a entretenus sur la responsabilité sociale et le développement durable. Lui aussi se questionne sur la fin de ce qu'il appelle "l'économie cowboy" (modèle économique classique). Finalement, Jérôme Dupras, membre du groupe Les Cowboys Fringants, a présenté les œuvres de leur fondation ![]() , ainsi que les engagements entrepris par le groupe pour diminuer leur empreinte écologique lors de leurs tournées.

, ainsi que les engagements entrepris par le groupe pour diminuer leur empreinte écologique lors de leurs tournées.

À l'intérieur du thème forêt, les présentations ont traité grandement d'aménagement écosystémique. Le CEF était bien représenté, puisque Louis Bélanger et Nelson Thiffault ont parlé de l'expérience du projet-pilote d'aménagement écosystémique dans la Réserve faunique des Laurentides, alors qu'Yves Bergeron a parlé de ses travaux sur le même sujet mais en Abitibi. En somme, il semble que le projet pilote dans les Laurentides soit un grand succès et que ce type de gestion forestière pourrait s'appliquer à la grandeur du territoire québécois. Notons aussi qu'un bilan a été dressé par Claude Dussault (MRNF), sur la situation du caribou forestier au Québec et des différents projets en place pour son rétablissement (rappelons que le caribou forestier est une espèce vulnérable au Québec).

Durant le cocktail, quelques étudiants du CEF présentaient leurs résultats dans la session d'affiches, dont Guillaume Bastille-Rousseau "Prédation de l'ours sur les jeunes cervidés: recherche active ou rencontre fortuite?" et Pamela Garcia Cournoyer "Régénération artificielle du sapin baumier à ANticosti: se démarquer de la masse ou adapter un profil bas?.

Lors de la plénière, le sujet abordé était la gouvernance de l'eau et de la forêt. Selon Louis Bélanger qui participait au panel, "la gestion participative est enclanchée, le virage est en cours. Mais il manque de sérieux dans sa gouvernance. Peu de soutien de la part de gouvernement est offert aux organismes et groupes de citoyens qui doivent prendre part au processus". Pour Yves Bergeron, invité lui aussi sur le panel, "la régionalisation de la gestion des ressources sera lourde à porter par le milieu. Il faut régionaliser aussi la connaissance et offrir du support aux gens".

À l'aube du nouveau régime forestier, nul ne doute de l'importance de la gouvernance dans ce virage régional de la gestion des ressources. Reste à voir si les acteurs seront assez outillés pour répondre aux grands débats qui seront sans doute soulevés par les différents intervenants...

23 septembre 2009

Le pôle de Laval du CEF lance l'année 2009-2010!

Texte et photos Alison Munson

C’est jeudi le 17 septembre que le CEF-Laval a lancé l'année d'activités 2009-2010 sous un bain du soleil lors d’un party-hotdog. Les cuisiniers au BBQ ont couru sans fatigue pour nourrir une foule de chercheurs et étudiants-chercheurs ayant beaucoup d'appétit après un été chargé. Les bols de chips furent les points de rencontre des discussions philosophiques et des placotages. Qui sait qui était là finalement? Beaucoup de déguisements en lunettes fumées cachaient les vrais visages du CEF-Laval. Et oui, malgré ce qu’on peut voir sur les photos, il y a au moins 50% des femmes au CEF-Laval! Merci à tous les bénévoles et à bientôt lors des nombreuses conférences.

Marie-France, Jérome et Christian

André, Pascal et François

Giancarlo

Qui se cache derrière ces lunettes? Un drôle d'oiseau?

13 août 2009

Bienvenue au nouveau chercheur visiteur du CEF!

Texte et photos Mélanie Desrochers et Holger Lange

English follows

Le CEF est fier d'accueillir Holger Lange

Le CEF est fier d'accueillir Holger Lange Ses intérêts de recherche englobent surtout l'analyse de données environnementales. Ses domaines de recherches actuels sont:

- Modélisation et analyse de séries temporelles environnementales

- Identification de structures à long terme (ex. données hydrologiques)

- Dynamiques non-linéaires, analyse d'échelles et de complexités

- Méthodes avancées de statistiques multivariées

- Télédétection

- Statistiques des valeurs extrêmes

- Modélisation de la croissance des arbres

- Dynamique des populations d'insectes forestiers nuisibles

- Théorie des écosystèmes

Nous invitons tous les membres du CEF à contacter Holger pour profiter de son grand bagage de connaissances (ou pour pratiquer votre allemand et/ou votre norvégien!). De plus, nous souhaitons la bienvenue à Montréal à Holger, son épouse et ses 4 enfants!

Holger Lange works in ecological modelling. He has a Ph.D. in theoretical physics and a “habilitation” degree in geosciences. He is currently a senior researcher at the Norwegian Forest and Landscape Institute ![]() in Ås, Norway, where is head of the Forest Ecology section. He is also professor for ecological model building at the University of Bayreuth, Germany. He will spent the next year (until June, 2010) as a guest researcher at CEF and the Department of Geography at Univ. de Montreal; his host there is Dr. Lael Parrott, member of CEF.

in Ås, Norway, where is head of the Forest Ecology section. He is also professor for ecological model building at the University of Bayreuth, Germany. He will spent the next year (until June, 2010) as a guest researcher at CEF and the Department of Geography at Univ. de Montreal; his host there is Dr. Lael Parrott, member of CEF.

Holger is mostly investigating environmental data analysis. Present research activities and fields of interest include:

- Modelling and analysis of environmental time series

- Identification of long term structures, e.g. in hydrological data

- nonlinear dynamics, scaling, complexity analysis, etc.

- advanced methods in multivariate statistics

- remote sensing

- extreme value statistics

- forest growth modelling

- population dynamics of forest pest insects

- ecosystem theory

All CEF membres shouldn't hesitate to contact Holger to "take advantage" of his presence with us (or to practise your German and/or Norwegian)! We warmly welcome Holger, his wife and 4 kids to Montréal!

4 août 2009

On vient de loin pour arracher des mauvaises herbes au CEF!

Texte et photos Alain Paquette

Au labo de Christian Messier ces dernières semaines les instruments de recherche les plus utilisés ont été la binette, la crème solaire, et les bouteilles d’eau! Des illuminés qu’on ne nommera pas ont eu l’idée d’installer un test de biodiversité à l’aide d’arbres dans un champ du campus Macdonald de l’Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. On y fait varier le nombre d’espèces (19 en tout) mais surtout la diversité fonctionnelle et phylogénétique à l’intérieur de placettes expérimentales.

Une partie du dispositif expérimental. À l’avant-plan, un mélange de faible diversité fonctionnelle composé de deux espèces d’épinettes.

Au total, c’est pas loin de 15 000 arbres qui ont été plantés ce printemps, sur environ 0,75 hectares. Mais depuis, un combat sans merci contre les mauvaises herbes est engagé. Dans le coin gauche, des plantes parmi les pires mauvaises herbes recensées au Québec. Des exemples? Le souchet comestible (Cyperus esculentus), une Cyperaceae infatigable se reproduisant par graine ET par tubercule, et l’abutilon (Abutilon theophrasti) une Malvacée exotique nouvellement arrivée (il fallait qu’on l’ait bien-sûr) qui peut pousser d’un mètre en une semaine!

Plantation mélangée

Dans le coin droit, une armée d’infatigables troufions de la binette venus de partout pour servir sous commandement allemand. Conny Garbe dirige en effet les opérations, et la débroussailleuse, de main de maître. Les étudiants et aides de terrain du labo, venus d’aussi loin que le Sénégal, y font leur service militaire obligatoire.

Joyeux mélange de l’abutilon à gauche et de souchet et de chiendent à droite

Malgré la pluie et les températures fraîches de l’été (permettant la germination de graines encore cette semaine!), nous sommes en voie de gagner la bataille. Si les arbres continuent de pousser aussi bien, ils remporteront la guerre en barrant la route aux mauvaises herbes au courant de 2010. Mais seulement si les chevreuils ne les mangent pas avant! Ouf, on vient de terminer l’installation d’une clôture de 2,5m tout autour de la plantation juste à temps!

Elhadji Malick Diallo, Sénégalais, poursuit une maîtrise en sciences de l’environnement à l’UQAM et nous donne un coup de main très apprécié cet été.

Bravo à Conny et toute son équipe pour le travail accompli. Une grande fierté pour le labo!

Toute l'équipe au travail: Conny Garbe, Jean-Bastien Lambart, Malick Diallo, Maryline Robidoux, Érianne Labbé Faille, Jean-Gabriel Soulières Jasmin, et Ziggy! Plusieurs autres membres du labo ont aussi participé aux efforts

22 juillet 2009

Exploration du lac Duparquet

Texte et photos Mélanie Desrochers

Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet

Lors d'une récente visite à la Station de la Forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet ![]() à Duparquet en Abitibi-Témiscamingue, j'ai pu rencontrer les différentes équipes d'étudiants aux cycles supérieurs membres du CEF ainsi que leurs précieux aides de terrain. Malgré un achalandage moins important cet été en termes de nombre de résidents (plusieurs sont en fait non loin à Rapide-Danseur comme les étudiants du labo Drapeau ou au fameux presbytère de Villebois), la Station est toujours aussi agréable à visiter. Pour Danielle Charron, assistante de recherche qui a passé les 20 derniers étés dans la forêt abitibienne, l'été 2009 est tout en qualité au lieu d'en quantité!

à Duparquet en Abitibi-Témiscamingue, j'ai pu rencontrer les différentes équipes d'étudiants aux cycles supérieurs membres du CEF ainsi que leurs précieux aides de terrain. Malgré un achalandage moins important cet été en termes de nombre de résidents (plusieurs sont en fait non loin à Rapide-Danseur comme les étudiants du labo Drapeau ou au fameux presbytère de Villebois), la Station est toujours aussi agréable à visiter. Pour Danielle Charron, assistante de recherche qui a passé les 20 derniers étés dans la forêt abitibienne, l'été 2009 est tout en qualité au lieu d'en quantité!

Au bout du sentier

Faune en vue!

Cette année, un nouveau sentier pédestre a été créé. Long d'environ 4 km et débutant dans le stationnement de la Station, le sentier du Balbuzard longe la rive nord-est du lac Hébécourt pour faire demi-tour après avoir visité une petite péninsule rocheuse. Le long du tracé, il est possible de voir de nombreux sillons creusés par les castors (nous avons même eu la chance d'en voir deux à l'œuvre), ainsi que la structure mise en place par Raynald Julien pour accueillir un nid de balbuzard (ou aigle-pêcheur).

La taille impressionnante des arbres auxquels s'attaquent les castors

Raynald Julien en action (crédit photo: CM Bouchard)

D'ailleurs, un excellent article ![]() résume l'exploit de monter à plus de 30m du sol, une structure de 1m2 sur le faîte d'une épinette! Bonne nouvelle, le couple de balbuzard a adopté la structure puisqu'un nid s'y trouve depuis le 1er mai 2009 et contient maintenant des progénitures.

résume l'exploit de monter à plus de 30m du sol, une structure de 1m2 sur le faîte d'une épinette! Bonne nouvelle, le couple de balbuzard a adopté la structure puisqu'un nid s'y trouve depuis le 1er mai 2009 et contient maintenant des progénitures.

Sur les traces de son directeur

Une des équipes de recherche présente à la Station cette année s'intéresse à la dynamique forestière en forêt boréale mixte. En effet, Albanie Leduc, candidate à la maîtrise avec Yves Bergeron et Alain Leduc tente d'établir la dynamique des peuplements étudiés par son propre directeur il y a de ça 20 ans (dont les résultats ont été publiés dans Ecology). Plus précisément, ce projet vise à étudier la dynamique forestière à partir de données récoltées dans le cadre d’un suivi des arbres à l’intérieur de 624 placettes disposées dans les peuplements issus de différents feux depuis près de 230 ans. Les données obtenues de ces placettes seront analysées dans l’optique de mieux comprendre la succession forestière et, par le fait même, de vérifier les prédictions d’une chronoséquence étudiée sur le même territoire.

Des semis de sapin

Mélissa à la prise de note

Il va sans dire qu'un des grands défis est de réussir à retrouver les placettes, avec les notes gribouillées et les traits de crayon sur de vieilles cartes en papier. On est loin des coordonnées prises au GPS! Une fois trouvée, la placette d'origine est passée au peigne fin, soit par le recensement (identification, DHP, etc.) des espèces présentes - des semis aux arbres matures -, du type de sol, etc. Le plus agréable de tout est que la majorité des sites sont accessibles seulement par bateau!

Il est tout de même très intéressant pour Yves Bergeron d'avoir la chance de voir une de ses étudiantes poursuivre ses propres travaux, une vingtaine d'années plus tard. La question qui m'a brûlé les lèvres depuis ma journée avec eux: "L'élève dépassera-t-elle le maître?" - Gros défi! Bonne chance à toute l'équipe qui accompagne Albanie dans son projet!

L'équipe du tonnerre 2009: Mélissa, Albanie et Jérémie

Les sorties terrain en bateau, le luxe!

19 juin 2009

Le FQRNT souligne les travaux de Pierre Drapeau sur le bois mort

Pic à dos noir (crédit: Antoine Nappi)

Le dernier Bulletin du FQRNT - Génial - ![]() souligne les travaux des membres du CEF, soit l'équipe de Pierre Drapeau. Voici un extrait de l'article, intitulé LE BOIS MORT, ESSENTIEL AU MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ DANS NOS FORÊTS:

souligne les travaux des membres du CEF, soit l'équipe de Pierre Drapeau. Voici un extrait de l'article, intitulé LE BOIS MORT, ESSENTIEL AU MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ DANS NOS FORÊTS:

Lorsqu’un arbre meurt en forêt boréale, il s’ensuit une véritable explosion de vie, depuis les insectes et les oiseaux jusqu’aux mammifères comme l’écureuil ou la martre d’Amérique. Les forêts âgées (plus de 100 ans) ainsi que celles venant de subir des perturbations naturelles telles que le feu ou les épidémies d’insectes apparaissent de plus en plus comme de hauts lieux de production du bois mort et donc de diversité biologique. Pour mieux comprendre la dynamique de cet écosystème, une équipe de chercheurs sous la direction de Pierre Drapeau, spécialiste en écologie animale à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre du CEF, s’est intéressée aux changements du couvert forestier en forêt boréale et à ses effets sur la biodiversité des écosystèmes en utilisant les oiseaux et les mammifères comme indicateurs. L’équipe a mené récemment des travaux qui montrent l’importance des différents stades de dégradation du bois mort pour le maintien des habitats et des fonctions écologiques des pics, un groupe d’espèces clé dans ce type de forêt.

En fait, plus d’une soixantaine d’espèces animales dépendent du bois mort pour nicher, s’abriter ou encore se nourrir. « Même s’ils perdent leur intégrité et leurs défenses chimiques, les arbres morts conservent toutefois leurs propriétés nutritives pour les invertébrés et leur rôle fonctionnel pour les vertébrés, explique Pierre Drapeau, qui est aussi directeur adjoint de la Chaire industrielle CRSNG/UQAT/UQAM en aménagement forestier durable. Mais, de toutes les perturbations qui ont cours en forêt boréale, la coupe est sans doute celle qui a le plus transformé, ces dernières décennies, les conditions forestières pour la biodiversité. »

3 juin 2009

Enseignement supérieur – Cinq membres du CEF sont honorés lors de la cérémonie de remise des Prix de la ministre

Trois-Rivières, le 3 juin 2009. – L'adjoint parlementaire à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Michel Pigeon, a présidé aujourd'hui la cérémonie de remise des Prix de la ministre au nom de la ministre, Mme Michelle Courchesne. Cet événement, qui en est à sa 31e édition, souligne l'excellence du travail d'enseignantes et d'enseignants dans le domaine de la pédagogie collégiale et universitaire. La cérémonie se déroulait cette année dans le cadre du colloque annuel de l'Association québécoise de pédagogie collégiale, qui se tient du 3 au 5 juin à l'Hôtel Delta de Trois-Rivières. Les 37 lauréates et lauréats, qui proviennent du collégial et du premier cycle de l'enseignement universitaire, se partagent vingt et un prix et mentions se divisant en cinq catégories: Volume, Multimédia, Cours de la formation à distance, Notes de cours ou matériel complémentaire d'un cours et Rapport de recherche pédagogique.

M. Yves Bergeron, de l'UQAT et de l'UQAM, MM. Pierre Drapeau, Daniel Kneeshaw et Alain Leduc, de l'Université du Québec à Montréal, et M. Hubert Morin, de l'Université du Québec à Chicoutimi, ont reçu un prix spécial pour leur projet Aménagement écosystémique en forêt boréale. Cet ouvrage expose les fondements de l'aménagement forestier écosystémique et caractérise les grands régimes de perturbation de la forêt boréale et leurs conséquences sur la composition des peuplements.

« Je tiens à féliciter chaleureusement le personnel enseignant qui se consacre avec passion à la pédagogie collégiale et universitaire, a déclaré M. Pigeon. La qualité et l'originalité des travaux soumis démontrent bien sa détermination et son engagement à l'égard de l'amélioration constante des mécanismes de transmission du savoir dans nos collèges et nos universités. »

Rappelons que le concours des Prix de la ministre a été créé au collégial en 1978 et étendu au premier cycle de l'enseignement universitaire en 1997. Les prix décernés visent à rendre hommage aux pédagogues qui créent de nouveaux moyens afin de faciliter les apprentissages de leurs étudiantes et étudiants.

Les noms des lauréates et lauréats, les titres des ouvrages primés, ainsi que divers renseignements relatifs au concours des Prix de la ministre sont disponibles sur le site Internet du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport au www.mels.gouv.qc.ca.

Source: Kim Ledoux, Attachée de presse de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

15 mai 2009

André Plamondon, professeur, pédagogue, chercheur, administrateur et modèle…

Texte par Pierre Bernier et Vincent Roy, photos Martin Seto et Fabienne Mathieu

On nous a demandé d’écrire un court texte résumant la carrière d’André Plamondon. La tâche est à la fois facile et ardue: facile parce qu’il y a beaucoup de choses à dire, mais ardue parce que la variété en rend la synthèse difficile. Comment résumer sa carrière alors? On peut le faire en quelques mots simples: enthousiasme, énergie sans bornes et engagement absolu dans le milieu de la recherche et de l’enseignement. Et André, c’est aussi le visage universitaire de l’hydrologie forestière au Québec.

André est arrivé à la Faculté de Foresterie et de Géomatique au milieu des années ’70 après avoir complété son doctorat à l’University of British Columbia. Il était membre de cette nouvelle vague de jeunes professeurs ayant complété des études doctorales souvent dans une université de langue anglaise en Amérique du Nord. La notion de financement externe commençait à faire sa place, l’hydrologie forestière était en plein essor et les besoins de connaissances étaient grands. Logé dans les anciens locaux de l’art dentaire au pavillon Vachon, André met rapidement à profit son esprit éminemment pratique en se dotant d’un laboratoire en hydrologie forestière, en y attirant des étudiants, et en s’attaquant à des problèmes intimement liés à des préoccupations réglementaires ou opérationnelles. Ses premiers grands projets de recherche portent sur la problématique de la sédimentation des cours d’eau en relation avec les opérations de récolte, et l’effet des lisières boisées comme mesure de mitigation.

Fabienne Mathieu, MSc. projet d'évaluation de l'évapotranspiration à la Forêt Montmorency

Fort de la Décennie Internationale de l’Hydrologie, André met sur pied le programme de recherche du bassin expérimental des Eaux Volées, à la forêt Montmorency. Ce programme est un de cinq ou six bassins expérimentaux forestiers à avoir vu le jour au Canada à cette époque, et le seul au Canada à avoir maintenu ses activités et son programme de mesure jusqu’à ce jour. Viendront ensuite une série de projets de recherche touchant les préoccupations et les besoins alors courants: régimes de crue et d’étiage reliés aux coupes, dynamique de la fonte de la neige, régime l’irrigation en pépinière, dimensionnement des ponceaux, aménagement forestier des sites humides boisés, précipitations acides, récupération hydrologique suite aux coupes, pour ne parler que des projets au Québec.

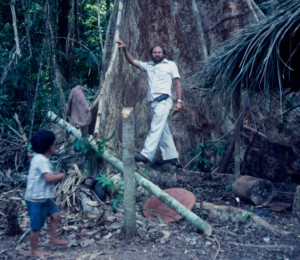

L’international attire aussi André. Très tôt dans sa carrière, il entreprend des travaux de recherche à l’étranger souvent par le biais de supervision d’étudiants gradués étrangers qui auront toujours un accueil favorable dans son laboratoire. Bien qu’il ait réalisé quelques projets en Afrique, c’est surtout en Amérique du Sud et en Amérique Centrale où il concentre ses efforts. Ses projets l’amènent particulièrement au Brésil, au Pérou, en Colombie, en Bolivie et au Honduras dans le très beau parc de Pico Bonito, en plus d’incursions en Haïti, en Jamaïque et à Ste-Lucie. Son implication dans les projets agro-forestiers est particulièrement marquante, et s’étale sur près de 10 ans. André met aussi à profit son expertise internationale en participant à l’évaluation de plusieurs projets pour le compte d’organismes d’aide internationale tels que OXFAM.

André Plamondon au Honduras

André écrit BEAUCOUP tout au long de sa carrière: des dizaines d’articles scientifiques, souvent par le biais de ses étudiants gradués, des articles de vulgarisation, mais surtout des rapports pour contribuer à des études pratiques commandées par les organismes de gestion forestière ou en lien avec ses activités internationales. Ses réalisations comptent plus de 90 rapports, avec plus de 7,000 pages, cartes et annexes parsemant sa carrière, indiquant une philosophie pratique de contribution aux enjeux de l’heure, et une capacité de travail hors du commun. Finalement, à travers toute sa carrière, André s’est engagé intensément dans son milieu universitaire. Professeur très apprécié, André a toujours accueilli les étudiants gradués à bras ouverts, les intégrant dans son équipe, les supportant, appuyant leurs démarches, acceptant leurs limites, et les aidant à atteindre leurs buts d’éducation. Avec les étudiants au 1er cycle, André a été un pédagogue dévoué qui a transmis sa passion pour l’hydrologie forestière. Fort de 35 années d’enseignement, l’écriture de son « Manuel de météorologie et hydrologie forestières appliquées à l'aménagement des bassins versants» est un héritage qui assure une transmission de ses connaissances aux prochaines générations de forestiers. En plus de ses tâches académiques, André n’a pas hésité non plus à relever des défis administratifs avec à son actif un mandat comme Doyen de la Faculté, et un autre comme directeur de l’ancien Centre de Recherche en Biologie Forestière, devenu maintenant une des principales composantes du Centre d’étude de la forêt.

André aura connu une carrière universitaire très pleine, très humaine et très ouverte sur les autres et sur le monde. Une beau parcours qui aura marqué tous ceux et celles qui, comme nous, auront eu le privilège de faire partie du voyage.

2 avril 2009

Le Centre d’étude de la forêt (CEF) invite les médias à une rencontre soulignant la parution récente des livres "Aménagement écosystémique en forêt boréale", "A Critique of Silviculture" et "Setting Conservation Targets for Managed Forest Landscapes", trois ouvrages portant un regard neuf sur la nécessaire complémentarité entre la conservation de la nature et l'aménagement des territoires forestiers. Trois des auteurs, Christian Messier, professeur au Département des sciences biologiques et directeur du CEF, Pierre Drapeau, professeur au Département des sciences biologiques et membre du CEF et Marc-André Villard, professeur à l’Université de Moncton, seront sur place pour répondre aux questions des journalistes. Un cocktail sera servi.

Quand et où?

17 heures | Le jeudi 9 avril 2009

Salle de diffusion (chaufferie) | Cœur des sciences de l’UQAM

Complexe des sciences Pierre-Dansereau | 175, avenue du Président-Kennedy | métro Place-des-Arts

Sous la direction de Sylvie Gauthier, Marie-Andrée Vaillancourt, Alain Leduc, Louis De Grandpré, Hubert Morin, Daniel Kneeshaw, Pierre Drapeau et Yves Bergeron (Presses de l’Université du Québec): Cet ouvrage propose une définition de l’aménagement forestier basé sur la connaissance des écosystèmes et de leur fonctionnement. Il présente une revue des grands régimes de perturbations qui façonnent la dynamique naturelle de la forêt boréale et des exemples provenant de différentes régions du centre et de l’est du Canada. Plusieurs projets de mise en œuvre de stratégies d’aménagement écosystémique illustrent des enjeux de la foresterie actuelle et les solutions que cette nouvelle approche peut apporter. En somme, la dynamique des écosystèmes forestiers dans son ensemble peut servir de guide à l’aménagement forestier.

Klaus J. Puettmann, David Coates et Christian Messier (Island Press) ![]() . Ce livre comble l’écart existant entre la sylviculture et l’écologie qui a longtemps empêché l’adoption de nouvelles idées. Il brise le moule de la pensée académique en reliant les idées nouvelles et les conclusions provenant de l’écologie et des sciences de la complexité au domaine de la sylviculture. Il s’agit d’un ouvrage important et d’une lecture essentielle pour quiconque est impliqué en écologie forestière, en foresterie, en sylviculture ou en aménagement des écosystèmes forestiers.

. Ce livre comble l’écart existant entre la sylviculture et l’écologie qui a longtemps empêché l’adoption de nouvelles idées. Il brise le moule de la pensée académique en reliant les idées nouvelles et les conclusions provenant de l’écologie et des sciences de la complexité au domaine de la sylviculture. Il s’agit d’un ouvrage important et d’une lecture essentielle pour quiconque est impliqué en écologie forestière, en foresterie, en sylviculture ou en aménagement des écosystèmes forestiers.

Sous la direction de Marc-André Villard et Bengt Gunnar Jonsson (Cambridge University Press). Les forêts sont de plus en plus perçues comme étant un refuge pour la diversité génétique, les espèces indigènes, les structures naturelles et les processus écologiques. Toutefois, la foresterie intensive menace leur valeur pour la biodiversité. Les auteurs et collaborateurs présentent des concepts, approches et études de cas illustrant des façons d’intégrer la conservation de la biodiversité dans la planification de l’aménagement forestier. Il présente des exemples provenant de plusieurs régions forestières et divers taxons. À partir de contributions de chercheurs familiers avec l’aménagement forestier et de gestionnaires forestiers travaillant en partenariat avec des chercheurs, ce livre offre des pistes de réflexion et fournit des outils concrets afin de contribuer à façonner les futurs paysages forestiers du monde entier.

Ces livres s’adressent non seulement aux étudiants et chercheurs en écologie ou en foresterie, mais également à un public plus vaste constitué, entre autres, de gestionnaires, praticiens et responsables des politiques publiques en matière de ressources naturelles. Pour information: Luc Lauzon

27 janvier 2009

Technology in Ecological Research: Two is one and one is none

Article and pictures by Josh Nowak

Technological advancements have the ability to provide new means of measurement for scientists. In addition, particular technologies have made the previously immeasurable accessible. Of interest to my work are the advancements made in telemetry, those advancements that make it possible for me to track the movements and habitat use of elk and wolves. The two species coexist in my study area, Idaho, USA. The ideal situation is for me to capture interactions between elk and wolves, the collars make this possible. As a member of “generation X” I am comfortable embracing technology and applying it to field work, but as I finish up my first year of telemetry work I am reminded that technology can fail and failures have consequences.

A little over ten years ago, GPS collars became available to wildlife biologists. The first collars were large, heavy, insensitive and unreliable. Today, GPS tags are available for all but the smallest of study species, collect data under dense canopies, remotely communicate with cell phones and interact with external sensors making it possible to track physiological parameters (e.g. heart rate) or the movements of body parts (e.g. wing beats). All of this technology is quite appealing to an iPod listening, laptop carrying 30 something whose watch outputs compass bearings, elevation, barometric pressure and oh yeah tells time.

However, buying a new GPS collar is not like buying a new cell phone, the collars are often made without the technical expertise or financial backing to apply rigorous industrial testing and design. Users must recognize that remote data collection techniques are still in their infancy. Economics would suggest that innovation is driven by competition and market demands, but markets need to be sufficiently large to fuel the research and development of new products. Therefore, it is common for products to reach the market before they should because short times to market save money. Unfortunately advancements made in the telemetry world are spin offs of technologies developed for other industries and as such problems are inherent with their implementation under demanding field conditions for which the technologies were not originally designed.

On my computer, I have 15,657 GPS points from one animal that cover the duration of 2008. The number seems large until I realize that I should have approximately 127,721 GPS points from eleven animals, but ten of eleven collars’ batteries died prematurely. Relying completely on GPS collars, or any technology, to collect data can work and has worked, but it works because of redundancy and conservative applications not because the technology is fail-safe.

My approach to applying technology to research now follows a simple set of rules. First, I require redundancy in every action the device performs. For example, I am using collars that send email messages to my computer using satellite communications, but the collars also store the data onboard this way I have data whether I recover the collar or not. Should the satellite communications fail I am ready to recover collars using aircraft an involved process that has financial and logistical implications. Second, multiple backups are required to accommodate failures. The collars I am currently using have separate batteries for each component; if one component or battery dies prematurely, the other components are unaffected. Last year I relied too much on remote communication with collars, which was a costly mistake that forced me to quickly coordinate flights, volunteers and consider alternate courses of action to recover collars. This year, if particular batteries die I have plans in place for collar recovery utilizing other features on the collars. Third, moderation is applied in using the device. If the manufacturer says the collar can take a fix every half hour for a year I expect nothing more than 1.5 times the advertised capability. That is, I have built in buffers to accommodate the manufacturer’s over zealous estimates of collar capabilities. Fourth, product and customer service references are very important when purchasing new gadgets. References are invaluable sources of information about new products and will let you know how well developed the technology is or is not. In my experience, the manufacturers are good sales people who inflate your expectations of products. References will help potential buyers to realize a more appropriate set of expectations of a product’s capabilities.

Utilizing technology can enrich research projects, but it must be applied in such a way that failure does not ruin a project. I am still embracing technology in my pursuit of new types of data, but I do it with a moderated approach that helps to insure success.

Josh Nowak is a PhD student with Eliot McIntire and he received a grant from CEF to take a course in England at Hawth's laboratory

13 novembre 2008

Sylvie Gauthier, lauréate du prix George Préfontaine 2007-2008

C’est le 12 novembre dernier, dans la cadre du colloque annuel de l’Association des biologistes du Québec (ABQ), que Sylvie Gauthier s’est vue décerner le prix George Préfontaine. Ce prix souligne la contribution d’un(e) biologiste qui, en cours d’année, aurait le plus fait avancer les causes ou les objectifs poursuivis par l’ABQ.

Au cours de la dernière année, Sylvie Gauthier a œuvré dans plusieurs grands projets qui visent à comprendre les régimes de feux et la dynamique de la forêt boréale et à s’inspirer de cette connaissance pour développer des stratégies d’aménagement forestier. Elle s’est particulièrement distinguée par son travail de direction de la rédaction d’un livre publié en mai dernier aux Presses de l’Université du Québec.: Aménagement écoystémique en forêt boréale ![]() . On retouve dans cet ouvrage une synthèse des principaux concepts écologiques qui appuient la mise en oeuvre de l'aménagement écosystémique. Le livre est conçu en trois sections et comporte 21 chapitres. La première section présente les fondements écologiques de l’aménagement écosystémique, la seconde présente les principales perturbations qui ont cours en forêt boréale et la dernière offre un coffre à outils pour la mise en oeuvre.

. On retouve dans cet ouvrage une synthèse des principaux concepts écologiques qui appuient la mise en oeuvre de l'aménagement écosystémique. Le livre est conçu en trois sections et comporte 21 chapitres. La première section présente les fondements écologiques de l’aménagement écosystémique, la seconde présente les principales perturbations qui ont cours en forêt boréale et la dernière offre un coffre à outils pour la mise en oeuvre.

Sylvie est biologiste spécialisée en écologie forestière, diplômée de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) (1983). Elle a obtenue une Maîtrise en écologie forestière (1985) et un doctorat dans la même discipline de l’Université de Montréal en 1992.

Depuis, elle est chercheure scientifique au Services canadien des forêts (Centre de foresterie des Laurentides). Elle demeure très impliqué dans le domaine académique en dirigeant des étudiants de 2e et 3e cycles comme professeure associée au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), à la faculté de foresterie de l’Université Laval et au département de sciences appliquées de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Elle est également membre associée du Centre d‘étude de la forêt (CEF) et de la Chaire AFD. Elle est auteure ou co-auteure de plus de 50 articles scientifiques, plusieurs chapitres de livres ainsi que de nombreuses publications dédiées directement aux aménagistes et praticiens de l’aménagement des forêts.

Félicitations à Sylvie pour le travail accompli et l’obtention du prix Georges-Préfontaine. Une reconnaissance pleinement méritée!

Pour de plus amples renseignements au sujet du prix Georges-Préfontaine, consultez le site Web de l’ABQ à l’adresse http://www.abq.qc.ca/ ![]() .

.

22 août 2008

Quand la technologie rattrape la fiction…

Un billet de Agathe Vialle

Orme atteint de la maladie hollandaise provoquée par un champignon pathogène

Vous souvenez vous de cette série télévisée des années 60, Startrek, dans laquelle apparaissaient de nombreux petits bijoux de technologie, dont le Tricodeur, ordinateur de poche permettant d’analyser un petit morceau d’être vivant et de déterminer l’espèce de ce dernier. Et bien, quelques dizaines d’années plus tard, la réalité a presque rattrapé la fiction. Non pas en ce qui concerne Monsieur Spoke et ces petits copains extraterrestres, mais plutôt au niveau de la technologie et de l’identification d’espèces. Si l’ordinateur de poche n’est encore qu’un prototype, l’identification rapide et économique des 10 millions d’espèces potentiellement existantes sur terre pourrait prochainement se réaliser. Cette encyclopédie du vivant géante peut être aujourd’hui réalisé grâce à l’utilisation de code barre génétique. Le principe est simple: grâce à l’évolution des technologies de la biologie moléculaire il est possible d’identifier pour chaque être vivant une petite région de son génome qui va servir d’étiquette interne de l’espèce.

Cette région doit avoir la propriété d’être assez variable entre les espèces pour pouvoir les différencier, mais également d’être sensiblement identique entre tous les individus représentant une seule et même espèce. L’utilisation de cet outil permet donc de reconnaître une espèce déjà connue et décrite, mais aussi de mettre en évidence l’existence de nouvelles espèces présentant un nouveau code barre non répertorié. Le code barre génétique est déjà opérationnel pour de nombreux animaux.

Son élaboration et son utilisation s’étendent maintenant aux règnes des plantes et des champignons. Mon projet s’insère au sein de cette démarche internationale, et concerne plus particulièrement les champignons pathogènes des arbres forestiers. L’enjeu est grand que ce soit au niveau du contrôle des espèces pathogènes de quarantaine difficilement identifiables ou encore au niveau de l’augmentation de nos connaissance chez ces espèces dont la majorité n’a probablement par encore été découverte ni décrite. Tout le problème, et donc tout mon projet de doctorat, est de trouver la région du génome de ces champignons qui permettra de différencier les espèces de façon sûre et certaine. Une fois cette région ciblée, peu de choses nous sépareront de Startrek, et une simple feuille d’arbre et un ordinateur suffiront pour identifier non seulement la plante en question mais aussi tous les microorganismes (champignons et insectes par exemple) proliférant et voyageant sur ce végétal!

Agathe Vialle est étudiante au doctorat au CEF dans le laboratoire de Louis Bernier

29 mai 2008

De la grande visite au CEF cet été! | Big visit at CEF this summer!

Texte par Juan Posada

Le CEF est fier d'annoncer la venue du Dr. Fernando Valladares ![]() pour tout l’été 2008 (début juin – fin août). Le Dr. Valladares est un leader dans le domaine de l’éco-physiologie végétale avec près de 150 articles scientifiques, 34 chapitres de livres et il est l’auteur ou co-auteur de 11 livres. Il est membre du conseil éditorial de Tree Physiology, Restoration Ecology, Oecologia et le Journal of Plant Research. Le Dr. Valladares est actuellement professeur de recherche au Conseil supérieur des recherches scientifiques (CSIC), professeur associé de l’Université Rey Juan Carlos de Madrid et président de l’Association Espagnole d’écologie terrestre. Le Dr. Valladares est très intéressé à connaître les recherches des professeurs et étudiants du CEF et à partager ses connaissances en écologie et physiologie végétale.

pour tout l’été 2008 (début juin – fin août). Le Dr. Valladares est un leader dans le domaine de l’éco-physiologie végétale avec près de 150 articles scientifiques, 34 chapitres de livres et il est l’auteur ou co-auteur de 11 livres. Il est membre du conseil éditorial de Tree Physiology, Restoration Ecology, Oecologia et le Journal of Plant Research. Le Dr. Valladares est actuellement professeur de recherche au Conseil supérieur des recherches scientifiques (CSIC), professeur associé de l’Université Rey Juan Carlos de Madrid et président de l’Association Espagnole d’écologie terrestre. Le Dr. Valladares est très intéressé à connaître les recherches des professeurs et étudiants du CEF et à partager ses connaissances en écologie et physiologie végétale.

Atelier de travail sur l’éco-physiologie

Le CEF vous invite à communiquer votre intérêt de participer à un atelier de travail de 1 ou 2 jours sur l’éco-physiologie des plantes avec le Dr. Fernando Valladares. Le but de l’atelier est de présenter nos travaux de recherche et d’échanger des idées dans un contexte informel. Il y aurait deux dates potentielles pour faire l’atelier: 1) la semaine du 23 au 27 juin ou 2) la semaine du 18 au 22 août. L’atelier est ouvert à tous les membres du CEF et les participants seront invités à donner une présentation de 30 minutes maximum, avec questions; la langue de préférence sera l’anglais. Suite aux présentations, nous organiserons des groupes de discussions sur des sujets d’intérêt. Veuillez vous communiquer avec Juan Posada en lui indiquant les dates qui vous conviendraient. L'atelier est gratuit pour tous les membres du CEF. Le lieu reste à confirmer.

Dr. Valladares sera dans les bureaux du pôle de Montréal (UQAM, SB-2986). Nous vous invitons fortement à le rencontrer (valladares@ccma.csic.es) et de profiter de sa presence au CEF durant les prochains mois. Pour plus d’informations veuillez contacter Juan Posada ou Luc Lauzon.

CEF is proud to announce the visit of Dr. Fernando Valladres (http://www.valladares.info/Eng/index.htm) for the summer of 2008 (early June – late august). Dr Valladares is a leader in the field of plant eco-physiology and has published close to 150 peered review articles, 34 book chapters and is the author or co-author of 11 books. He is member of the editorial board of Tree Physiology, Restoration Ecology, Oecologia and the Journal of Plant Research. Dr Valladares is currently a research professor at the Superior Council for Scientific Research (CSIC, Spain), associate professor at the University Rey Juan Carlos of Madrid and president of the Spanish Association of Terrestrial Ecology. Dr. Valladares is very interested in learning about the research conducted by professors and students at CEF and to share his broad knowledge in plant ecology and physiology. We strongly encourage you to meet with him during the three months that he will in Québec.

Dr. Valladares will be based at UQAM in Montréal (SB-2986). Don't hesitate to contact him (valladares@ccma.csic.es) to make the most of his presence with us this summer. For more information please contact Juan Posada or Luc Lauzon.

CEF would like to know your interest in participating in a 1-2 days plant eco-physiology workshop with Dr. Fernando Valladares. The goal of this workshop is to present our research in an informal context. There are two potential dates for the workshop: 1) the week of 23-27 of June or 2) the week of 18-22 of August. The workshop is free and open to all CEF members. Participants will be invited to give a presentation with a maximum duration of 30 minutes, including questions; the language of preference will be English. After the presentations, we will have informal discussions on topics of interest. Please write to Juan Posada to tell him which dates will be convenient for you.

22 mai 2008

Un outil collaboratif dans ISI Web of Knowledge ![]()

Texte par Sophie Brugerolle

Si vous venez de publier votre premier article ou si vous avez déjà plusieurs publications à votre actif, assurez-vous que vos articles et vos recherches soient accessibles à toute la communauté scientifique.

Pour cela, Thomson Reuters à mis en place un nouvel outil qui pourrait vous aider: ResearcherId.com. Vous devez vous inscrire dans ISI Web of Knowledge avant de pouvoir vous inscrire à ResearcherID, vous y utiliserez la même adresse courriel et le même mot de passe pour les deux ressources.

Lors de votre inscription, le système vous attribuera un identifiant unique qui sera assigné à VOS publications et SEULEMENT les vôtres! Cela permettra à une personne inscrite à ResearcherID de trouver VOS articles (fini le problème des auteurs homonymes). Vous pouvez décidez vous-même quoi mettre dans votre profil, quelles sont vos recherches en cours, par exemple. Seuls les inscrits peuvent avoir accès aux outils qui permettent de calculer et de visualiser les données par auteur, catégorie, pays, institution ou en utilisant une carte interactive.

- The Citing Articles Network: permet de savoir qui a cité les articles d’un membre

- The Collaborative Network: permet de connaître les collaborations d’un membre

Enfin, n’oubliez pas qu’avec ISI Web of Knowledge, vous pouvez télécharger directement les notices d’articles dans vos logiciels de bibliographie (EndNote, Reference Manager, JabRef...). Aussi, si vous ne connaissez pas ces logiciels sachez que le CEF vous permet de suivre une formation, n'hésitez pas à demander en écrivant directement à Sophie Brugerolle.

16 avril 2008

Flash TRIADE

Texte par Mélanie Desrochers

Quelques mots sur les trois fonctions de la TRIADE

1. Production forestière

Dans cette zone, les activités d'aménagement forestier y sont favorisées et on y retrouve, entre autre, des plantations à rendement élevée (ligniculture). Les autres usages du territoire (chasse, pêche, villégiature...) pourront continuer à y être pratiqués sans changement majeur. L'aménagement forestier intensif vise à maintenir le potentiel de production forestier de l'ensemble du territoire et peut aussi participer positivement à l'atteinte d'objectifs en terme de biodiversité incluant le maintien de certains habitats fauniques.

2. Aménagement écosystémique

L'aménagement écosystémique a pour fonction de satisfaire un large ensemble de besoins humains et de valeurs environnementales. Les stratégies d'aménagement s'inspirent des processus de l'écosystème, généralement les perturbations naturelles, et ont pour but de maintenir son intégrité. Cette zone vient changer la manière de faire en foresterie car elle intègre trois grandes vocations:

- Le maintien de la biodiversité: c’est le filtre brut inspiré du régime des perturbations de la forêt primitive;

- La satisfaction des besoins sociaux par rapport à la faune, la récréation, les paysages et les valeurs autochtones;

- La production ligneuse: les interventions sont modulées pour maintenir la diversité des écosystèmes.

3. Conservation

C’est une zone de préservation élevée où l’influence humaine intense et les activités industrielles sont exclues (ex: activités forestières, minières, développement de villégiature d'envergure). Les objectifs à rencontrer sont de maintenir:

- l'intégrité écologique;

- un territoire témoin permettant de suivre l'évolution naturelle de la forêt;

- un territoire de recherche;

- la qualité des paysages;

Objectifs spécifiques du projet TRIADE:

- Minimiser les baisses de volume et l'impact socio-économique régional associés aux réductions en approvisionnement causées par l'adoption du projet de loi 71 et par l'implantation d'aires protégées;

- Développer l'expertise en réalisant à grande échelle l'aménagement écosystémique;

- Mettre en oeuvre le concept de zonage fonctionnel;

- Intensifier l'aménagement forestier sur les sites appropriés;

- Obtenir les adaptations au mode de gestion actuel nécessaire à la mise en oeuvre du projet;

- Contribuer à la stratégie de conservation de la biodiversité par l'ensemble du concept;

- Bonifier les connaissances scientifiques nécessaires à l'aménagement forestier intensif, à la conservation et à l'aménagement écosystémique;

Cette initiative financée par l’industrie forestière, la Conférence régionale des élus de la Mauricie et le Ministère des ressources naturelles et de la Faune, a été supportée par le milieu et par divers groupes scientifiques, dont certains membres du CEF, dont Christian Messier, Daniel Kneeshaw, Alison Munson et Pierre Drapeau ainsi que leurs nombreux étudiants. Le dernier numéro du bulletin de liaison ![]() présente d'excellents résumés vulgarisés des projets de maîtrise et doctorat de Isabelle Witté, Cynthia Patry, Carolina Aguilar Balanta, Frédéric Boivin et Alain Paquette.

présente d'excellents résumés vulgarisés des projets de maîtrise et doctorat de Isabelle Witté, Cynthia Patry, Carolina Aguilar Balanta, Frédéric Boivin et Alain Paquette.

Finalement, notons que l'Initiative TRIADE organisera un Colloque Pan-canadien sur la TRIADE, les 25 et 26 septembre prochain, à l'Auberge Gouverneur à Shawinigan. Détails à venir, mais bloquez votre agenda!

5 mars 2008

Livre Vert: les étudiants se prononcent

Texte par Louis-Étienne Robert

Le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune vient de publier un livre vert "La forêt, pour construire le Québec de demain", visant à réformer le régime forestier au Québec. Dans le cadre des consultations publiques, vous êtes invités à participer aux discussions qui résulteront en la production d’un mémoire qui sera soumis aux consultations au nom des étudiant(e)s impliqués. En tant que futurs professionnel(le)s de la forêt, cette réforme affectera la majeure partie de notre carrière. Ces réunions ont donc pour but de commenter et critiquer les orientations énoncées à l’intérieur du livre vert. Il s’agira également d’émettre des recommandations par rapport aux politiques proposées à l’intérieur du document, sinon d’en ajouter.

Afin d’améliorer la vitesse et qualité de la discussion, il est fortement recommandé d’en faire la lecture (pdf) ![]() et de vous préparer au préalable. Nous allons procéder à l’écriture du mémoire en utilisant une adaptation de la technique du forum ouvert afin de permettre à tous et chacun de s’exprimer. Il est donc très important de connaître le sujet avant le début des discussions.

et de vous préparer au préalable. Nous allons procéder à l’écriture du mémoire en utilisant une adaptation de la technique du forum ouvert afin de permettre à tous et chacun de s’exprimer. Il est donc très important de connaître le sujet avant le début des discussions.

Date:

- 17, 19 et 20 mars de 9h00 à 15h00 pour la rédaction du mémoire

- 26 mars de 9h00 à 15h00 au besoin pour l’approbation finale du mémoire

Lieu: SB-M240 | UQAM | Métro Place-des-arts

À l’intérieur du groupe de participants, 5 personnes sont recherchées pour former le comité d’écriture qui s’occupera de la rédaction du mémoire. Ces personnes devront être disponibles le 18 mars pour écrire le mémoire.

Si vous désirez participer aux rencontres ou faire partie du comité d’écriture, veuillez communiquer avec Louis-Etienne Robert (robert.louis-etienne@courrier.uqam.ca) AVANT LE 14 MARS.

Au plaisir, Le groupe initial sur le Livre vert

16 janvier 2008

Un postdoc du CEF devient professeur à l'UQAT!

Texte et photos par Mélanie Desrochers

Hugo Asselin

Le chercheur postdoctoral Hugo Asselin, membre de l'équipe de recherche d'Yves Bergeron occupe depuis le 1er décembre 2007 les fonctions de professeur - chercheur à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences du développement humain et social de l'UQAT. Ses domaines de spécialisation sont la foresterie autochtone, l'écologie forestière et la paléoécologie. Son programme de recherche vise à intégrer le passé (paléoécologie), le présent (écologie forestière, foresterie autochtone) et le futur (modélisation, outils d'aide à la décision) dans l'élaboration de stratégies d'aménagement forestier respectueuses du point de vue et du mode de vie des Premières Nations.

Hugo vient de faire une demande de Chaire de recherche du Canada en foresterie autochtone afin de financer ses projets de recherche en cours ou sur le point de démarrer, soit:

- reconstitution de l'étendue historique de variabilité de paysages forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec;

- évaluation des tendances récentes des écoservices forestiers;

- impacts socioécologiques de l'altération des forêts boréales mixtes;

- élaboration de cadres locaux de critères et indicateurs d'aménagement forestier durable;

- cartographie de zones d'intérêt autochtone;

- modélisation de scénarios d'aménagement forestier en vue d'en évaluer l'acceptabilité sociale.

Il dirige aussi deux étudiants à la maîtrise, soit Mario Larouche (co-direction avec Daniel Kneeshaw à l'UQAM) et Roxane Germain (UQAT).

Hugo sur le terrain dans le Nord québécois

Hugo Asselin a d'abord obtenu un baccalauréat en biologie de l'Université de Sherbrooke (spécialisation écologie), puis une maîtrise en sciences biologiques de l'Université de Montréal sous la direction de Marie-Josée Fortin et Yves Bergeron. En 2005, il a complété un doctorat en biologie à l'Université Laval, sous la direction de Serge Payette (Centre d'études nordiques). Natif de Rouyn-Noranda, Hugo est retourné à ses terres natales en 2005 pour devenir chercheur postdoctoral au CEF avec Yves Bergeron à l'UQAT. Son projet sur la « Dynamique spatio-temporelle de l'ouverture du paysage causée par les feux sur les affleurements rocheux de la forêt boréale » a été publié dans la revue Landscape Ecology en 2006.

En plus d'être un jeune chercheur actif qui possède déjà une quinzaine de publications dans des revues avec comité de lecture, Hugo est reconnu pour sa grande implication dans de nombreux comités, tables de concertation, conseils d'administration, associations étudiantes et comités organisateurs de congrès. Aussi, on doit reconnaître que Hugo possède un esprit d'analyse très critique et une soif de connaître insatiable! Qui n'a pas été ébranlé par une de ses questions lors d'une présentation orale? Bref, un chercheur complet, mais surtout une personne ouverte, attachante, dynamique et qui sait prendre sa place!

Le CEF souhaite féliciter Hugo pour sa nomination à titre de professeur à l'UQAT. Qui sait si la prochaine annonce ne sera pas sa nomination à titre de membre associé du CEF? Bonne chance Hugo dans tous tes projets!

11 janvier 2008

Le CEF est fier d'accueillir 5 nouveaux chercheurs réguliers!

Texte par Mélanie Desrochers

Les membres du CEF sont heureux de souhaiter la bienvenue à 5 nouveaux chercheurs réguliers:

- Brian McGill (McGill). Brian est professeur adjoint au Département de biologie de l'Université McGill depuis 2005. Son principal champs d'intérêt est la macroécologie (large scale ecology). Il s'intéresse particulièrement à ce qui contrôle la distribution géographique et l'abondance des espèces.

- Frédéric Raulier (Laval) Frédéric est professeur adjoint au Département des sciences du bois et de la forêt, Faculté de foresterie et de géomatique. En termes de recherche, il étudie notamment l'impact des changements climatiques sur la productivité de la forêt boréale québécoise. Ses autres champs de recherche comprennent: prise en compte des facteurs d'incertitude dans le calcul de possibilité forestière (échantillonnage, succession forestière, perturbations), Interaction entre l'aménagement et la dynamique forestière au niveau du peuplement et du paysage et effet de levier économique des coupes partielles sur le calcul de possibilité.

Brian McGill

Frédéric Raulier

Sébastien Roy

Eliot McIntire

Steve Cumming

- Sébastien Roy (Sherbrooke) Sébastien est professeur adjoint au Département de biologie. Ses recherches portent sur ma l'étude de l'impact de l'actvité humaine sur Frankia sp. En particulier, il s'intéresse à l'effet du stress anthropogénique (hydrocarbures aliphatiques et aromatiques) sur la symbiose actinorhizienne entre Frankia sp. et les aulnes (Alnus spp.). Ces connaissances serviront, parallèlement, à développer des applications en biorémédiation.

- Eliot McIntire (Laval) Eliot est professeur adjoint au Département des sciences du bois et de la forêt, Faculté de foresterie et de géomatique depuis 2007. Il s'intéresse particulièrement aux interactions entre la faune (ex. les cerfs de virginie, les wapitis, et les oiseaux forestiers), la conservation et l'aménagement des terres au Québec et aux États-Unis; à la dynamique de la croissance des arbres face aux changements climatiques; aux projets sur la modélisation des espèces menacées ou d'intérêt pour la conservation (ex. les papillons, les loups, et les oiseaux prédateurs) et les perturbations naturelles et la régénération naturelle des arbres. Il est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en Biologie de la Conservation.

- Steve Cumming (Laval) Steve est professeur adjoint au Département des sciences du bois et de la forêt, Faculté de foresterie et de géomatique depuis 2006. Ses champs d'intérêt comprennent: modèles de dynamique spatiale, dynamique des peuplements, regimes de perturbations naturelles, modélisation statistique en écologie, relation foresterie/habitat, etc. Il est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en analyse quantitative des paysages.

Félicitations et beaucoup de succès dans vos défis à venir!

9 janvier 2008

Nouveaux diplômés en pathologie forestière au CEF

Texte par Louis Bernier

Deux membres de l’équipe de Louis Bernier ont complété avec succès leurs études avant la fin de l’année 2007. Marie-Ève Beaulieu a déposé un mémoire de maîtrise intitulé «Caractérisation moléculaire des champignons ophiostomatoïdes associés à quatre espèces de scolytes de l’écorce colonisant l’épinette blanche au Québec et phylogénie multigénique d’une nouvelle espèce de Leptographium». Marie-Ève est présentement professionnelle de recherche dans l’équipe du Dr Nicole Benhamou (Université Laval) où elle s’occupe d’un projet en lutte biologique contre les ravageurs des cultures en serres.

Pour sa part, Guillaume Bouvet a soutenu sa thèse de doctorat, intitulée «Caractérisation et impacts des transposons à ADN chez Ophiostoma ulmi et O. novo-ulmi, agents de la maladie hollandaise de l’orme . Les membres du jury incluaient, outre le directeur de recherche, les Drs Volker Jacobi (co-directeur, Université Laval), François Belzile (Université Laval), Roger Levesque (Université Laval) et Ken Dewar (Université McGill). Guillaume s’est depuis «transposé» à Montréal pour y entreprendre un stage postdoctoral en génomique des champignons à l’Institut de recherche en immunologie et cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal, sous la direction des Drs Martine Raymond et Sébastien Lemieux.

Tous les membres du CEF félicitent les nouveaux diplômés et leur souhaite beaucoup de succès dans leur carrière!

21 décembre 2007

Voeux de Noël du Directeur du CEF

Texte par Christian Messier

Cher(e)s membres du CEF, avec l’année 2007 qui nous glisse lentement entre les doigts et au moment ou une épaisse couche de neige recouvre le sol de nos forêts, j’aimerais vous souhaiter à toutes et à tous un merveilleux temps des fêtes.

Après un peu plus d’une année, on peut maintenant affirmer haut et fort que le CEF existe et qu’il est fonctionnel. Nous apprenons tous à travailler ensemble entre les 4 pôles du centre (cela n’inclut pas le pôle nord, mais cela ne devrait pas tarder!!), les 51 chercheurs réguliers, les quelques 300 étudiants gradués et chercheurs post-doctoraux, les 11 PDRs (professionnels de recherche du CEF), les nombreux assistants de recherche et techniciens et notre vingtaine de membres associés. Pour les plus perspicaces, vous avez remarquez que je n’ai pas écrit 46 chercheurs réguliers, mais bien 51 chercheurs réguliers! Ceci s’explique par le fait que nous avons accueilli depuis peu (quelques semaines), 5 nouveaux chercheurs réguliers : Brian McGill (McGill), Frédéric Raulier (Laval), Sébastien Roy (Sherbrooke), Eliot McIntire (Laval), Steve Cumming (Laval). Bienvenue aux « petits » nouveaux!

Pour l’année 2008, nous avons des objectifs très ambitieux. Nous voulons continuer à offrir les meilleurs services aux chercheurs et étudiants du CEF via nos 11 PDRs. Pour ce faire, nous allons faire un sondage en début janvier pour avoir VOS réactions, commentaires et idées concernant le fonctionnement du CEF et des services que nous offrons. Ce sondage sera OBLIGATOIRE pour tous.

Nous allons aussi continuer à améliorer notre site WEB pour le rendre plus intéressant et fonctionnel. Le site web du CEF est notre outil de communication et d’échange le plus important et je vous invite tous à l’utiliser et à l’améliorer. Si vous avez des idées et commentaires, n’hésitez pas à contacter les membres de l’exécutif du CEF (Louis Imbeau à l’UQAT, Bill Shipley à Sherbrooke, Line Lapointe à Laval, Lael Parrot à l’UdeM et Christian Messier à l’UQAM) et/ou les PDRs.

Je termine en vous remerciant toutes et tous pour votre implication dans le CEF et en remerciant particulièrement les 11 PDRs du CEF (Mélanie Desrochers, Pierre Racine, Marc Mazerolle, André Gagné, Daniel Lessieur, Bill Parsons, Juan Posada, Stéphane Daigle, Sophie Brugerolle, Mike Papaik et Luc Lauzon) pour leur excellent travail et leur dévouement.

Au plaisir de vous revoir en 2008!

4 décembre 2007

Deux pays Une forêt calcule le Human Footprint

Texte par Mélanie Desrochers

Les 14 au 16 novembre derniers, j'ai eu le plaisir de représenter le CEF au Colloque "Traverser les frontières et relier les paysages", organisé par Deux pays une forêt ![]() , un organisme qui vise la conservation de l'écorégion des Appalaches nordiques et de l'Acadie. Cette écorégion couvre 33 millions d'hectares et comprend des forêts qui s'étendent sur la partie la plus à l'est de l'Amérique du Nord.

, un organisme qui vise la conservation de l'écorégion des Appalaches nordiques et de l'Acadie. Cette écorégion couvre 33 millions d'hectares et comprend des forêts qui s'étendent sur la partie la plus à l'est de l'Amérique du Nord.

Lors de cet événement, près de 120 personnes ont échangé sur les avenues de conservation entre les territoires du Maine, New Hamsphire, Vermont, New York, Nouvelle-Écosse, Île-de-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick et Québec. Plusieurs conférences présentaient les dernières recherches de pointe en terme d'écologie du paysage et un site web rempli de ressources cartographiques a été lancé.

L'Atlas de conservation

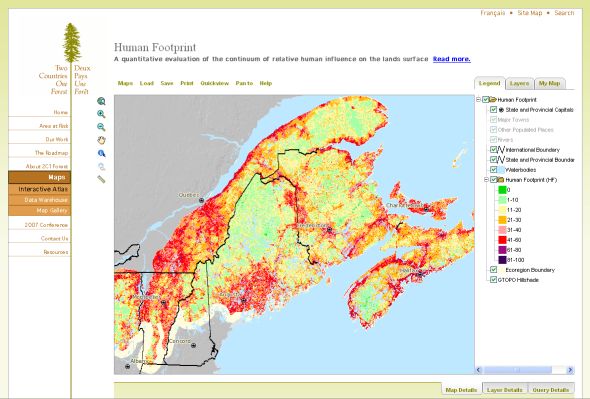

Human Footprint

Le plus récent projet de recherche encadré par l'équipe scientifique du 2C1F (Two Countries One Forest) et ses partenaires ![]() vise à cartographier l'empreinte écologique humaine. En fait, le "Human Footprint" se veut une évaluation quantitative du continuum de l'influence humaine relative sur le territoire. Il permet de voir quels sont les espaces encore intacts sur lesquels les efforts de conservation devraient être concentrés, ainsi que les territoires à risque où les actions de conservation devraient être priorisées.

vise à cartographier l'empreinte écologique humaine. En fait, le "Human Footprint" se veut une évaluation quantitative du continuum de l'influence humaine relative sur le territoire. Il permet de voir quels sont les espaces encore intacts sur lesquels les efforts de conservation devraient être concentrés, ainsi que les territoires à risque où les actions de conservation devraient être priorisées.

Les membres du CEF seront intéressés d'apprendre que les bailleurs de fonds du 2C1F sont très intéressés avec le potentiel de conservation de la Péninsule gaspésienne et cherchent des partenaires scientifiques afin de compléter des recherches dans cette partie fondamentale de l'écotégion. En effet, il est connu que bon nombre d'espèces animales viennent de la Gaspésie pour ensuite migrer vers le Maine et le Nouveau-Brunswick. C'est en ce sens que le directeur général de 2C1F a rencontré le CEF pour échanger sur d'éventuels partenariats de recherche. Lors de cette rencontre, Lael Parrott, Christian Messier et Mélanie Desrochers ont présenté le CEF et les intérêts de recherche du centre et ont témoigné de l'intérêt pour le CEF de diffuser ses connaissances au projet. Peut-être un éventuel partenariat? À suivre...

28 Septembre 2007

La gestion des publications des membres sur le site web du CEF

Texte par Pierre Racine