Le blogue du CEF

Textes d’avis scientifique, d'opinion ou de vulgarisation par les membres du CEF. Notez que les avis, opinions et idées qui apparaissent sont ceux et celles des auteurs et autrices de ce blogue. Ces propos ne reflètent pas nécessairement la position de tous les membres du CEF.

24 mai 2019

Découvrir la biodiversité du sol forestier au CPE!

Texte et photos de Tanya Handa

La chercheure et membre du CEF Tanya Handa et son équipe de stagiaires ainsi que certains anciens étudiant.e.s gradué.e.s ont conçu et animé une série d'ateliers sur la faune du sol forestier ce printemps. Suite à l'atelier que le labo Handa a offert à l'école primaire Montarville le 8 mai 2019 à trois classes de 6e année en collaboration avec Virginie Bachand-Lavallée de la Fondation du Mont-Saint-Bruno, l'équipe a relevé le défi d'adapter et d'offrir les ateliers découvertes pour les enfants de 4-5 ans du CPE de l'UQAM le 23 mai 2019. Ce fut un franc succès où les enfants ont pu observer et manipuler les arthropodes, se familiariser avec les différents phénotypes ainsi que les différentes interactions qui existent dans le sol et lors du processus de décomposition de la matière morte! Les enfants ont même inventé et dessiné leurs propres invertébrés avec une imagination sans fin. Bravo à Justine Floret, Éléonore Dansereau Macias-Valadez, Essivi Gagnon Koudji, Laurent Rousseau et Laura Raymond-Léonard qui ont prêté main forte pour assurer ces activités de vulgarisation scientifique.

8 janvier 2019

Etude de la biodiversité des Lasiosphaeriaceae du sol et des excréments d’herbivores du Québec

Texte et photo de Philippe Silar ![]() , Professeur de l’Université Denis Diderot, Paris – France, membre du Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain, en CRCT à L’Université Laval, Québec

, Professeur de l’Université Denis Diderot, Paris – France, membre du Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain, en CRCT à L’Université Laval, Québec

Au cours de mon congé sabbatique de quatre mois, je me propose de mieux cerner la diversité des Lasiosphaeriaceae du Québec en isolant à partir d’échantillons de sols, de débris végétaux et d’excréments d’herbivores de nouvelles souches. Actuellement la diversité et les rôles écologiques des Lasiosphaeriaceae sont mal connus. Ces champignons inoffensifs sont pourtant très fréquents dans les sols. Par exemple, j’ai isolé de nombreuses souches, incluant probablement des espèces nouvelles pour la science, à partir de quasiment tous les échantillons que j’ai examinés!

Dans les écosystèmes terrestres, en particulier dans les écosystèmes forestiers, une large fraction de la biomasse végétale ligno-cellulosique est recyclée en CO2 par les champignons filamenteux. Même si elle est préalablement ingérée par des herbivores, la plus grande partie du carbone se retrouve dans leurs excréments. Ceux-ci vont être colonisés par un cortège spécifique de champignons qui va terminer de digérer la lignocellulose. Dans tous les cas, l’action de digestion de la biomasse végétale conduit à la production d’acides humiques qui participent à la rétention dans les sols des sels minéraux et de l’eau, assurant ainsi leur santé. La pousse des plantes n’est donc pas seulement favorisée par leurs symbiotes mycorhiziens mais aussi par les champignons de la litière et des excréments. Si les macromycètes saprotrophes sont bien connus et sujets de nombreuses études sur leur capacité à dégrader la biomasse, ce n’est pas le cas du cortège des micromycètes qui colonisent les sols et les excréments. C’est le cas par exemple des espèces appartenant à la famille des Lasiosphaeriaceae. Pourtant, certaines espèces se révèlent être de bons modèles pour analyser les modalités de dégradation de la biomasse, comme Podospora anserina, un champignon coprophile, facile d’utilisation au laboratoire et dont le génome contient de nombreux gènes codant des enzymes de dégradation de la cellulose et de la lignine.

Quelques espèces de Lasiosphaeriaceae:

Podospora anserina sur cure-dent

Podospora fimiseda sur copeaux

Zopfiella tetraspora sur foin.jpg

Les Lasiosphaeriaceae ont longtemps été négligés en comparaison de leurs cousins proches appartenant aux familles des Sordariaceae (famille contenant les champignons modèles Neurospora et Sordaria) et des Chaetomiaceae (contenant de nombreux champignons d’intérêt industriels comme les Chaetomium, Myceliophthora ou Thielavia). Il est à noter que les Lasisophaeriaceae sont plus divers que les Sordariaceae et les Chaetomiaceae et qu’ils se répartissent en 4 clades dont le statut attend une révision taxonomique. Ces champignons commencent à voir un regain d’intérêt. En effet, des projets de séquences de leurs génomes ont été acceptés par le Joint Genome Institute (JGI) ![]() , dont les activités sont financées par le « US Department of Energy ». Le projet ambitieux

, dont les activités sont financées par le « US Department of Energy ». Le projet ambitieux ![]() , récemment accepté en juillet 2018 et auquel je participe directement en tant qu’investigateur principal auprès de P. Gladieux, responsable du projet, propose de séquencer les génomes des centaines de souches d’espèces différentes. Comme dans le cas de P. anserina, les génomes seront explorés pour la présence d’enzymes d’intérêt pour les industries forestières comme ceux impliqués dans la dégradation de la lignocellulose ou de molécules potentiellement toxiques (xénobiotiques polluants).

, récemment accepté en juillet 2018 et auquel je participe directement en tant qu’investigateur principal auprès de P. Gladieux, responsable du projet, propose de séquencer les génomes des centaines de souches d’espèces différentes. Comme dans le cas de P. anserina, les génomes seront explorés pour la présence d’enzymes d’intérêt pour les industries forestières comme ceux impliqués dans la dégradation de la lignocellulose ou de molécules potentiellement toxiques (xénobiotiques polluants).

Chambres humides

Des échantillons des sols et de débris végétaux provenant de diverses régions de Québec ont été incubés dans des chambres humides ou mis en culture sur boites de Petri. Des excréments d’herbivores ont été généreusement fourni par Steeve Côté, Julien Hénault Richard, Véronique Cloutier & André Desrochers. Ils ont aussi été incubés en chambres humides.

La découverte d’un caractère partagé par la grande majorité des espèces d’un des clades (le clade IV est caractérisé par la présence de structures micro-sclérotiques orangées facilement détectées à la loupe binoculaire) facilite leur isolement. Ce critère est utilisé pour les isoler à partir de sols et d’excréments. Pour les autres clades, l’identification se fait principalement à partir des fructifications (voir les photos d’espèces connues) qui sont détectées sur les excréments et les fragments végétaux en cours de dégradation. Plusieurs dizaines de souches candidates ont déjà été isolées après repiquage sur milieux appropriés. La campagne a donc été très fructueuse et mon congé sabbatique a atteint son but!

Quelques souches isolées à partir de sols de l’Université Laval

L’identification finale des souches ainsi isolées se fera à mon retour en France sur des critères morphologiques mais aussi via l’établissement de leur séquence code-barre (la région ITS située entre les gènes des ARN 18S et 28S).

Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des collègues du CEF qui ont rendu mon séjour agréable et productif, en particulier Louis Bernier pour son invitation à séjourner dans son laboratoire durant quatre mois.

5 octobre 2018

Goettingen award for Forest Ecosystem Research to Valentina Vitali

Texte et photos de Valentina Vitali

Dr. Valentina Vitali receives Goettingen award for Forest Ecosystem Research (Goettingen, Germany) at the FowiTa conference the 24th of September, in Göttingen. The environmental and forestry scientist Dr. Valentina Vitali receives the Goettingen Prize for Forest Ecosystem Research for her work on the potential of Douglas fir and silver fir as possible substitute tree species for spruce in the context of climate change in the Black Forest of Germany. The award for special achievements by junior researchers in forest ecosystem science includes prize money of 2.500€. Dr. Vitali completed her dissertation at the Chair of Silviculture of the University of Freiburg, where she was supervised by Prof. Dr. Jürgen Bauhus, in only three years. The results of her work were published in international scientific journals, such as Global Change Biology.

As part of her work, Dr. Vitali has investigated how three factors influence the growth of annual rings: drought stress, the composition of tree species and future climate changes, including changes in seasonal climates. For the Black Forest, she could show that not only Douglas fir, but also Silver fir is more resistant to drought stress and recovers faster than Norway spruce. Furthermore, Silver fir benefits from a mixture with the other two tree species in dry years, while mixed stands of Douglas fir and Norway spruce tend to have a negative impact on overall recovery. While Silver fir and Douglas fir benefit from milder winters and spring periods, Norway spruce does not. The scientist, who has recently taken up a postdoctoral position at the Université du Québec à Montréal in Canada, thus showed that, apart from the non-native Doughlas fir, which was originally imported from North America, Norway spruce exists as a native alternative for the coniferous woodland of the Black Forest in Germany, in order to counteract the loss of spruce during future climate changes."

Congratulations Valentina!

Valentina is currently doing a postdoc at UQAM under the direction of Christian Messier and Alain Paquette

8 mai 2018

Christian Messier invité d'honneur au 125e anniversaire de la Société Royale Forestière de Belgique en présence du Roi des Belges

Texte et photos Christian Messier

Le vendredi 4 mai dernier, j'ai été invité à titre de conférencier d'honneur dans le cadre du 125e anniversaire de la Société Royale Forestière de Belgique ![]() au Château de Lavaux-Sainte-Anne. Sa Majesté le Roi de Belgique a assisté aux festivités liées au 125e anniversaire. À cette occasion, le Roi et moi avons échangé, notamment lors de la visite guidée du domaine d'Ardenne de la Donation Royale

au Château de Lavaux-Sainte-Anne. Sa Majesté le Roi de Belgique a assisté aux festivités liées au 125e anniversaire. À cette occasion, le Roi et moi avons échangé, notamment lors de la visite guidée du domaine d'Ardenne de la Donation Royale ![]() et lors de la table ronde consacrée aux enjeux de la filière bois en Belgique. Sa Majesté le Roi a aussi été présent lors de ma conférence qui traitait sur la résilience des forêts face aux changements globaux: « La nouvelle foresterie face aux incertitudes et enjeux actuels et à venir. Exemples concrets venus du Canada ». C'était tout un honneur pour moi et je tiens à remercier les gens de la Société qui m'ont si bien reçus.

et lors de la table ronde consacrée aux enjeux de la filière bois en Belgique. Sa Majesté le Roi a aussi été présent lors de ma conférence qui traitait sur la résilience des forêts face aux changements globaux: « La nouvelle foresterie face aux incertitudes et enjeux actuels et à venir. Exemples concrets venus du Canada ». C'était tout un honneur pour moi et je tiens à remercier les gens de la Société qui m'ont si bien reçus.

31 mars 2017

Budget provincial 2017: Qu'en est-il pour les regroupements stratégiques?

Texte par Luc Lauzon

Dans cet extrait du budget Québec 2017, on nomme précisément les Regroupements stratégiques. Tout porte à croire que le FRQ ajustera à la baisse la réduction de 20% des budgets des centre imposées il y a trois ans. Serait-ce une bonne nouvelle?

180 M$ additionnels pour encourager la recherche et l’ innovation dans les établissements d’enseignement supérieur

Les Fonds de recherche du Québec jouent un rôle important dans l’écosystème québécois de la recherche, notamment en offrant un soutien financier aux étudiants et aux chercheurs. De par leur mission, ils favorisent également la synergie et les partenariats entre les différents domaines de recherche.

Ces fonds appuient un réseau universitaire dynamique grâce à des établissements offrant un enseignement de qualité et réalisant des projets de recherche qui répondent aux normes internationales les plus élevées. Par son appui aux universités, le gouvernement accorde une grande importance à la recherche fondamentale et appliquée, particulièrement dans les secteurs de pointe.

Afin de réaffirmer le caractère stratégique des Fonds de recherche du Québec pour le milieu de la recherche, le Plan économique du Québec prévoit une augmentation de leur financement de 180 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

- Cette nouvelle enveloppe représente une hausse du financement des Fonds de recherche du Québec de plus de 20% par rapport à leur financement actuel.

- Ce sont donc plus de 1 milliard de dollars qui seront disponibles pour le financement des Fonds de recherche du Québec pour les cinq prochaines années.

La bonification permettra de soutenir la recherche chez les jeunes en offrant notamment davantage de bourses aux étudiants et aux chercheurs de la relève. Elle bénéficiera également aux universités en offrant plus de financement aux chercheurs et aux regroupements de chercheurs. C’est notamment par le développement de nouvelles connaissances et la proposition de solutions innovantes que le Québec répondra aux grands défis sociétaux.

De plus, cette bonification du financement permettra aux Fonds de recherche de soutenir plus de projets présentant un potentiel de commercialisation, notamment en ciblant ceux dont les applications industrielles sont les plus probables. Les projets impliquant des partenaires privés seront aussi favorisés.

Accroître la compétitivité des regroupements de chercheurs

Les regroupements de chercheurs permettent de rassembler des masses critiques de chercheurs ayant des expertises complémentaires autour de thèmes prioritaires. Ils constituent également des milieux de formation exceptionnels pour les nouveaux talents en recherche, y compris les jeunes chercheurs.

Afin d’accroître la compétitivité des regroupements et de favoriser l’obtention d’une plus grande part du financement aux concours du gouvernement fédéral, le Plan économique du Québec prévoit leur consacrer des sommes additionnelles par l’ intermédiaire des Fonds de recherche du Québec.

Ces sommes permettront notamment de bonifier l’écosystème d’innovation en stimulant:

- l’ établissement de collaborations et de partenariats internationaux;

- la découverte et la compétitivité scientifique du Québec sur les scènes nationale et internationale;

- les collaborations intermilieux, notamment entre les chercheurs universitaires et collégiaux;

- le transfert de connaissances et l’établissement de partenariats avec les milieux public et privé, constituant des utilisateurs potentiels des résultats de recherche.

13 septembre 2016

Les statistiques au moment de la rédaction

Texte par Jérémie Alluard

(Ce texte est aussi présent dans la section CEF-Référence / Statistique ![]() )

)

Jérémie Alluard, professionnel statisticien

Pour grand nombre d’entre vous, rédiger ou publier un rapport de recherche nécessite d’interpréter et rapporter des statistiques. Seulement, malgré quelques cours, plusieurs considèrent toujours les statistiques comme un mal nécessaire. De plus, les cours souvent théoriques abordent rarement les règles à suivre relativement aux aspects statistiques d’une publication scientifique. Pourtant, les chercheurs doivent se montrer prudents, et même pointilleux, tant dans la formulation de leurs hypothèses que dans l’analyse ou l’interprétation de leurs résultats. Ce texte vise à présenter certaines « normes » de publication qui devraient être considérées lorsqu’une analyse statistique est intégrée à votre rapport de recherche. Que ce soit dans la méthodologie, la communication des résultats ou la section discussion, il existe une certaine éthique scientifique à respecter afin d’assurer la qualité de vos recherches.

Les objectifs

Il est important de spécifier les objectifs et, lorsque pertinent, les hypothèses scientifiques. Cette section vient souvent à la fin de l’introduction. Des objectifs clairs permettent de bien orienter l’analyse statistique et de tester des hypothèses scientifiques.

La méthodologie

Cette section constitue le noyau central du rapport de recherche. C’est dans celle-ci que l’on explique en détail les principaux éléments de sa recherche, les étapes de sa réalisation, ainsi que l’approche utilisée pour valider ses hypothèses. La reproductibilité des expériences ou de l’échantillonnage est une des clés de voûte de la science. Elle assure l’objectivité de vos conclusions. La recherche scientifique est fondée sur la possibilité de vérifier, de valider ce qu’ont entrepris les chercheurs, de mettre à l’épreuve leurs hypothèses, leurs protocoles et leurs analyses. Les chercheurs doivent donc décrire avec transparence et rigueur leur approche méthodologique, d’autant plus si celle-ci diffère des approches communément reconnues.

Dispositif expérimental ou plan d’échantillonnage

Il est tout d’abord essentiel de fournir aux lecteurs une description complète et concise de son dispositif expérimental ou de son plan échantillonnage dans le cas d’une étude observationnelle. Vous devez identifier les limites de votre étude, sa portée, afin d’éviter que vos résultats soient généralisés à d’autres sujets. Le chercheur doit se mettre à la place des lecteurs de sorte qu'un autre chercheur, face aux mêmes conditions, prenne les mêmes décisions.

Onofri et al (2009) suggèrent de considérer les questions suivantes:

- Les unités expérimentales sont-elles clairement définies?

- Les situations de pseudoréplication (mesures prises dans une même unité expérimentale ou de sondage traitées comme si elles étaient indépendantes) sont-elles bien identifiées?

- Est-ce que l'expérience est répétée de façon indépendante dans l'espace ou le temps?

- La randomisation a-t-elle été appliquée correctement?

- Les témoins ont-ils été pris en compte de manière appropriée?

L’analyse statistique

Le dispositif expérimental et l’analyse statistique sont étroitement liés. C’est le dispositif expérimental qui oriente l’analyse. Les décisions prises lors de la phase de conception du dispositif expérimental doivent être prises en compte dans le choix des méthodes statistiques. Dans cette section, vous devrez décrire suffisamment les méthodes statistiques utilisées pour permettre à un lecteur averti ayant accès aux données d’origine de vérifier vos résultats. La reproductibilité des résultats est une garantie d’honnêteté scientifique. Si plusieurs méthodes ont été utilisées, il faut les divulguer pour que les lecteurs puissent établir leurs propres jugements. Si vous avez des références (manuel, article…) ayant un dispositif expérimental ou une analyse statistique similaire à la vôtre, citez-les. Cela donnera plus de crédibilité à votre analyse.

Encore ici, Onfri et al. (2009) amènent les points suivants:

- Est-ce que l’analyse reflète bien la structure des traitements et les relations entre les facteurs?

- Les facteurs de blocage sont-ils pris en compte par le modèle?

- Est-ce que les mesures répétées ont été prises sur des unités indépendantes? Si non, est-ce que le modèle prend en compte l’autocorrélation des mesures?

Il est également important de préciser le logiciel ainsi que la version qui a été utilisée pour réaliser cette analyse.

Présentation des résultats

Le but de cette section est d’orienter l’attention du lecteur vers les principaux résultats obtenus sans les interpréter. Ceux-ci seront discutés dans la section suivante de votre rapport (section « Discussion »). La présentation des résultats doit être brève, explicite et non redondante. Précision statistique ne rime pas nécessairement avec complexité. Soyez donc complet et concis. Avant de présenter les résultats des tests statistiques, il est impératif de rapporter des statistiques descriptives. En d’autres termes, il est important de donner de l’information sur les paramètres d’intérêt à l’aide de moyennes, de pourcentages, de coefficients de corrélation. Il est aussi important de préciser l’effectif. Pour des raisons de clarté et d’économie, il est recommandé d’intégrer à l’analyse des tableaux ou des graphiques. Attention toutefois à ne pas être redondant. On ne devrait pas répéter dans le texte, les valeurs qui sont déjà présentées dans les figures et tableaux. Chaque estimation (dans le texte, les tableaux et graphiques) doit être suivie d'une mesure de variabilité. Utilisez l’écart-type si vous souhaitez exprimer la variabilité d'une série d’observations par rapport à la moyenne. Utilisez l’erreur-type si vous souhaitez exprimer la précision d’une estimation.

Viennent ensuite les résultats des analyses principales. Pour chacune d’elle:

- Bien identifier l’hypothèse à laquelle réfère chaque analyse.

- Rapporter l’ensemble des résultats importants y compris ceux qui vont à l’encontre des hypothèses.

- Rapporter les valeurs p exactes en plus des statistiques (t, F, z, khi²). Laissez les lecteurs porter leur propre jugement sur le degré de signification de vos résultats.

- Ne pas présenter uniquement des valeurs p! En reportant uniquement celle-ci, vous perdez de l’information quantitative sur le niveau moyen de performance d’un traitement et sur la variabilité des résultats individuellement. Les lecteurs peuvent s’intéresser à l’impact d’un traitement en particulier plutôt que la comparaison avec un autre traitement.

- Quantifier et présenter les résultats avec des indicateurs statistiques appropriés comme les intervalles de confiance qui permettent de mesurer « l’incertitude de vos résultats ».

Discussion

On évite ici de répéter les résultats. C’est dans cette partie que l’on doit faire état de la fidélité et de la validité des instruments de mesure et du degré de validité des résultats qui en découlent. Les lecteurs doivent être informés, avec suffisamment de détails, des faiblesses et des points forts de l'étude pour former une impression claire et précise de la fiabilité des données, ainsi que les menaces qui pèsent sur la validité des résultats et interprétations. Si vous avez rencontré des difficultés durant la collecte ou l’analyse, il faut en rendre compte et expliquer comment on aurait pu modifier le plan de recherche ou les instruments pour obtenir des résultats plus fiables et éviter que l’on ne répète vos éventuelles erreurs. Dans cette section, on procède également à la comparaison des résultats de sa recherche avec ceux de la littérature. Il faut insister sur les convergences et les différences entre ces études et la vôtre. De manière générale, il faut faire ressortir la signification des résultats au sein de la problématique, c’est-à-dire montrer en quoi ces résultats modifient la manière de poser les problèmes ou de conceptualiser la question. Il faut analyser les implications théoriques ou pratiques de la recherche. N’oubliez surtout pas que le degré de signification statistique n’est pas un gage de l’importance écologique d’un phénomène.

Sommes toutes, les statistiques doivent être gérées et présentées de façon méthodique et professionnelle. N'hésitez pas à me contacter pour toute aide, je suis à votre service! - Jérémie Alluard

Références

A. Onofri et al. (2009). Currential statistical issues in Weed Research, (50), p.6

B. Murray K. Clayton (2007). Advances in Physiol Edu, (31): p.302-304

C. Douglas Curran-Everett and Dale J. Benos (2007). Advances in Physiol Edu, (31): p.295-298

D. Bailar JC et Mosteller F (1988). Annals of internal medicine (108), p.266-273

4 septembre 2015

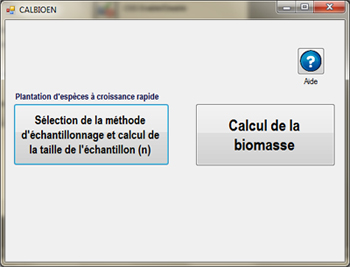

CALBIOEN: une application pour estimer la biomasse d’une plantation

Une application a récemment été développée afin d’estimer la biomasse d’une plantation d’espèces à croissance rapide à des fins énergétiques. L’application CALBIOEN a été développée par Carlo Lupi, Mildred Deldago, Laurent Lemay et Guy R. Larocque, chercheur au Service canadien des forêts. Elle est facile d’utilisation et elle est disponible gratuitement. L’application peut également être utilisée pour calculer la biomasse d’un terrain en friche.

Avec l’application CALBIOEN, vous pouvez:

- calculer la taille de l’échantillon (n) requise pour une estimation précise de la biomasse dans une plantation selon le degré de précision désiré;

- calculer la biomasse dans une plantation;

- calculer la biomasse d’espèces ligneuses de petit diamètre dans un terrain en friche;

- calculer la surface d’un terrain, via GPS ou d’autres coordonnées.

Vous pouvez télécharger cette application à partir de cette page ![]() et l’installer sur votre ordinateur. Les fichiers nécessaires à son fonctionnement n’utilisent que 7 Mo d’espace. Le fichier « Lisez-moi.pdf » vous guidera sur la façon d’installer l’application sur votre ordinateur. Par la suite, le guide de l’usager vous présentera les explications sur le fonctionnement de l’application.

et l’installer sur votre ordinateur. Les fichiers nécessaires à son fonctionnement n’utilisent que 7 Mo d’espace. Le fichier « Lisez-moi.pdf » vous guidera sur la façon d’installer l’application sur votre ordinateur. Par la suite, le guide de l’usager vous présentera les explications sur le fonctionnement de l’application.

Pour toutes questions concernant cette application ou son utilisation, contactez:

Guy R. Larocque, ing.f., Ph.D.

Chercheur scientifique en modélisation et productivité forestière

Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts

Tél: 418-648-5791

Courriel: Guy.Larocque@nrcan.gc.ca

21 juillet 2015

Une forêt plus grande que nature

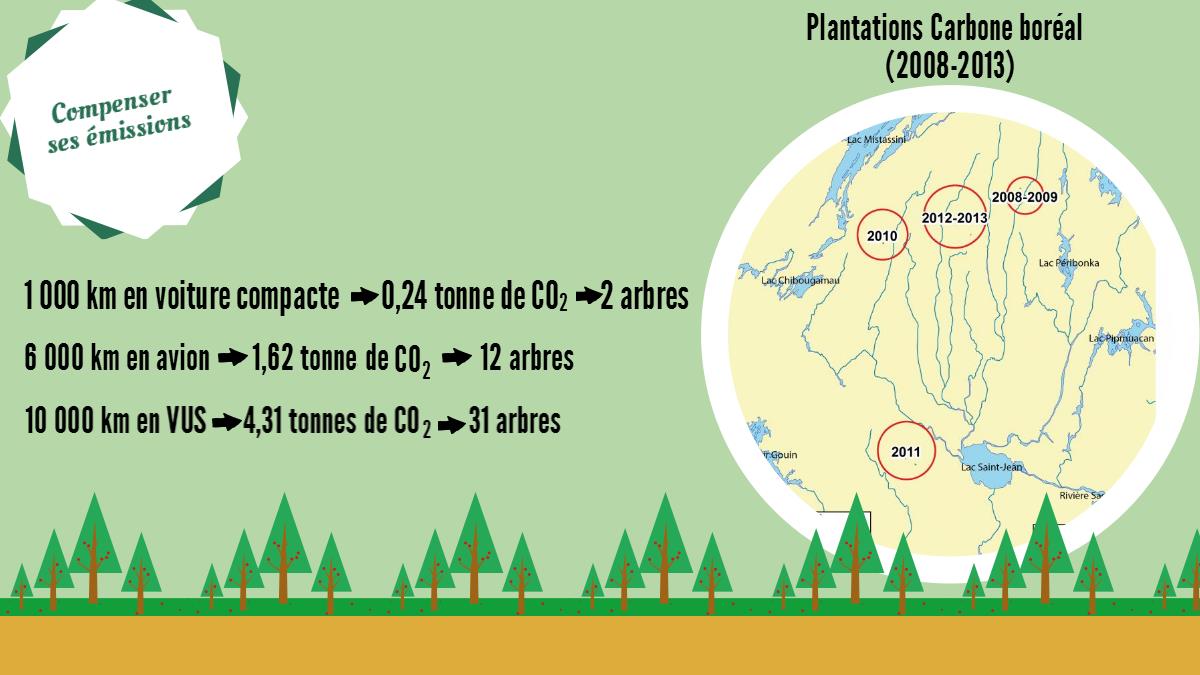

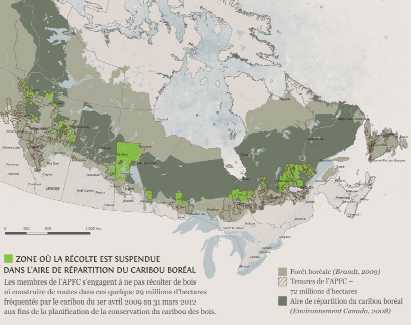

Texte par Louis-Philippe Bourdeau et images par Carbone boréal

Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir interviewé des membres du CEF. Voici le quatrième de cinq articles mettant en vedette un projet de Jean-François Boucher.

Depuis 2008, plus de 850 000 arbres ont été plantés sur des terrains dénudés boréaux du Québec par l’équipe de Carbone boréal. Ci-dessus, un planteur est à l’œuvre dans l’un des secteurs expérimentaux.

La forêt boréale canadienne émet plus de gaz carbonique qu’elle ne peut en absorber. Des chercheurs québécois veulent agrandir sa superficie pour l’aider à mieux respirer… un arbre à la fois.

Chaque année une équipe de chercheurs et d’étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) supervise l’un des plus grands laboratoires extérieurs au monde: la forêt boréale canadienne. En six ans, ils y ont planté environ 850 000 arbres dans quatre lieux d’expérimentations protégés de l’exploitation forestière. Leur objectif? Augmenter la superficie de la forêt pour l’aider à absorber davantage de gaz carbonique (CO2) et ainsi lutter contre les changements climatiques.

«Notre travail c’est de créer des forêts là où il n’y en a pas», résume Jean-François Boucher, membre régulier du Centre d’étude de la forêt et spécialiste de la gestion du carbone forestier à l’UQAC. Grâce au mécanisme de photosynthèse, le gaz à effet de serre (GES) est piégé dans la biomasse de ces nouvelles plantations ce qui l’empêche de retourner dans l’atmosphère.

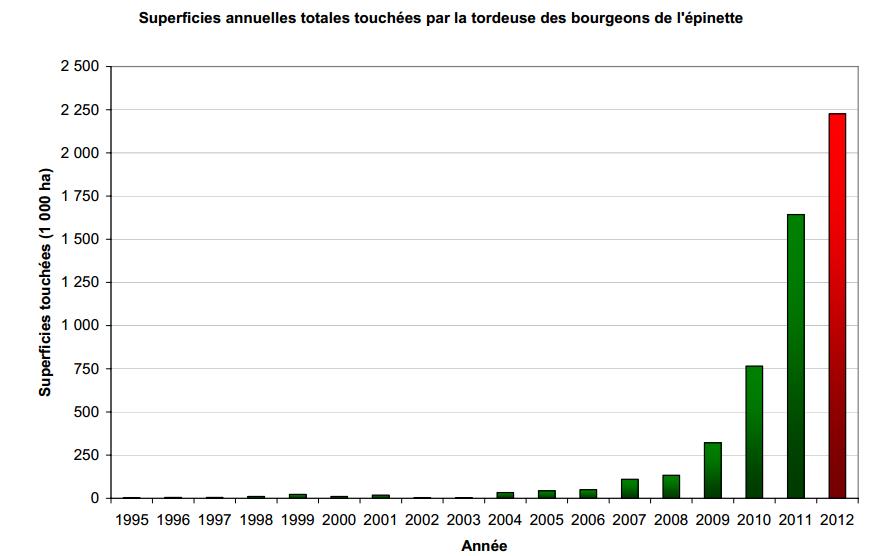

Dans la dernière décennie, les ravages de l’épidémie de denctroctone du pin dans l’ouest du pays combinés à ceux de la tordeuse des bourgeons de l’épinette au Québec et aux feux de forêts plus fréquents ont ébranlé l’un des principaux poumons de la planète. La quantité de CO2 émise annuellement par la forêt est désormais plus importante que celle absorbée. Pour M. Boucher, ce débalancement est une raison de plus d’agir. «La forêt doit faire mieux que ce qu'elle pourrait faire d'elle-même naturellement», croit-il.

Pour y arriver, le chercheur de l’UQAC s’est intéressé à une étendue de 1,6 million d’hectares de terrains boréaux naturellement dénudés, environ trois fois la taille de l’Île-du-Prince-Édouard. Dispersées sur le territoire québécois jusqu’à la limite nordique du 51e parallèle, ces zones sont jugées improductives à l’exploitation forestière.

Couverts de lichen et de quelques arbres, ces espaces ont une allure inhospitalière. Leur boisement est pourtant une solution efficace et économique afin de créer de nouveaux puits de carbone, des réservoirs naturels de GES, assure le chercheur. «Il y a très peu de conflits entourant l’utilisation de ces terres. Ce ne sont pas des terres arables et elles sont souvent déjà accessibles par les chemins forestiers actuels», explique-t-il.

L’an dernier, une étude dirigée par son collègue François Hébert a confirmé que ces terrains étaient bel et bien viables à la plantation d’arbres. «Est-ce que ça pousse? ”Oui ça pousse!” Est-ce que ça survit? ”Oui, ça survit!” Le taux de survie est comparable à n’importe quelle autre plantation, mais la croissance est moins rapide», note M. Boucher. Pour en arriver à ce constat, les chercheurs ont analysé pendant une décennie la croissance de 18 lots d’épinettes noires dans six secteurs de terrains dénudés boréaux situés au centre de la province.

En 2007, le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) avait d’ailleurs conseillé d’augmenter les superficies forestières pour lutter contre les changements climatiques. Cinq ans plus tard, l’équipe de l’UQAC a donc modélisé par ordinateur un scénario dans lequel le quart des terrains dénudés boréaux du Québec seraient boisés sur une période de 20 ou 50 ans.

Sur papier, les résultats sont prometteurs, mais exigeront beaucoup de patience. Dans le meilleur des cas, après 45 ans, ces nouvelles forêts permettraient d’absorber 8% des émissions de CO2 de l’industrie québécoise si celles-ci demeurent stables.

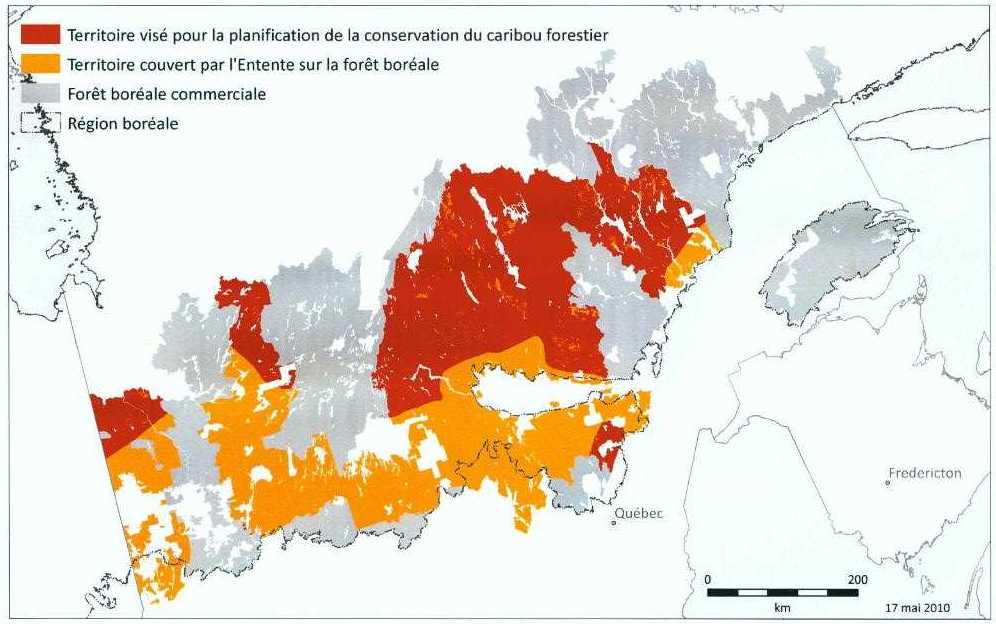

Carte et données fournies par Carbone boréal

Faire d’une pierre, trois coups

Pour financer ces recherches, Jean-François Boucher et son collègue Claude Villeneuve, directeur de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC ![]() , ont uni leurs forces pour mettre sur pied le projet Carbone boréal

, ont uni leurs forces pour mettre sur pied le projet Carbone boréal ![]() . «On s’est dit qu’il fallait faire contribuer le public. En établissant ce projet original, ça donnait aussi un laboratoire naturel extraordinaire pour nous et les générations futures», raconte M. Boucher.

. «On s’est dit qu’il fallait faire contribuer le public. En établissant ce projet original, ça donnait aussi un laboratoire naturel extraordinaire pour nous et les générations futures», raconte M. Boucher.

Le concept est simple. Depuis 2008, le public ou les entreprises peuvent calculer la quantité de CO2 émise par leurs activités. L’achat de «crédits de carbone» permet ensuite de compenser ces émissions par la plantation d’arbres, principalement en terrain dénudé. L’argent recueilli, près de 1.5 million de dollars jusqu’à présent, sert au financement des recherches et à la création de nouveaux puits de carbone.

Avec le succès populaire du projet, les recherches de l’équipe de l’UQAC ont pris une nouvelle orientation. L’objectif est maintenant d’évaluer si le boisement peut devenir une solution économique durable pour des investisseurs potentiels. Les premières études sont déjà entamées. «On veut améliorer et optimiser les rendements de ces terres afin qu’un investisseur puisse avoir un retour sur investissement le plus rapidement possible », explique-t-il.

En variant les essences d’arbres, la période de plantation et la zone de production, une entreprise pourra idéalement compenser ses émissions de GES en dix ans, espère M. Boucher. Celle-ci pourra ensuite vendre les crédits qu’elle génère à d’autres entreprises plus polluantes. Qui a dit que l’argent ne poussait pas dans les arbres?

16 juin 2015

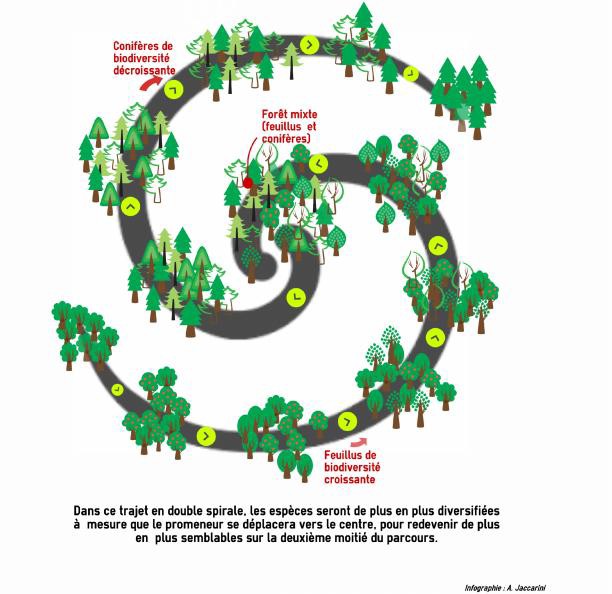

Valoriser la biodiversité en plein cœur de la ville

Texte et images par Anouk Jaccarini

Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir interviewé des membres du CEF. Voici le troisième de cinq articles mettant en vedette un projet d'Alain Paquette.

Fig. 1 Services écosystémiques de l’arbre

Depuis 2008, plus de la moitié des humains vivent dans les villes, et celles-ci empiètent de plus en plus sur les milieux naturels. Bien sûr, il faut protéger et restaurer ces milieux, mais on peut aussi intégrer la biodiversité dans le développement urbain en mettant en valeur les écosystèmes modifiés par l’homme.

La ville: un réseau d’habitats

Le promeneur qui arpente les rues de Montréal, s’il ouvre l’œil, se rendra compte que sa ville est parsemée de nombreux habitats qui accueillent des espèces animales et végétales: boisés, cours d’eau, milieux humides, terrains vagues, parcs et jardins privés, sans oublier les cimetières, les terrains de jeux et les toits verts. Si on a longtemps vu l’urbanisation comme un facteur de destruction des milieux naturels, nombreux sont les experts qui choisissent aujourd’hui de s’intéresser plutôt aux espaces hybrides ainsi créés, à la fois urbains et naturels – la forêt urbaine, par exemple, qui fournit aux êtres humains de nombreux services (voir la figure 1).

Protéger et valoriser la biodiversité urbaine

Pour protéger, enrichir et mettre en valeur les écosystèmes modifiés par l’homme, il faut sensibiliser les citadins à l’importance de la biodiversité. C’est dans ce but qu’Alain Paquette, chercheur à la Chaire CRSNG/Hydro-Québec sur la croissance de l’arbre de l’UQAM (dirigée par Christian Messier), a conçu le projet IDENT-Cité, un « parcours de la biodiversité » en double spirale grâce auquel notre promeneur, dès le printemps 2015, expérimentera directement l’importance de la diversité des espèces. Il y trouvera en proportions à peu près égales des feuillus et des conifères, qui formeront un arboretum où s’ajouteront aux essences qu’il connaît déjà (comme l’érable rouge ou l’amélanchier) d’autres espèces moins répandues en ville (voir la figure 2).

Fig. 2 Parcours en spirale

Disposées de façon à présenter ce qu’Alain Paquette appelle un « gradient de biodiversité », les espèces seront de plus en plus diversifiées à mesure que le promeneur se déplacera vers le centre de la spirale, pour redevenir de plus en plus semblables sur la deuxième moitié du parcours. Toutes les espèces plantées auront bien sûr en commun une bonne tolérance aux conditions urbaines, mais elles devront aussi présenter un large éventail de caractéristiques.

La diversité des espèces ne suffit pas toujours

En effet, ce n’est pas tout de diversifier les espèces; si elles se ressemblent trop, même dans les caractéristiques qui leur permettent de bien s’adapter en ville, elles risquent aussi d’avoir les mêmes vulnérabilités: « Les espèces qui ont les mêmes forces ont peut-être aussi les mêmes faiblesses, explique Alain Paquette. Si c’est le cas, elles pourraient toutes être vulnérables face aux mêmes facteurs de stress. » Or, si l’on souhaite améliorer la biodiversité urbaine, c’est parce qu’on pose l’hypothèse que plus une forêt est diversifiée, plus elle sera résiliente face aux changements globaux (tempêtes violentes, infestations d’insectes exotiques, chaleur, sécheresse, pollution).

Agrile adulte

(photo: Ville de Montréal)

Agrile du frêne: L’agrile du frêne est un parasite qui touche toutes les espèces de frênes et entraîne la perte de centaines d’arbres chaque année dans la métropole.

Érable de Norvège: On trouve sur les terrains publics de Montréal plus de 55 000 érables de Norvège. Cette espèce originaire d’Europe a été très populaire dans les villes pour remplacer les arbres touchés par la maladie hollandaise de l’orme; très résistante à la pollution, elle s’établit et pousse rapidement, même si l’espace est restreint et le sol, pauvre. Cependant, elle prend la place des espèces indigènes; la Ville doit donc prendre des mesures pour en stopper la plantation, au moins dans les parcs naturels.

C’est d’ailleurs en partie pour vérifier cette hypothèse qu’Alain Paquette a créé le projet IDENT-Cité, le dernier-né du réseau IDENT (International Diversity Experiment Network with Trees) qui mène déjà dans plusieurs régions du monde des expériences où l’on mesure les effets de la biodiversité sur différentes fonctions des écosystèmes, comme la productivité et la résilience. Ce nouveau parcours – le tout premier en milieu urbain – permettra aux chercheurs de vérifier l’importance de la biodiversité en ville et de préciser les caractéristiques à privilégier chez les arbres qu’on veut planter en milieu urbain (on sait déjà, par exemple, qu’ils doivent idéalement résister au vent, à la compaction des sols et aux sels de déglaçage, être capables de pousser à l’ombre et de faire leurs racines en surface).

Il faut dire que pour l’instant, la liste d’espèces tolérantes aux conditions urbaines n’est pas très longue et s’amenuise d’année en année, entre autres parce que certaines essences sont touchées par des parasites comme l’agrile du frêne. Par ailleurs, certaines espèces exotiques, bien adaptées au milieu urbain, ont tendance à prendre la place de leurs cousines indigènes; on souhaite donc en réduire le nombre, notamment près des milieux naturels.

Le projet IDENT-Cité résulte d’une collaboration entre l’UQAM et l’Arrondissement Ahuntsic- Cartierville; au cours des 5 prochaines années, grâce à une subvention de l’arrondissement, des étudiants animeront le parcours et créeront du matériel d’interprétation.

5 juin 2015

Nouvelle plantation IDENT - ComplexCité

Texte et photos par Daniel Lesieur

Mise en terre protocolaire. De gauche à droite, Messieurs Stéphane Bock, Xavier Francoeur et Daniel Bock, Maire de Notre-Dame-de-la-Paix

C'est le 2 juin dernier qu'a débuté la mise en terre des plants d'une nouvelle plantation ComplexCité - IDENT en Outaouais.

Contrairement aux plantations traditionnelles, ce dispositif s’inspire des aménagements que l’on retrouve en milieu urbain. Thuya, physocarpe, amélanchier, paturin (gazon), fleurs des champs sont quelques-unes des plantes qui ont été mise en terre près de Notre-Dame-de-la-Paix dans la Petite-Nation et que l’on retrouve fréquemment dans les parterres en ville. En disposition régulière ou regroupée, en combinaison simple ou multiple, ce dispositif devrait permettre à Xavier Francoeur, étudiant au doctorat dans le laboratoire de Christian Messier à l’UQAM et l’UQO, de mieux comprendre les relations s’établissant entre les espèces présentes et les gains écosystémiques. « Les études démontrent depuis plusieurs années que les systèmes simples, peu diversifiés, sont plus sensibles aux perturbations et qu’ils sont moins résilients mais très peu d’études en milieu urbain à ce jour n’ont démontré à quel point les systèmes complexes pouvaient être bénéfiques pour la nature et les humains » de dire Xavier. Une fois en place, Xavier suivra l’évolution des plantes mais également des communautés d’insectes et de microbes qui viendront coloniser ce nouvel environnement. « On parle beaucoup de la perte des insectes pollinisateurs ces derniers temps. Est-ce que l’on peut trouver une manière d’aménager qui pourrait les favoriser»? Cet exemple n’est qu’une des nombreuses questions que cet étudiant se pose! Ce dispositif s'inscrit dans son projet de doctorat qui cherche à savoir où et comment planter pour restaurer la connectivité et et augmenter la biodiversité et la résilience (et les autres services écosystèmiques). Malgré la [courte] durée de son doctorat, Xavier est confiant de pouvoir démontrer l’importance d’aménager de façon complexe … même en milieu urbain!

L’équipe de terrain en compagnie du Dr. Christian Messier

28 mai 2015

La CEFoshère en bref

Depuis la dernière parution de la CEFOspère en bref, Eliot McIntire a lancé un nouveau blogue, Predictive Ecology ![]() , dans lequel il vous explique comment on peut faire de la prédiction en écologie au moyen de la simulation avec le language R et le package SpaDES développé par son équipe. Dans une série de billets, il teste la rapidité du logiciel R pour les modèles de simulations dans plusieurs situations: pour la moyenne

, dans lequel il vous explique comment on peut faire de la prédiction en écologie au moyen de la simulation avec le language R et le package SpaDES développé par son équipe. Dans une série de billets, il teste la rapidité du logiciel R pour les modèles de simulations dans plusieurs situations: pour la moyenne ![]() , le triage des données

, le triage des données ![]() et la suite de Fibonacci

et la suite de Fibonacci ![]() . Vous pourrez également apprendre comment installer les packages d’analyse spatiale

. Vous pourrez également apprendre comment installer les packages d’analyse spatiale ![]() et comment faire une comparaison fiable de nombres réels dans R

et comment faire une comparaison fiable de nombres réels dans R ![]() .

.

Vous avez manqué le colloque du Réseau Ligniculture Québec en mars dernier? Lisez le très bon résumé ![]() d’Eric Alvarez. Il synthétise les points essentiels des présentations tout en vous invitant à consulter les conférences du colloque

d’Eric Alvarez. Il synthétise les points essentiels des présentations tout en vous invitant à consulter les conférences du colloque ![]() si vous voulez en savoir plus. Eric a également produit un graphique

si vous voulez en savoir plus. Eric a également produit un graphique ![]() qui illustre les statistiques de récolte dans les forêts publiques québécoises mises à jour avec les plus récentes données du rapport annuel « Ressources et industries forestières — Portrait statistique, Édition 2015 ». Vous pourrez également lire un résumé du troisième rapport de Chantier

qui illustre les statistiques de récolte dans les forêts publiques québécoises mises à jour avec les plus récentes données du rapport annuel « Ressources et industries forestières — Portrait statistique, Édition 2015 ». Vous pourrez également lire un résumé du troisième rapport de Chantier ![]() faisant suite au Rendez-vous national de la forêt de l’automne 2013, soit le Chantier sur la production de bois. Un rapport qui constituera le volet économique de la future Stratégie d’Aménagement Durable des Forêts du gouvernement. Enfin, il présente un extrait d’un compte-rendu

faisant suite au Rendez-vous national de la forêt de l’automne 2013, soit le Chantier sur la production de bois. Un rapport qui constituera le volet économique de la future Stratégie d’Aménagement Durable des Forêts du gouvernement. Enfin, il présente un extrait d’un compte-rendu ![]() d’un symposium sur « Le calcul de la possibilité en aménagement forestier » qui s’était tenu dans le cadre de la Semaine des sciences forestières de 1969. L’extrait consiste en un débat qui eut lieu concernant la justesse de calculer la possibilité forestière sur la base de la forêt « réelle » ou la forêt du futur, un débat oublié aujourd’hui, mais qui selon Eric aurait intérêt à refaire surface.

d’un symposium sur « Le calcul de la possibilité en aménagement forestier » qui s’était tenu dans le cadre de la Semaine des sciences forestières de 1969. L’extrait consiste en un débat qui eut lieu concernant la justesse de calculer la possibilité forestière sur la base de la forêt « réelle » ou la forêt du futur, un débat oublié aujourd’hui, mais qui selon Eric aurait intérêt à refaire surface.

André Desrochers poursuit sa réflexion sur les coupes à blanc ![]() en proposant de les déclarer «aire protégée». Dans le même billet, il critique l’idée que la perte d’habitat est la principale cause des extinctions massives. Il change de registre dans son billet suivant et livre une réflexion philosophique sur la vie extraterrestre

en proposant de les déclarer «aire protégée». Dans le même billet, il critique l’idée que la perte d’habitat est la principale cause des extinctions massives. Il change de registre dans son billet suivant et livre une réflexion philosophique sur la vie extraterrestre ![]() . Vous pourrez aussi lire sur son blogue un résumé de Ecomodernist Manifesto

. Vous pourrez aussi lire sur son blogue un résumé de Ecomodernist Manifesto ![]() , un manifeste publié par le Breakthrough Institute, un groupe de réflexion qui propose une vision originale et pleine d’optimisme par rapport à l’environnement.

, un manifeste publié par le Breakthrough Institute, un groupe de réflexion qui propose une vision originale et pleine d’optimisme par rapport à l’environnement.

Si vous connaissez quelqu’un qui rêve de devenir arachnologiste ![]() , Christopher Buddle a rédigé un guide pour y parvenir. Il poursuit ses réflexions sur l’éducation sous plusieurs angles que ce soit sa participation à un événement sur l’Université du futur,

, Christopher Buddle a rédigé un guide pour y parvenir. Il poursuit ses réflexions sur l’éducation sous plusieurs angles que ce soit sa participation à un événement sur l’Université du futur, ![]() sa présence en classe

sa présence en classe ![]() en tant qu’étudiant de premier cycle, l’utilisation de twitter en classe

en tant qu’étudiant de premier cycle, l’utilisation de twitter en classe ![]() , le lien entre la rapidité à un examen et les résultats des étudiants

, le lien entre la rapidité à un examen et les résultats des étudiants ![]() ou le résumé d’un article sur l’utilisation des technologies en enseignement

ou le résumé d’un article sur l’utilisation des technologies en enseignement ![]() . Si vous vous demandez quoi faire si vous trouvez une araignée sur vos fruits, voici le mode d’emploi

. Si vous vous demandez quoi faire si vous trouvez une araignée sur vos fruits, voici le mode d’emploi ![]() . Depuis le début mai, Christopher a commencé une nouvelle rubrique intitulée Spiderday

. Depuis le début mai, Christopher a commencé une nouvelle rubrique intitulée Spiderday ![]() qu’il publie tous les samedis, ce billet est une suite de liens vers des sites qui ont publié à propos des arachnides durant la semaine. Vous trouverez aussi sur son blogue le résumé du dernier article publié par un membre de son laboratoire: Beetles from the North

qu’il publie tous les samedis, ce billet est une suite de liens vers des sites qui ont publié à propos des arachnides durant la semaine. Vous trouverez aussi sur son blogue le résumé du dernier article publié par un membre de son laboratoire: Beetles from the North ![]() .

.

26 mai 2015

L’or brun du Québec

Texte par Camille Martel et image par Jean-François Bourdon

Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir interviewé des membres du CEF. Voici le deuxième de cinq articles mettant en vedette une recherche de Jean-François Bourdon.

Morille de feu

Après un feu, la forêt semble dévastée. Sombre et inanimée, elle a été dépouillée de ces attraits. Mais le passage des flammes pourrait-il révéler un joyau qui autrement ne serait découvert?

Les cheveux ébouriffés et quelques cartes sous le bras, Jean-François Bourdon transporte deux sacs remplis de morilles. Aussi bien dire qu’il a des centaines de dollars au bout des doigts. Depuis 2011, la vie de ce candidat à la maîtrise en sciences forestières tourne autour de ces mystérieux champignons.

Son ancien colocataire, Frank Tuot, d’origine française, l’a initié aux morilles. « En France, la récolte du champignon est beaucoup plus développée qu’au Québec », affirme Jean-François Bourdon. Ici, on commence tout juste à s’y intéresser.

Un champignon prisé

Goûteuse à souhait, la morille est prisée par les chefs cuisiniers. Au Québec, on compte environ 400 $-750 $ pour 1 kg de morilles séchées.

Dans l’Ouest canadien, on cueille la morille depuis 30 ans. Au Québec, les cueilleurs de morilles sont rarissimes. On retrouve surtout ces champignons en forêt boréale. Des récoltes commerciales ont seulement été tentées à trois reprises au Québec, soit en 2006, 2011 et 2014.

La morille de feu se retrouve, comme son nom l’indique, sur des sols qui ont brûlé. La couche supérieure du sol, l’humus, est consumée lors des feux de forêt. Le sol minéral, en- dessous, se retrouve alors exposé. L’été suivant le feu, les morilles produisent un ascocarpe, le chapeau brun et flétri que l’on mange.

Le hic est qu’il n’y a toujours pas de moyen efficace pour les repérer afin d’en faire la récolte. C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin! C’est ici que le jeune chercheur entre en jeu.

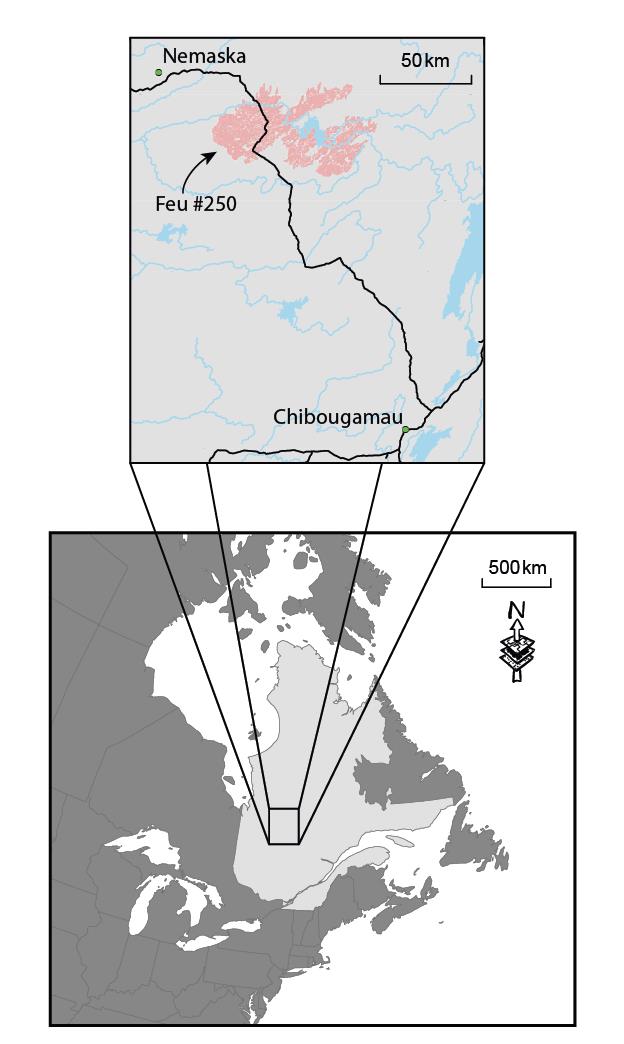

Localisation du site d’étude

Un allié précieux, à des milliers de kilomètres En utilisant l’imagerie satellite, Jean-François Bourdon a pu avoir une vue d’ensemble des feux qui ont fait rage au Québec chaque année. Il s’est concentré sur un territoire situé à environ 250 km au nord de Chibougamau, où un feu de 185 000 hectares a fait rage en 2013.

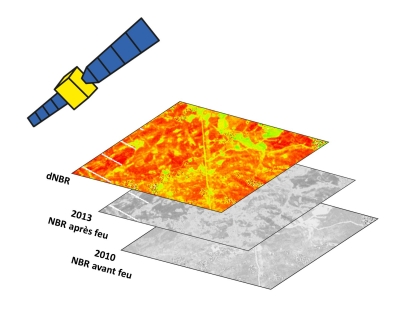

Sur les images du satellite Landsat-7, il a évalué la sévérité de ce feu en le comparant au même territoire, trois ans plus tôt. Tel qu’illustré sur l’image ci-dessous, il a superposé les images de 2010 et 2013. L’image du haut est celle qui calcule la différence de végétation entre les deux. Ce qui a brûlé et ce qui est resté intact. L’indice dNBR (delta Normalized Burned Ratio) lui a permis d’attribuer une valeur numérique à la sévérité du feu qui a eu lieu. Le dNBR est un algorithme qui se calcule à partir d’un logiciel informatique.

Imagerie satellite et utilisation du dNBR

Il a ainsi pu repérer là où le feu a été le plus sévère, soit les zones figurant en rouge sur la carte. L’étudiant entreprend ses recherches sur le terrain à l’été suivant, en 2014.

Il localise les morilles selon la sévérité du feu et prédit les sites potentiels pour la cueillette. Sur les lieux, il géolocalise plus de 5000 morilles! Ses résultats montrent qu’il y a plus de morilles là où la végétation avait été le plus touchée. Pour Jean-François, c’est une première.

Des obstacles sur la route

Ce projet n’a pas été de tout repos pour Jean-François Bourdon. « Ça m’a rendu un peu fou », dit-il. « Lorsqu’on commence à chercher des morilles, c’est un peu comme une chasse au trésor. » N’ayant pas reçu de financement pour son projet, il a dû payer ses coûteuses recherches sur le terrain de sa poche. Néanmoins, quelques entreprises locales lui sont venues en aide en lui fournissant un peu de nourriture et d’essence.

Cartographie des sites d’étude et morilles séchées

Son projet suscite la curiosité des cueilleurs et marchands de champignons ainsi que celle des entreprises forestières. Le potentiel de commercialisation des morilles est attirant. Jean-François Bourdon explique que la cueillette de la morille pourrait être une nouvelle activité économique en région. « Les coupes forestières pourraient se synchroniser avec la cueillette de morilles », dit-il. Ainsi, deux ressources naturelles pourraient être exploitées de concert.

Pour l’avenir, le jeune ingénieur veut consolider ses recherches et mettre au point une manière efficace de récolter la morille de feu. Il aimerait intégrer une entreprise qui lui permettrait de poursuivre ses recherches sur la détection de ces précieux champignons.

Il validera ses recherches sur le terrain, en juin prochain.

Un joyau, enfin dévoilé!

29 avril 2015

L’hiver à tire-d’aile

Texte par Jessica Finders et photo par André Desrochers

Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir interviewé des membres du CEF. Voici le premier de cinq articles mettant en vedette une recherche d'André Desrochers.

Les ailes du Mésangeai du Canada, Perisoreus canadensis,

une espèce commune des forêts boréales, sont devenues

beaucoup plus allongées sur les 100 dernières années,

favorisant des déplacements sur de plus longues distances.

Pour un oiseau, survivre à la saison froide est un grand défi. Alors quand la forêt change de paysage, il faut s’adapter, et vite.

Lorsque le thermostat frôle les -30°C et que le vent balaye les mètres de neige au-dehors, il est l’heure de s’installer confortablement dans son salon, un bon chocolat chaud à la main et d’attendre le retour du printemps. Pas pour André Desrochers, chercheur au département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval. Armé de ses jumelles et de ses raquettes, il affronte les températures extrêmes de la Forêt de Montmorency pour comprendre un phénomène encore peu étudié à ce jour: qu’arrive-t-il donc aux oiseaux résidents (non-migrateurs), bravant l’hiver québécois, lorsqu’on leur coupe les arbres sous les pieds?

La récolte de bois, à ne pas confondre avec la déforestation, présente des avantages écologiques, comme la création de nouveaux habitats, et socio-économiques, tel que la construction ou la production de papier. Revers de la médaille, elle fragmente les forêts, ce qui perturbe le mouvement et la dispersion des animaux vivant dans ce milieu. Ils sont notamment obligés de voyager plus loin pour trouver des partenaires, de l’habitat et le plus important en hiver: de la nourriture.

Dans le cas de la mésange à tête brune par exemple, se nourrir est d’une importance capitale pour survivre au grand froid. Du haut de ses 12 g, elle peut perdre jusqu’à 20% de son poids en une seule nuit, en brûlant ses réserves de graisse pour en faire de la chaleur corporelle. « Entre le nuit et le jour, son poids est un vrai yoyo, illustre André Desrochers. Chez un homme adulte comme moi par exemple, cela correspondrait à 10-15 kg! » La mésange doit travailler dur à regagner ses grammes perdus, d’autant plus si elle se trouve dans une forêt fragmentée, dans laquelle ses voyages lui demandent plus de temps et plus d’énergie.

Des habitats fragmentés en petits territoires impliquent plus de déplacements. Au cours de l’évolution, les individus les plus athlétiques devaient être favorisés. Pour étudier cette hypothèse, André Desrochers a analysé 851 spécimens du Musée de l’Université Cornell et du Musée Canadien de la Nature, regroupant 21 espèces d’oiseaux chanteurs des forêts nord-américaines entre 1900 et 2008. Le chercheur a eu l’idée de mesurer la longueur des ailes, un caractère très héréditaire, et de comparer ses mesures sur les dizaines de générations d’oiseaux à sa disposition.

Les résultats de sa recherche ne l’ont pas déçu: les ailes des oiseaux de forêts boréales fragmentés, comme le Mésangeai du Canada et la Mésange à tête brune, se sont allongées durant ces 100 dernières années. « Il est préférable pour les oiseaux d’avoir des ailes allongées, parce que c’est plus efficace pour un vol soutenu », explique le chercheur.

En Nouvelle-Angleterre, les forêts ont moins subi les effets de la fragmentation. De ce fait, les espèces d’oiseaux chanteurs de cette région, tels que la Sittelle à poitrine blanche et la Paruline des pins, n’ont pas besoin de se déplacer autant que leurs cousins des forêts fragmentées. En conséquence, leurs ailes ont évolué vers une forme plus courte et plus ronde. « Si un oiseau se nourrit dans de la végétation plus dense, il ne voudra pas s’encombrer de longues ailes », ajoute André Desrochers.

Bonne nouvelle! Malgré le changement apparent de leurs habitats, ces oiseaux ont donc su s’adapter en quelques générations et continuent à bien vivre dans les forêts enneigées du Québec. « La capacité des oiseaux à s’adapter rapidement à la perte et la fragmentation des forêts peut atténuer, sans nécessairement faire obstacle, le risque de disparition ou d'extinction régionale », suggère André Desrochers dans son article publié en 2010 dans la revue Ecology.

Son projet ne s’arrête pas là. Tandis que l’expert suggère davantage de recherche sur la rapidité d’adaptation des oiseaux face à la perte d’habitat dans d’autres parts du monde, cette étude se poursuit à l’Université Laval avec un nouveau membre de l’équipe, Flavie Noreau, qui a entamé sa maîtrise sur la relation entre l’écologie et la morphologie des oiseaux forestiers durant l’été 2014.

De son côté, André Desrochers continue à braver le froid de la Forêt de Montmorency. Dans ses recherches sur le comportement des mésanges, il titille les petits oiseaux avec des enregistrements de chants pour observer leur volonté à traverser différentes tailles des fragments dans la couverture forestière. Après tout, avoir les longues ailes ne suffit pas, il faut aussi vouloir les utiliser!

24 mars 2015

La CEFoshère en bref

Cette semaine, André Desrochers fait l’éloge des coupes à blanc ![]() et critique Boreal Birds Need Half, une initiative basée sur un rapport auquel ont participés plusieurs scientifiques, notamment Marcel Darveau. Selon André, plusieurs espèces d’oiseaux abondent dans les jeunes peuplements qui poussent après les coupes à blanc. Dans son billet précédent, « Tirer sur le messager

et critique Boreal Birds Need Half, une initiative basée sur un rapport auquel ont participés plusieurs scientifiques, notamment Marcel Darveau. Selon André, plusieurs espèces d’oiseaux abondent dans les jeunes peuplements qui poussent après les coupes à blanc. Dans son billet précédent, « Tirer sur le messager ![]() », André déplore que l’on discrédite les conclusions de certains chercheurs en s’attaquant à leurs sources de financement plutôt qu’à leurs arguments et à l’intégrité du processus scientifique qui a mené à ces arguments. Son billet du 10 février, quant à lui, concerne le relativisme écosystémique

», André déplore que l’on discrédite les conclusions de certains chercheurs en s’attaquant à leurs sources de financement plutôt qu’à leurs arguments et à l’intégrité du processus scientifique qui a mené à ces arguments. Son billet du 10 février, quant à lui, concerne le relativisme écosystémique ![]() , c’est-à-dire l’idée que tous les écosystèmes se valent à l’intérieur de certaines limites. Ce relativiste écologique s’oppose à la croyance selon laquelle la forêt préindustrielle est un idéal à atteindre. André propose un mariage des deux visions pour trouver un équilibre dans la gestion des écosystèmes.

, c’est-à-dire l’idée que tous les écosystèmes se valent à l’intérieur de certaines limites. Ce relativiste écologique s’oppose à la croyance selon laquelle la forêt préindustrielle est un idéal à atteindre. André propose un mariage des deux visions pour trouver un équilibre dans la gestion des écosystèmes.

Eric Alvarez, de son côté, fait une analogie entre l’industrie forestière et les essences pionnières ![]() qui s’installent tous deux en premier dans les nouveaux territoires en se basant sur l’histoire de l’aménagement forestier du parc Forêt nationale Tongass en Alaska. Il se demande si l’industrie forestière serait vouée à disparaitre comme ces espèces pionnière lorsque la forêt vieillit? Eric propose également deux références incontournables

qui s’installent tous deux en premier dans les nouveaux territoires en se basant sur l’histoire de l’aménagement forestier du parc Forêt nationale Tongass en Alaska. Il se demande si l’industrie forestière serait vouée à disparaitre comme ces espèces pionnière lorsque la forêt vieillit? Eric propose également deux références incontournables ![]() pour l’histoire forestière: la première présente 16 cartes numérisées datées de 1884 concernant la distribution spatiale de plusieurs « genres » d’essences forestières en Amérique du Nord. La deuxième montre de minces coupes transversales du bois de 350 essences forestières que l’on pouvait rencontrer en Amérique du Nord vers la fin du 19e siècle. Eric vous présente aussi un compte-rendu écrit par Chris Bolgiano d’un voyage forestier en Allemagne

pour l’histoire forestière: la première présente 16 cartes numérisées datées de 1884 concernant la distribution spatiale de plusieurs « genres » d’essences forestières en Amérique du Nord. La deuxième montre de minces coupes transversales du bois de 350 essences forestières que l’on pouvait rencontrer en Amérique du Nord vers la fin du 19e siècle. Eric vous présente aussi un compte-rendu écrit par Chris Bolgiano d’un voyage forestier en Allemagne ![]() publié dans le Forestry Source d’octobre 2014 intitulé « Life, Love and Forestry: Travels in Germany as a tribute to Carl Alwin Schenck ». Il propose ensuite un récapitulatif historique de l’évolution des limites des territoires d’aménagement forestier au Québec dans les trente dernières années. Ceux-ci ne cessent de changer et détruisent du même coup la mémoire de la forêt québécoise.

publié dans le Forestry Source d’octobre 2014 intitulé « Life, Love and Forestry: Travels in Germany as a tribute to Carl Alwin Schenck ». Il propose ensuite un récapitulatif historique de l’évolution des limites des territoires d’aménagement forestier au Québec dans les trente dernières années. Ceux-ci ne cessent de changer et détruisent du même coup la mémoire de la forêt québécoise.

Christopher Buddle souligne la journée des taxonomistes ![]() (19 mars) en rappelant l’importance de leur travail. Deux membres de son laboratoire se présentent dans la série de billets « Meet the Lab »: Chris Cloutier

(19 mars) en rappelant l’importance de leur travail. Deux membres de son laboratoire se présentent dans la série de billets « Meet the Lab »: Chris Cloutier ![]() et Shaun Turney

et Shaun Turney ![]() . Un autre étudiant de son laboratoire, Raphaël Royauté, présente le résumé d’un article

. Un autre étudiant de son laboratoire, Raphaël Royauté, présente le résumé d’un article ![]() qu’il a publié: « Under the influence: sublethal exposure to an insecticide affects personality expression in a jumping spider ». Sur une note plutôt légère, Christopher fait une ode à ses étudiants gradués

qu’il a publié: « Under the influence: sublethal exposure to an insecticide affects personality expression in a jumping spider ». Sur une note plutôt légère, Christopher fait une ode à ses étudiants gradués ![]() et anticipe l’arrivée du printemps

et anticipe l’arrivée du printemps ![]() qui devrait arriver bientôt. Courage! Enfin, Christopher annonce son projet de livre sur les araignées

qui devrait arriver bientôt. Courage! Enfin, Christopher annonce son projet de livre sur les araignées ![]() et invite les auteurs intéressés à se joindre à lui et Eleanor Spicer Rice.

et invite les auteurs intéressés à se joindre à lui et Eleanor Spicer Rice.

5 février 2014

La CEFoshère en bref

Vous souhaitez améliorer votre sens de la répartie? Lisez les deux derniers billets d’André Desrochers. Vous saurez comment éviter de faire des Anne Dorval de vous lors d’un débat ![]() , en plus de découvrir une nouvelle loi des débats inspirée de la Loi de Godwin: la Loi du Pépé ou l’appel prévisible au principe de précaution

, en plus de découvrir une nouvelle loi des débats inspirée de la Loi de Godwin: la Loi du Pépé ou l’appel prévisible au principe de précaution ![]() .

.

Comme promis, Eric Alvarez nous livre ses appréciations du Chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée ![]() et du Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier

et du Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre du régime forestier ![]() , deux rapports qui ont été rendus public à l’automne durant la même période que le Rapport du Comité scientifique sur la limite nordique des forêts attribuables et qui n’ont pas été mis en valeur. Eric vous propose aussi un compte-rendu rafraichissant du 2e Séminaire sur le calcul des possibilités forestières

, deux rapports qui ont été rendus public à l’automne durant la même période que le Rapport du Comité scientifique sur la limite nordique des forêts attribuables et qui n’ont pas été mis en valeur. Eric vous propose aussi un compte-rendu rafraichissant du 2e Séminaire sur le calcul des possibilités forestières ![]() sous forme d’abécédaire. Comme à chaque début d’année vous pourrez également lire le bilan de 2014 et perspective pour 2015

sous forme d’abécédaire. Comme à chaque début d’année vous pourrez également lire le bilan de 2014 et perspective pour 2015 ![]() de son blogue Forêt à Cœur que vous êtes nombreux à consulter puisqu’il y a eu 5 016 utilisateurs en 2014. Dans son dernier billet, il répond de façon percutante à une question délicate de l’actualité: la mise à mort d’une ou plusieurs usines de transformation (et leurs emplois) est-elle justifiée au nom de la certification FSC?

de son blogue Forêt à Cœur que vous êtes nombreux à consulter puisqu’il y a eu 5 016 utilisateurs en 2014. Dans son dernier billet, il répond de façon percutante à une question délicate de l’actualité: la mise à mort d’une ou plusieurs usines de transformation (et leurs emplois) est-elle justifiée au nom de la certification FSC? ![]()

Christopher Buddle s’interroge sur les concepts clés de l’écologie ![]() que tout le monde apprend dès l’école primaire. Il discute entre autres du concept de la chaine alimentaire. Ce thème est de nouveau abordé sur le blogue arthropodecology

que tout le monde apprend dès l’école primaire. Il discute entre autres du concept de la chaine alimentaire. Ce thème est de nouveau abordé sur le blogue arthropodecology ![]() où il présente un article publié par une de ces étudiantes: Effect of fragmentation on predation pressure of insect herbivores in a north temperate deciduous forest ecosystem

où il présente un article publié par une de ces étudiantes: Effect of fragmentation on predation pressure of insect herbivores in a north temperate deciduous forest ecosystem ![]() . Vous pourrez égalent vous divertir en lisant un hommage aux moustiques écrasés

. Vous pourrez égalent vous divertir en lisant un hommage aux moustiques écrasés ![]() écrit par un des étudiants de Christopher. Un troisième membre de son laboratoire, Elyssa Cameron

écrit par un des étudiants de Christopher. Un troisième membre de son laboratoire, Elyssa Cameron ![]() , se présente dans la série de billets Meet the lab. Christopher vous donne aussi des conseils pédagogiques pour animer une discussion sur un article scientifique

, se présente dans la série de billets Meet the lab. Christopher vous donne aussi des conseils pédagogiques pour animer une discussion sur un article scientifique ![]() et pour inclure les étudiants dans les activités d’apprentissage

et pour inclure les étudiants dans les activités d’apprentissage ![]() . Si vous êtes curieux de nature et que vous êtes intéressé par la recherche en histoire naturelle, lisez le billet

. Si vous êtes curieux de nature et que vous êtes intéressé par la recherche en histoire naturelle, lisez le billet ![]() de Christopher qui vous donne des trucs pour pratiquer ce type de recherche en catimini dans le contexte actuel d’austérité.

de Christopher qui vous donne des trucs pour pratiquer ce type de recherche en catimini dans le contexte actuel d’austérité.

20 novembre 2014

La CEFoshère en bref

Vous vous cherchez de la lecture pour le temps des fêtes? Eric Alvarez fait la revue d’un livre d’histoire sur les feux de forêt au Québec ![]() , un livre essentiel pour quiconque s’intéresse non seulement à l’histoire forestière québécoise, mais aussi aux passionnés de l’histoire du Québec en général. Dans un autre billet, il présente le cas unique d’aménagement que présente le parc Algonquin

, un livre essentiel pour quiconque s’intéresse non seulement à l’histoire forestière québécoise, mais aussi aux passionnés de l’histoire du Québec en général. Dans un autre billet, il présente le cas unique d’aménagement que présente le parc Algonquin ![]() situé en Ontario, un modèle pour le Québec. Eric se fait également un devoir de vous faire découvrir les trois rapports

situé en Ontario, un modèle pour le Québec. Eric se fait également un devoir de vous faire découvrir les trois rapports ![]() que le MFFP a rendus publics de façon très discrète le 16 octobre dernier. Il commence avec rapport du Comité scientifique sur la limite nordique des forêts attribuables

que le MFFP a rendus publics de façon très discrète le 16 octobre dernier. Il commence avec rapport du Comité scientifique sur la limite nordique des forêts attribuables ![]() . Restez à l’affût pour en apprendre plus prochainement sur les deux autres rapports des Chantiers découlant du Rendez-vous national de la forêt québécoise de l’automne 2013.

. Restez à l’affût pour en apprendre plus prochainement sur les deux autres rapports des Chantiers découlant du Rendez-vous national de la forêt québécoise de l’automne 2013.

Christopher Buddle a été moins actif que d’habitude sur ses blogues, vous pourrez tout de même y lire trois billets. Sur le blogue Expiscor ![]() , vous pourrez découvrir les champignons nid d’oiseau

, vous pourrez découvrir les champignons nid d’oiseau ![]() . Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez fait des études aux cycles supérieurs, sachez que vous n’êtes pas seul. Sur le blogue Arthropod Ecology

. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez fait des études aux cycles supérieurs, sachez que vous n’êtes pas seul. Sur le blogue Arthropod Ecology ![]() vous pourrez découvrir les motivations d’autres étudiants et de Christopher lui-même.

vous pourrez découvrir les motivations d’autres étudiants et de Christopher lui-même. ![]() Vous pourrez également faire la connaissance d'un deuxième membre de son laboratoire, Sarah Loboda

Vous pourrez également faire la connaissance d'un deuxième membre de son laboratoire, Sarah Loboda ![]() .

.

Vous serez poussé à revisiter votre point de vue sur certains sujets si vous lisez les quatre nouveaux billets d’André Desrochers, que ce soit sur la fonte des glaces de l’Arctique ![]() , l’aménagement de la baie de Beauport

, l’aménagement de la baie de Beauport ![]() , le musellement des scientifiques au gouvernement

, le musellement des scientifiques au gouvernement ![]() ou la censure des scientifiques qui vont à l’encontre du consensus

ou la censure des scientifiques qui vont à l’encontre du consensus ![]() par les scientifiques eux-mêmes. André attaque ces sujets sous un angle parfois surprenant et toujours rafraîchissant, de la bonne matière pour aiguiser votre sens critique!

par les scientifiques eux-mêmes. André attaque ces sujets sous un angle parfois surprenant et toujours rafraîchissant, de la bonne matière pour aiguiser votre sens critique!

2 octobre 2014

La CEFoshère en bref

Après une longue pause, la CEFoshère est de retour. Les blogueurs du CEF sont toujours aussi actifs. En espérant que cette revue de leurs dernières publications vous donnera le goût de les suivre.

La belle saison a inspiré André Desrochers qui a publié trois billets depuis son retour en septembre. Le premier est dédié aux espèces qui dépendent des mesures de conservation ![]() parfois drastiques et souvent onéreuses pour leur survie. Exaspéré par le rapport de la société Audubon sur l’avenir prochain des oiseaux d’Amérique du Nord, André a écrit un billet hors-série

parfois drastiques et souvent onéreuses pour leur survie. Exaspéré par le rapport de la société Audubon sur l’avenir prochain des oiseaux d’Amérique du Nord, André a écrit un billet hors-série ![]() sur celui-ci pour canaliser ses frustrations. Dans son dernier billet, André aborde un thème qui tranche avec ses sujets habituels: le gaspillage alimentaire et le déchétarisme

sur celui-ci pour canaliser ses frustrations. Dans son dernier billet, André aborde un thème qui tranche avec ses sujets habituels: le gaspillage alimentaire et le déchétarisme ![]() .

.

Si vous vous intéressez à l’histoire de la foresterie québécoise, lisez les trois billets qu’Eric Alvarez a écrits sur l’histoire de l’aménagement forestier au Québec ![]() . Dans un autre billet, il vous recommande fortement la lecture du livre Empire of the beetle: how human folly and a tiny bug are killing North America’s great forests

. Dans un autre billet, il vous recommande fortement la lecture du livre Empire of the beetle: how human folly and a tiny bug are killing North America’s great forests ![]() d’Andrew Nikiforuk. Eric consacre son dernier billet aux tenures forestières et aux nations autochtones en Colombie-Britannique

d’Andrew Nikiforuk. Eric consacre son dernier billet aux tenures forestières et aux nations autochtones en Colombie-Britannique ![]() .

.

Sur le blogue Arthropod Ecology ![]() de Christopher Buddle vous pourrez lire le premier billet

de Christopher Buddle vous pourrez lire le premier billet ![]() d’une série dédiée à la présentation des membres de son laboratoire. Sur son blogue Expiscor

d’une série dédiée à la présentation des membres de son laboratoire. Sur son blogue Expiscor ![]() , vous apprendrez de quoi ont peur les araignées

, vous apprendrez de quoi ont peur les araignées ![]() et la vérité sur les morsures d’araignées

et la vérité sur les morsures d’araignées ![]() . De plus, vous pourrez voir de merveilleux sacs à œufs d’araignées

. De plus, vous pourrez voir de merveilleux sacs à œufs d’araignées ![]() dans une gallerie photos qui leur est consacrée. Christopher a aussi posé des questions à un chercheur australien pour savoir comment il étudie les effet de l’urbanisation sur les araignées

dans une gallerie photos qui leur est consacrée. Christopher a aussi posé des questions à un chercheur australien pour savoir comment il étudie les effet de l’urbanisation sur les araignées ![]() . Vous pourrez aussi lire sur son blogue dix faits intéressants sur le pic à tête rouge

. Vous pourrez aussi lire sur son blogue dix faits intéressants sur le pic à tête rouge ![]() et sur les staphylinidés

et sur les staphylinidés ![]() .

.

19 juin 2014

Des étudiants en journalisme scientifique ont préparé des articles de vulgarisation après avoir assister aux séminaires d'étudiants en sciences forestières et en agroforesterie. Voici donc le dernier de six articles.

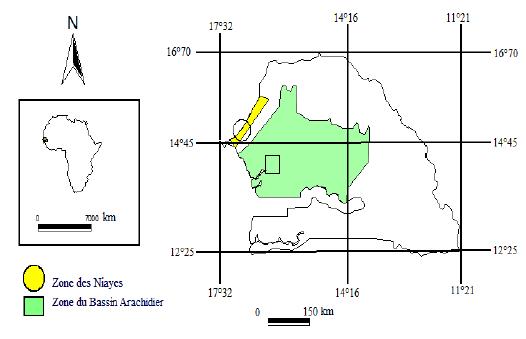

La zone des Niayes au Sénégal

Des arbres et des cultures: pour des sols plus riches au Sénégal

Texte par Thomas Duchaine et photos par Diatta Marone

En Afrique, l’agroforesterie est pratiquée depuis des millénaires. Mais de nouveaux défis commandent aujourd’hui l’optimisation des pratiques afin de préserver et d’améliorer la fertilité des sols.

Dans la zone des Niayes, au Sénégal, comme dans bien d’autres régions africaines densément peuplées, les besoins alimentaires croissants pressurisent les cultures. Associée aux changements climatiques, cette pression dégrade les sols. Or, les activités agroforestières sont au cœur de la subsistance des populations de la région et ces activités ont besoin de sols suffisamment riches en éléments nutritifs pour perdurer.

« L’agroforesterie est intéressante, parce qu’elle permet d’intégrer les arbres et les cultures annuelles, ce qui produit des avantages réciproques », affirme Diatta Marone, chercheur au doctorat en sciences forestières à l’Université Laval. En plus de leur litière qui enrichit le sol en matière organique, les arbres font remonter des éléments nutritifs et de l’humidité des profondeurs de la terre pour les cultures annuelles en surface. « Il s’agit donc d’éviter la concurrence entre les arbres et les cultures, ou de la contrôler, pour que les nutriments des profondeurs profitent aux couches superficielles », souligne M. Marone.

Un parc arboré dans les Niayes

L’intérêt du carbone

Dans les Niayes, comme dans toute l’Afrique sahélienne, le potentiel de stockage de carbone des différentes pratiques agroforestières est mal connu. « Mon travail c’est de voir, parmi les espèces d’arbres communément sélectionnées par les exploitants, quelles sont celles qui stockent le plus de carbone selon la pratique et le sol », explique le chercheur.

Pourquoi le carbone? « Parce qu’il rime avec matière organique », répond Diatta Marone. La matière organique emmagasine des éléments nutritifs en plus de structurer les sols, permettant ainsi aux plantes de se nourrir, de puiser de l’eau et d’assurer leur photosynthèse.

En plus de cinq essences d’arbres, il a retenu trois pratiques agroforestières et trois types de sol pour identifier les combinaisons les plus aptes à relever la fertilité des sols.

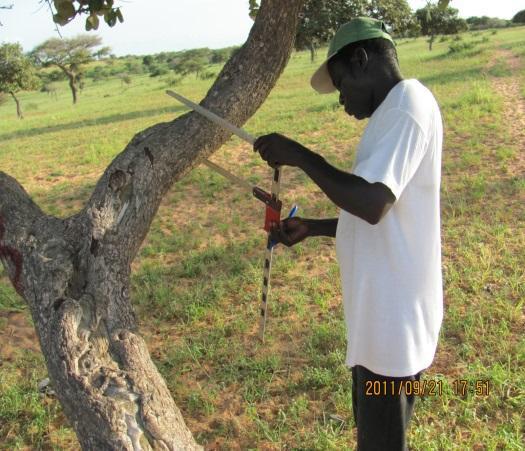

C’est par l’étude des traits fonctionnels que Diatta Marone a mesuré la performance des espèces retenues. « Les traits fonctionnels, comme la distribution en profondeur des racines ou le contenu en matière sèche des feuilles par exemple, peuvent aussi renseigner sur le comportement des espèces face aux changements environnementaux », ajoute-t-il.

Le chercheur à l'oeuvre

Trois volets; des premières tendances

Diatta Marone a d’abord évalué la capacité de stockage de carbone de chaque espèce selon la pratique agroforestière, et les sols, ainsi que le stockage de carbone des pratiques selon les sols. Le chercheur a découvert que les espèces Acacia raddiana et Faidherbia albida ainsi que la pratique de la jachère accumulaient plus de carbone, et ce, peu importe le type de sol.

En observant les traits fonctionnels des espèces, il a ensuite dégagé une tendance. « En saison sèche, la longueur spécifique des racines était beaucoup plus importante qu’en saison des pluies », raconte M. Marone. Les nutriments du sol deviennent plus rares, et les racines ont tendance à aller prospecter plus loin pour trouver des nutriments.

Une jachère dans les Niayes

Finalement, le chercheur a étudié la distribution en profondeur des racines (RDD) pour chaque espèce, toujours selon la pratique agroforestière et le type de sol. « Ce sont Acacia radionna et Neocarya macrophylla, qui ne perdent pas leurs feuilles, qui développent le plus de biomasse racinaire et ce, entre 40 et 60 cm de profondeur », explique-t-il. « Le stockage de carbone doit être plus important à cette profondeur. Cependant, j’ai fait une nouvelle découverte concernant Faidherbia (albida) », s’enthousiasme le chercheur. Il a observé que la RDD augmente avec la profondeur chez cet arbre. Pourquoi? « En faisant des recherches dans la documentation, j’ai réalisé que cette espèce cherche à atteindre les nappes phréatiques, et ce, peu importe leur profondeur », explique M. Marone. Il admet qu’il devra faire plus de recherche pour mieux comprendre ce comportement.

Vers une optimisation de l’agroforesterie dans les Niayes?