Comptes rendus d'évènements

Rapports de stages, de formations et de conférences auxquels ont participé les membres du CEF partout dans le monde!

2 décembre 2010

Colloque en aménagement écosystémique: Les praticiens se prononcent

Pour information, écrivez à Alison Munson | Photos de Martine Lapointe

Le 12 novembre dans la grande salle lumineuse du pavillon Kruger, plus de 60 étudiants à distance et autres adeptes de l’aménagement écosystémique se sont rencontrés afin d’échanger sur les défis de la mise en œuvre. Les étudiants du microprogramme ont présenté leurs projets et synthèses du premiers cours, et les professeurs ont présentés leur vision de l’aménagement écosystémique de différentes perspectives allant des dimensions sociales et économiques aux contraintes opérationnelles («on peut tout faire»). Une diversité de projets de mise en œuvre allant du domaine Walden de 5 ha dans la Beauce à l’UAF 085-51 de la région d’Abitibi, en passant par un projet urbain de démonstration (Trois Rivières) et l’intégration des aires protégés dans le paysage social ont été présentés. Une belle journée entrecoupée d’un diner poulet basque.

Gaétane Boisseau, conférencière invitée du CEF, a présenté une synthèse sur les effets des routes sur la biodiversité; le fait de donner accès à l’intérieur des massifs (pour prédateurs, humains et véhicules, espèces envahissantes) semble être beaucoup plus nocif que les impacts directs des routes.

Un des trois projets pilotes MRNF de l’aménagement écosystémique, celui de Tembec/Norbord en collaboration avec la Chaire AFD UQAT/UQAM, présenté par Elaine Marchand, responsable pour la certification chez Tembec, a suscité beaucoup d’intérêt. La plupart des présentations de la journée se trouvent ci-bas en format pdf.

Projet pilote d’aménagement écosystémique pour l’UAF 085-51

Ce projet, coordonné par Tembec, a débuté en 2002 mais il est issu d’un projet de recherche de trois ans de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable (Chaire AFD ![]() ). L’objectif de Tembec et de ses collaborateurs (MRNF, Norbord, Chaire AFD) était de passer de la recherche à la pratique en tentant de confectionner un plan général d’aménagement forestier (PGAF) qui assurerait le maintien de la biodiversité tout en étant socialement acceptable et économiquement viable. Depuis 2007, ce projet est reconnu comme un des trois projets pilotes d’aménagement écosystémique par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

). L’objectif de Tembec et de ses collaborateurs (MRNF, Norbord, Chaire AFD) était de passer de la recherche à la pratique en tentant de confectionner un plan général d’aménagement forestier (PGAF) qui assurerait le maintien de la biodiversité tout en étant socialement acceptable et économiquement viable. Depuis 2007, ce projet est reconnu comme un des trois projets pilotes d’aménagement écosystémique par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Le territoire de l’unité d’aménagement forestier (UAF) 085-51 se situe au nord de La Sarre, en forêt boréale, dans le domaine de la pessière noire à mousse. Ce territoire est aussi certifié selon la norme du Forest Stewardship Council (FSC) depuis 2005.

Les cinq principaux enjeux sur ce territoire sont: la répartition spatiale des agglomérations de coupes; le maintien de l’habitat du caribou des bois; le maintien des forêts matures et surannées; le maintien de forêts résiduelles et d’éléments structuraux dans les agglomérations de coupes et le maintien de la productivité du territoire forestier en lien avec l’entourbement. Chacun de ces sujets sont en développement, étudiés, travaillés et testés. Car bien que les concepts théoriques de l’aménagement écosystémique soient maintenant bien intégrés au PGAF, beaucoup de travail reste à faire au niveau de l’adaptation opérationnelle. De plus, l’impact de toutes ces adaptations sur la possibilité forestière, entre autres, est encore imprécis. Puisque l’approche écosystémique est encore à l’étape expérimentale, il est impératif d’appliquer une démarche rigoureuse d’aménagement adaptatif supportée par un excellent système de suivi des impacts environnementaux afin d’évaluer l’atteinte des objectifs d’aménagement. Plus d’information ![]()

Présentations

- Les aspects socioéconomiques: un cadre de réflexion pour l’aménagement écosystémique

(Luc Bouthillier et Nancy Gélinas, Université Laval)

(Luc Bouthillier et Nancy Gélinas, Université Laval)

- Suivi des impacts sur la biodiversité dans le cadre d'un aménagement écosystémique

(Marie-Pier Gauthier)

(Marie-Pier Gauthier)

- La diminution de la récolte forestière en périphérie de la plus grande tourbière entre Drummondville et Québec

(Michel Bergeron, MDDEP)

(Michel Bergeron, MDDEP)

- Impact des coupes de rétention variable sur l'importance du chablis chez les arbres résiduels

(Sébastien Lavoie, membre du CEF)

(Sébastien Lavoie, membre du CEF)

- L’adaptation aux changements climatiquesdu design et de la gestion du réseau d’aires protégées au Québec - un projet pilote

(François Brassard, MDDEP et Louis Bélanger, membre du CEF)

(François Brassard, MDDEP et Louis Bélanger, membre du CEF)

- Le projet pilote d’aménagement écosystémique de l’UAF 085-51

(Élaine Marchand, Tembec)

(Élaine Marchand, Tembec)

- Les opérations forestières: Adaptations nécessaires pour la mise en oeuvre de l’aménagement écosystémique

(Luc Lebel, FORAC)

(Luc Lebel, FORAC)

- L'aménagement écosystémique en forêt privée: Un exemple d'application à petite échellee

(Dick McCollough, Université Laval)

(Dick McCollough, Université Laval)

- Projet de démonstration d’aménagement forestier écosystémique

(Dominic Thibeault)

(Dominic Thibeault)

16 novembre 2010

Colloque international Silvilaser à Fribourg en Allemagne

Texte par Marie-Claude Jutras-Perreault et Jean-François Sénécal

Fribourg

En septembre 2010, grâce au support financier du Centre d'étude de la forêt, nous avons eu l’occasion d’aller présenter les résultats de nos recherches au Colloque international Silvilaser à Fribourg en Allemagne. Nous sommes tous deux étudiants à la maîtrise en géographie à l’UQÀM: Marie-Claude Jutras-Perreault étant sous la direction du professeur Benoit St-Onge et Jean-François Sénécal en co-direction avec les professeurs Benoit St-Onge et Frédérik Doyon (de l’Université du Québec en Outaouais). Jean-François a présenté un poster sur la prédictibilité de l’âge des trouées de forêts feuillues tempérées en Amérique du Nord à l’aide de données lidar. Marie-Claude a pour sa part présenté ses résultats concernant l’évaluation de la hauteur et de la densité du sous-étage en forêt boréale québécoise à l’aide d’un lidar à retours multiples.

Canaux de Fribourg

Cet événement a été l’occasion pour plus de 150 scientifiques et chercheurs de 22 pays différents d’échanger sur les nouvelles techniques et méthodes développées pour traiter et analyser les données lidar acquises en milieu forestier. Nous avons ainsi eu la chance de rencontrer les scientifiques influents dans le domaine et créer des contacts parmi les professeurs et étudiants présents. La conférence nous a également permis de découvrir Fribourg (Freiburg-im-Breisgau), cette ville magnifique du sud-ouest de l’Allemagne. La ville de Fribourg, située au pied de la Forêt Noire, est reconnue pour ses petits canaux, ses rues piétonnes dallées et son climat relativement doux, mais également pour son caractère écologique. Le premier ecoquartier au monde, le Quartier Vauban, y a vu le jour en 1996. Il fait maintenant figure de modèle dans le monde entier en matière de développement durable. Nous tenons à remercier le CEF de nous avoir fourni le support financier qui nous a permis de saisir cette opportunité unique d’échanger sur les toutes dernières innovations reliées au lidar en foresterie et de visiter cette ville au charme remarquable.

26 octobre 2010

Stages de recherche au Japon sur les émissions de composé volatiles organique encadré par la Société japonaise pour la promotion de la science

Texte par Nicolas Mansuy

Château de Matsumoto

Afin de promouvoir la coopération scientifique internationale, la Société japonaise pour la promotion de la science (JSPS) encourage les chercheurs hautement qualifiés à travers le monde, à venir et mener des activités de recherche conjointe avec des collègues dans les universités et instituts de recherche japonais (programme ![]() ). Le JSPS Summer Program pour lequel j’ai été sélectionné offre quant à lui, des possibilités pour les chercheurs pré- et post-doctorants, de poursuivre des recherches sous la direction de laboratoires d'accueil pour une période de deux mois au cours l'été.

). Le JSPS Summer Program pour lequel j’ai été sélectionné offre quant à lui, des possibilités pour les chercheurs pré- et post-doctorants, de poursuivre des recherches sous la direction de laboratoires d'accueil pour une période de deux mois au cours l'été.

C’est ainsi qu’après avoir pris contact avec multiple laboratoires d’accueil, mon choix s’est arrêté sur la Faculty of Urban Environmental Sciences de la Tokyo Metropolitain University. Le Professeur Yoshizumi Kajji directeur du laboratoire de chimie atmosphérique m’a chaleureusement reçu pour étudier les émissions des composés volatiles organiques (COV). Mais quel intérêt entre les émissions de COV et les travaux effectué au centre d’étude de la forêt? Les COV sont des substances formées d’au moins un atome de carbone et un d’hydrogène qu’on retrouve à l’état gazeux dans l’atmosphère et sont surtout connus pour avoir des effets néfastes sur la qualité de l’air (ils participent à la formation du SMOG, certains sont toxiques et cancérigènes tels le formaldéhyde et le benzène) et par conséquents sur la santé des populations. En revanche, ce que l’on sait moins c’est que les émissions COV biogéniques (COVB), c’est à dire celles d’origine naturelle, sont sept fois supérieures à celles d’origine anthropiques. Selon Guenther et al. (1995), 98 % des COVB sont émis par la végétation.

Au niveau global, ces flux ont donc un poids significatif dans le bilan de carbone de la plupart des paysages terrestres et plus particulièrement dans les paysages dominés par la forêt (Spracklen et al. 2008). Les COVB ont un impact non négligeable sur le climat car ils prolongent la durée de vie moyenne de certains gaz à effet de serre tels que l’ozone ou le méthane. Le type de végétation, le rayonnement solaire et la température peuvent affecter le taux d'émission et ainsi que les espèces de COVB. Les espèces de COV d’origine végétale les plus communément détectées sont l'isoprène et les monoterpènes mais bien d’autres sont à découvrir. Comprendre leurs interactions avec l’atmosphère et la forêt n’est pas chose facile.

Cèdre rouge du Japon

Ainsi au cours de ce stage, j’ai pu me familiariser avec divers procédés pour mesurer les émissions de COVB. Après avoir isolé plusieurs plantes de l’air ambiant (dans une chambre prévue à cet effet où nous pouvions contrôler artificiellement la lumière, la température et l'humidité) nous avons utilisé la technique de Chromatographie en phase gazeuse couplée au spectromètre de masse (GC-MS). À savoir que cette méthode séparatrice (aussi utiliser en criminologie) permet d'identifier ou de renifler des mélanges complexes à l'état de traces tels que les arômes (quelques nano grammes de mélange). Le laboratoire travail également sur la modélisation des mouvements de masse d’air où comment les feux survenus dans l’est de la Sibérie parviennent à influencer la qualité de l’air au Japon. C’est pourquoi j’ai eu la chance de me rendre à la station météorologique au Sommet du Mont Fuji (merci à Shungo Kato) où sont menées des analyses de qualité de l’air. À 3700m d’altitude, l’air y est pur, bien qu’il puisse être pollué par les masses d’air venant de la Chine.

Ce stage a été une expérience enrichissante à plus d’un titre: humaine (la générosité des japonais), culturelle, scientifique, linguistique et culinaire. Et pour cela, je me dois de remercier sincèrement toute l’équipe du professeur Kajji pour son accueil chaleureux et l’encadrement de qualité fournit pendant ces deux mois (http://atmchem.apchem.metro-u.ac.jp// site du laboratoire ![]() ). Je remercie également la JSPS pour son organisation formidable ainsi que le CNRS et le CEF et mes directeurs Sylvie Gauthier et Yves Bergeron qui m’ont donné l’opportunité de profiter de cette belle expérience. Finalement, je remercie tout particulièrement la famille Yoshida pour m’avoir accueilli comme un fils pour plusieurs fins de semaine (un gros merci à Kazuo, Etuko, Hiro et Takanoari). Un gros merci aussi à Takamitsu pour les 4 jours de randonnée dans les Alpes japonaises.

). Je remercie également la JSPS pour son organisation formidable ainsi que le CNRS et le CEF et mes directeurs Sylvie Gauthier et Yves Bergeron qui m’ont donné l’opportunité de profiter de cette belle expérience. Finalement, je remercie tout particulièrement la famille Yoshida pour m’avoir accueilli comme un fils pour plusieurs fins de semaine (un gros merci à Kazuo, Etuko, Hiro et Takanoari). Un gros merci aussi à Takamitsu pour les 4 jours de randonnée dans les Alpes japonaises.

Si vous êtes intéressés à participer à ce programme, n’hésitez pas me contacter, je vous guiderai avec plaisir dans les démarches à suivre. Pour votre information, le JSPS vise la coopération de ses partenaires d'outre-mer pour le recrutement des candidats, c’est pourquoi en plus de chercher un laboratoire d’accueil au Japon intéressé a vous recevoir, il est donc obligatoire de passer par les représentants de chaque pays participant pour être sélectionné, à savoir: L'ambassade du Canada au Japon (Canada), le Centre National de la Recherche Scientifique (France), le British Council (UK), Deutscher Akademischer Austauschdienst (Allemagne) et la National Science Foundation (USA).

Quelques lectures liant les COVB, l’atmosphère, la forêt et bien sûr les feux:

- Jeeranut Suthawaree, Shungo Kato, Kazuhiro Okuzawa, Yugo Kanaya, P. Pochanart, Hajime Akimoto, Zifa Wang, Yoshizumi Kajii(2009) Measurements of Volatile Organic Compounds in the middle of Central East China during Mount Tai Experiment 2006 (MTX 2006): observation of regional background and impact of biomass burning, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 9, 16715-16753,

- A. Tani, S. Kato, Y. Kajii, M. Wilkinson, S. Owen, N. Hewitt (2007). A proton transfer reaction mass spectrometry based system for determining plant uptake of volatile organic compounds Atmos. Environ., 41, 1736-1746

- Guenther A et al (1995) A global model of natural volatile organic compound emissions. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 100, NO. D5, PP. 8873-8892

- Toussaint Barboni, Magali Cannac, Vanina Pasqualini, Albert Simeoni, Eric Leoni, Nathalie Chiaramonti (2010) Volatile and semi-volatile organic compounds in smoke exposure of firefighters during prescribed burning in the Mediterranean region International Journal of Wildland Fire, Vol. 19 No. 5 Pages 606 - 612.

Avec le laser

Mont Fuji

Versant du Mont Fuji

Sommet du Mont Fuji

Thon au marché de poisson

Pub de cigarette

Alpes japonaises

BBQ avec le labo

Randonnée Mont Fuji

October 25th, 2010

ISBE 2010 conference travel report

Text by Melanie McClure

I recently attended the International Society of Behavioral Ecology conference in Perth, Australia in September 2010. This conference, which occurs every 2 years, was an extraordinary opportunity for several reasons. Scientific conferences are a great opportunity to develop and perfect communication skills, which are essential in presenting the results of our work before our peers. As such, my poster presentation entitled "Group foraging in a social caterpillar: consistent or transient leaders?" was a success and I received positive feedback and valuable comments on my research. I met many researchers studying related questions on different organisms and who provided useful insights towards the current research for my PhD. Also, there were several plenary talks being held that I was very excited to attend. For example, Dr. Krause is a renowned researcher on the topic of individual interactions and group behaviour, which is a large part of my thesis as well as the subject of my presentation.

And lastly, as I am presently undertaking the final year of my doctoral studies at Concordia, attending a large and important scientific conference such as the ISBE enabled me to meet with other researchers in my field and to discuss post-doctoral opportunities and possible research venues. Attending so many interesting and varied talks has also broadened my scientific knowledge and interests.

It was thanks to travel support provided by CEF that I was able to attend this important conference by providing funding to offset the costs of travel and accommodation.

October 25th, 2010

International Society for Arachnology: Congress 2010

Text by Joseph Bowden

This past summer I was fortunate enough to have the opportunity to attend the annual meeting of the International Society for Arachnology ![]() in Siedlce, Poland from July 12 – July 18, 2010. At this conference I had the opportunity to present some of my doctoral research (on biodiversity and life history of spiders in the Arctic) to most of the top arachnologists in the world. Naturally I was able to meet many of the leading researchers from around the world in the field of Arachnology which allowed me to forge new scientific relationships, many of which may become future collaborators/associates.

in Siedlce, Poland from July 12 – July 18, 2010. At this conference I had the opportunity to present some of my doctoral research (on biodiversity and life history of spiders in the Arctic) to most of the top arachnologists in the world. Naturally I was able to meet many of the leading researchers from around the world in the field of Arachnology which allowed me to forge new scientific relationships, many of which may become future collaborators/associates.

The topics at this conference were quite diverse; with three concurrent sessions many topics were covered, a few of which were: biogeography, biodiversity, behaviour, systematics, reproduction, conservation and silks. The attendees included such famous arachnologists as Robert Raven, Friedrich Barth, Wayne Maddison and William Eberhard. I would like to thank the Centre D’étude de la forêt for their support in enabling me to attend and present at this conference.

September 9th, 2010

A dendrochronology fieldweek in the country of millennial trees

Text by Sebastien Renard

Warm and dry air, a jet blue sky and white dolomite that reflects the sun. On one side the Sierra Nevada and its 14000 feet peaks, on the other, Death Valley. An open forest with ghostlike trees where time seems to flow more slowly than anywhere else.

It is in this unique environment that the 20th North American Dendroecological Fieldweek (NADEF) was held from the 5th to the 13th of August 2010. Dr. Jim Speer, from Indiana State University, with the help of numerous collaborators, organised this intensive field course on the art of deciphering information held within tree rings. The basic principle of dendrochronology is that each year, a tree grows a ring of wood with characteristics that vary depending of the environmental conditions. This course took place at the White Mountain Research Station ![]() , in the Inyo National Forest near Bishop, CA. Around Forty researchers, professionals, students, teachers and dendro-impassioned participants learned, used and developed dendrochronological techniques to study the tree species with the longest living known individuals: the bristlecone pine, Pinus longeava. Numerous individuals are thousands of years old and their dean Methuselah is 4844 years old.

, in the Inyo National Forest near Bishop, CA. Around Forty researchers, professionals, students, teachers and dendro-impassioned participants learned, used and developed dendrochronological techniques to study the tree species with the longest living known individuals: the bristlecone pine, Pinus longeava. Numerous individuals are thousands of years old and their dean Methuselah is 4844 years old.

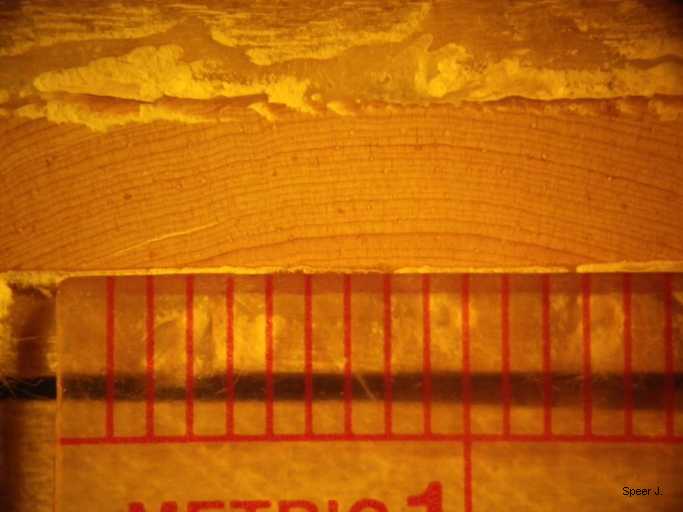

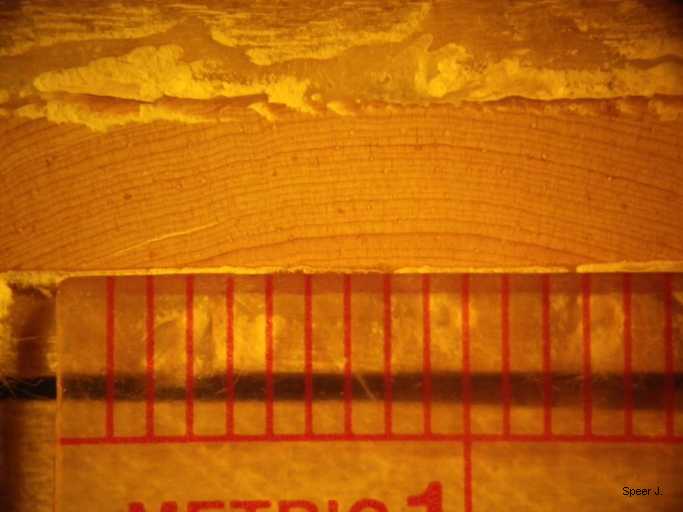

Attendees were divided in five different groups according to their preferences or area of research, each group focussing on a different aspect of dendrochronology. The introductory group, led by Lisah Ababneh (independent researcher), learned the fundamental techniques of site selection and sampling and also discovered wood anatomy. They also learned the famous crossdating technique and used it to create a master chronology.

Peter Brown (Colorado State University) and Chris Gentry (Austin Peay State University) led the fire ecology group: they studied the fire history of a ponderosa pine stand near Mammoth, CA. Using fire scars, they showed that drought events were not the main factor influencing fire intervals but that the ignition event (caused by lightning or people) was probably more important. Some of the students in this group had the opportunity to experience sampling with a huge chainsaw called “The Beast” (a Stihl 460 with a 28’’ bar).

The dendroclimatology group led by Henry Grissino-Mayer (University of Tenessee) studied the bristlecone pine’s response to climatic variables. Using the ARSTAN and DENDROCLIM softwares, they showed the importance of spring precipitations on bristlecone pine growth in Methuselah grove.

The group led by Kate Hrinkevich (University of Northern British Columbia) with the help of Tom Harlan (University of Arizona) worked on reconstructing a long chronology. This group had the privilege to work with exceptionally old samples of dead trees from Methuselah Grove along with some samples of historical significance collected by Edmund Schulman himself, pioneer of modern dendrochronology. Using a combination of dating softwares (CROSSDATING and COFECHA), visual scanning and exceptional patience they dated some samples at -5210 yrs (which means these pieces of wood were 7220 years old!).

I participated in the dendroecology group, led by Jim Speer and Adelia Barber (University of California). We worked on the age structure of a high elevation (~3000 m) bristlecone pine stand. We dated mortality events and establishment periods and used these results in combination with Adelia Barber’s PhD data to model the temporal dynamics of this stand using a Leslie population matrix. Our results showed that recently, juvenile individuals (<60 yrs old), have experienced very little mortality which led to a population increase. Moreover, the analyses of the spatial patterns showed a clustering of juveniles while adults were more regularly spaced. Therefore there is an increase and a densification of this White Mountains bristlecone pine population, probably because of favourable climatic conditions the last 50 years, and this dynamic might continue if no mass mortality event occurs (fire, pathogen, superdrought).

The last day of the fieldweek, each group presented its results during a presentation session in front of all the participants and individual reports will be provided by each group to the National Science Foundation. Our last evening had a summer camp atmosphere: an awesome diner (thanks to the cooks), a camp fire with songs and a meteor shower (thanks to the Perseids). The feeling of time moving in slow motion near bristlecone pines almost made us forget that it was time to leave the White Mountains.

This dendroecology fieldweek was an extremely rewarding experience: thanks to the dynamic organising team, we shared intense moments as much around microscopes and computers than during Jim’s «Hacky Sack» breaks or around the camp fire. Therefore, I strongly recommend the next NADEF(s) to every student beginning a project involving dendrochronology. Finally, I would like to thank the Center for Forest Research and my supervisor Eliot McIntire for giving me the opportunity to attend this course. I would also like to thank Jim Speer and his 20th NADEF team for succeeding in making me enjoy dendrochronology (I admit I had many doubts about this subject before…).

Recommended readings:

- Stokes and Smiley, An Introduction to Tree-Ring Dating.

- Speer, Fundamentals of Tree Ring Research

- Site internet Ultimate Tree Ring

- Site internet North American Dendroecological Fieldweek

9 septembre 2010

Une semaine de dendrochronologie au royaume des arbres millénaires

Texte par Sebastien Renard

Un air chaud et sec, un pur ciel bleu, de la dolomite blanche réfléchissant le soleil. D’un côté la Sierra Nevada et ses pics culminants à plus de 4000 m et de l’autre la Vallée de la Mort. Une forêt ouverte d’arbres aux allures de fantômes torturés où le temps semble s’écouler plus lentement qu’ailleurs.

C’est dans cet environnement unique que le cours de dendroécologie, North American Dendroecological Fieldweek (NADEF), a eu lieu du 5 au 13 août 2010. Jim Speer, professeur associé à l’Indiana State University, a organisé avec l’aide de nombreux collaborateurs ce stage intensif sur l’art de décrypter les informations contenues dans les cernes de croissance des arbres.

Le principe de base de la dendrochronologie est que chaque année, un arbre fait un cerne de croissance ayant certaines caractéristiques qui dépendent des conditions environnementales. Ce cours avait lieu à la White Mountain Research Station ![]() , dans la Forêt Nationale Inyo près de Bishop en Californie. Une quarantaine de personnes: chercheurs, professionnels de recherches, étudiants et passionnés ont pu apprendre, utiliser et développer des techniques de dendrochronologie en étudiant l’espèce d’arbre aux individus vivants les plus vieux connus: le pin bristlecone, Pinus longeava. Dans ces montagnes de nombreux individus sont plusieurs fois millénaires et leur doyen, appelé Methuselah, est vieux de 4844 ans.

, dans la Forêt Nationale Inyo près de Bishop en Californie. Une quarantaine de personnes: chercheurs, professionnels de recherches, étudiants et passionnés ont pu apprendre, utiliser et développer des techniques de dendrochronologie en étudiant l’espèce d’arbre aux individus vivants les plus vieux connus: le pin bristlecone, Pinus longeava. Dans ces montagnes de nombreux individus sont plusieurs fois millénaires et leur doyen, appelé Methuselah, est vieux de 4844 ans.

Nous avons été divisés en cinq groupes selon les sous-disciplines de la dendrochronologie que nous voulions étudier. Le groupe d’introduction, mené par Linah Ababneh (chercheure autonome), a permis aux débutants de se familiariser avec les techniques d’échantillonnages et de préparation des échantillons ainsi que de découvrir l’anatomie du bois. Ils ont appris la fameuse technique du «crossdating» (datation croisée) ainsi que la méthode de construction d’une chronologie de référence.

Peter Brown (Colorado State University) et Chris Gentry (Austin Peay State University) ont dirigés le groupe travaillant sur l’écologie du feu: ils ont étudiés l’historique de feu d’un peuplement de pin ponderosa près de Mammoth, CA. Avec l’étude des cicatrices de feux, ce groupe a réussi à démontrer que les épisodes de sécheresse n’étaient pas le facteur prépondérant du cycle des feux mais qu’il était plus probable que ce soit uniquement l’allumage (les éclairs et les causes anthropiques) qui en soient le facteur déterminant. Au passage certains d’entre eux ont eu la chance de manier une scie à chaîne énorme appelée « the Beast » (une Stihl 460 avec une barre de 28 pouces).

Le groupe de dendroclimatologie mené par Henry Grissino-Mayer (University of Tenessee) s’est intéressé à l’effet du climat sur la croissance du pin bristlecone. A l’aide des logiciels ARSTAN et DENDROCLIM, ils ont pu analyser plusieurs dizaines de variables climatiques. Leurs résultats ont montré l’importance des précipitations printanières sur la croissance du pin bristlecone dans Methuselah Grove, site où se trouvent les plus vieux arbres vivants connus.

Un groupe a travaillé sur la reconstruction d’une longue chronologie avec l’aide de Kate Hrinkevich (University of Northern Bristish Columbia) et de Tom Harlan (University of Arizona). Ce groupe a eu le privilège de travailler sur des échantillons d’arbres morts venant de Methuselah Grove vieux de plusieurs milliers d’années! De plus, certains de ces échantillons ont été prélevés par Edmund Schumann, pionnier de la dendrochronologie moderne. À l’aide d’une combinaison de logiciel de datation (CROSSDATING et COFECHA), d’une lecture visuelle et d’une patience remarquable, ils ont pu dater des échantillons de -5210 ans (donc vieux de 7220 ans!).

Pour ma part, j’ai participé aux travaux du groupe de dendroécologie dirigé par Jim Speer et Adelia Barber (University of California). Nous avons travaillé sur la structure d’âge d’un peuplement de pin bristlecone de haute altitude (~3000 m) pour lequel nous avons daté des événements de mortalité et d’établissement. À l’aide de ces résultats, ainsi que de données tirées du doctorat d’Adelia Barber, nous avons modélisé la dynamique temporelle de ce peuplement à l’aide d’une matrice de population de Leslie. Nos résultats ont montré que peu de mortalité avait eu lieu récemment chez les juvéniles (<60 ans) ce qui a provoqué une augmentation de la population. De plus, l’analyse des patrons spatiaux a montré une plus grande agrégation des juvéniles comparativement aux adultes. Ainsi, on observe une augmentation et une densification de la population de pin bristlecone dans ce peuplement des White Mountains.

Le dernier jour du stage, chaque groupe a présenté ses résultats lors de présentations devant tous les participants et des rapports seront fournis à l’organisme de financement (National Science Foundation).

La dernière soirée avait des allures de camps d’été: souper mémorable (merci aux cuisiniers), feu de camp avec chansons et pluie d’étoiles filantes (merci aux Perséides). Cette sensation que le temps défile plus lentement aux côtés des pins brisltecone millénaires nous a presque fait oublier qu’il était temps de quitter les White Mountains.

Cette semaine de dendrochronologie fut une expérience exceptionnelle et enrichissante: grâce à l’équipe dynamique des organisateurs, nous avons pu partager des moments très agréables, tant autour des microscopes et ordinateurs que durant les pauses «Hacky Sack» de Jim ou devant le feu de camp. J’encourage donc vivement tout étudiant commençant un projet impliquant de la dendrochronologie à participer au(x) prochain(s) NADEF. Finalement, je tiens à remercier le Centre d’Étude de la Forêt ainsi que mon directeur Eliot McIntire de m’avoir permis d’assister à cette formation, sans oublier évidemment Jim Speer et toute son équipe qui ont réussi à me faire aimer la dendrochronologie (j’avoue que j’avais des doutes avant…).

Lectures recommandées:

- Stokes and Smiley, An Introduction to Tree-Ring Dating.

- Speer, Fundamentals of Tree Ring Research

- Site internet Ultimate Tree Ring

- Site internet North American Dendroecological Fieldweek

23 août 2010

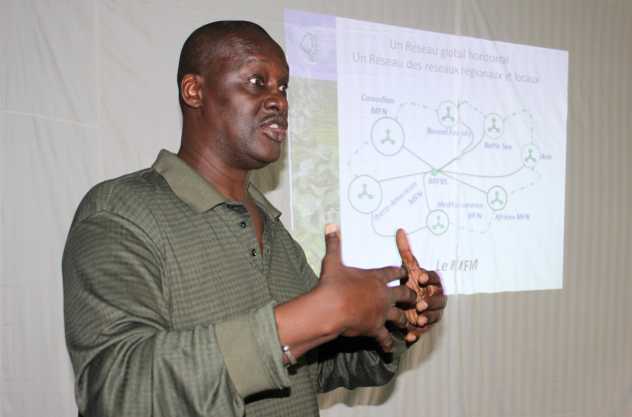

Le concept des forêts modèles canadiennes migre en Afrique

Texte par Gabriel Sarasin

Depuis quelques temps, un financement canadien permet de mettre en place le concept canadien de Forêts Modèles en Afrique centrale, dans le cadre du programme IFMA (Initiative pour un Réseau de Forets Modèles en Afrique). Gabriel Sarasin, membre du CEF, est présentement en stage pour le Réseau Africain des Forêts Modèles en République Démocratique du Congo. Voici ses impressions et quelques photos.

Les 13 et 14 août dernier, j’ai organisé un atelier pour évaluer la faisabilité de la mise en place de la première Forêt Modèle en République Démocratique du Congo (RDC). Cet atelier s'est tenu à la cité de Tshela, dans la province du Bas-Congo et a regroupé des acteurs des divers groupes d’intérêts sur le territoire (secteur privé, ONG, associations paysannes, chefs coutumiers, administration, institutions d’enseignement supérieures). Plus de 45 personnes sont ainsi réunies pour échanger, développer une vision commune du territoire et de ses enjeux ainsi que pour cibler les actions prioritaires pour mettre en place une Forêt Modèle dans le Mayombe de la RDC. Au terme de l’atelier, il y a eu un comité de pilotage provisoire mis en place, soit le tout premier de la RDC, d'Afrique Centrale et du programme IFMA. La forêt du Mayombe s’étend de la RDC jusqu’au sud du Gabon en passant par l’Anglola (Cabinda) et la République du Congo. À l’atelier étaient présents des cadres de l’administration nationale, d’ONG internationales ainsi que l’équipe du Réseau africain des Forêts Modèles en provenance du Cameroun.

L’Institut supérieur d’études agronomiques de Tshela

(photo Caroline Olivier)

Les Forêts Modèles sont un concept canadien qui a été présenté comme alternative à la gestion des conflits sur un territoire à la Conférence de Rio en 1992. Depuis lors, le concept s’est étendu dans plus de 20 pays avec plus de 50 Forêts Modèles, réunies en réseaux (canadien, européen, ibéro-américain, méditerranéen, asiatique, russe, africain). Depuis 2004, un Réseau africain des Forêts Modèles a été fondé par le Dr. Chimère Diaw, dont le siège est basé à Yaoundé, Cameroun. Il n'existe présentement que deux Forêts Modèles en Afrique sub-saharienne, toutes deux basées au Cameroun.

C’est dans cette optique que la forêt du Mayombe en RDC a été ciblé comme première Forêt Modèle potentielle en Afrique Centrale hors-Cameroun. Si une Forêt Modèle est mise en place dans le Mayombe en RDC, l’option d’étendre la Forêt Modèle aux autres pays du Mayombe (Angola, République du Congo, Gabon) sera explorée. Cela pourrait alors mener à la création de la première Forêt Modèle transfrontalière au monde.

Gabriel Sarasin est Stagiaire au Réseau africain des Forêts Modèles et au projet d'appui a la Formation en Gestion des Ressources Naturelles dans le Bassin du Congo, volet technique (OGRN-BC), Institut Supérieur d'Etudes Agronomique de Tshela (ISEA-Tshela), Cité de Tshela (Bas-Congo), République Démocratique du Congo.

25 mai 2010

Stage en virologie de la livrée?

Texte par Mélanie McClure, étudiante au doctorat avec Emma Despland

Dr Don Stoltz ![]() travaille en virologie. Il peut donc sembler étrange qu’en tant qu’écologiste j’ai choisi de faire un stage dans son laboratoire à l’Université Dalhousie à Halifax. Par contre, nous avions un point en commun: le parasitoide Hyposoter fugitivus. Il en avait, et moi pas.

travaille en virologie. Il peut donc sembler étrange qu’en tant qu’écologiste j’ai choisi de faire un stage dans son laboratoire à l’Université Dalhousie à Halifax. Par contre, nous avions un point en commun: le parasitoide Hyposoter fugitivus. Il en avait, et moi pas.

En effet, un de mes projets de doctorat consiste à déterminer si l’agrégation chez la chenille de la livrée des forêts (Malacosoma disstria) pourrait être avantageuse face aux prédateurs et parasitoides invertébrés, soit en tant qu’effet de dilution, à titre de vigilance accrue ou d’amplification d’une réponse anti-prédatrice. Par exemple, la synchronisation du mouvement de la tête semble prévenir le parasitisme (Costa 1997) et la régurgitation du contenu du système digestif chez une espèce proche, M. americanum, a un effet répulsif chez les fourmis (Peterson et al. 1987). Cependant, chez la livrée des forêts, aucune étude précédente n’a tenté de déterminer si le comportement de grégarité était réellement avantageux contre la prédation par les invertébrés.

Des résultats préliminaires obtenus pendant les étés 2008 et 2009 ont démontré que les réactions des chenilles, au niveau individuel et de groupe, diffèrent selon qu’elles sont engendrées par des prédateurs généralistes (tels qu’une araignée et un hémiptère) ou par des parasitoides. Cependant, des tests additionnels avec les parasitoides étaient nécessaires. Or, les parasitoides fournis par Dr Stoltz lors de l’été 2008 se sont avérés difficile à maintenir en laboratoire et un grand nombre d’individus était nécessaire. Dr Stoltz possède des années d’expérience dans l’élevage fastidieux de ce parasitoïde et a généreusement accepté que je continue mes travaux sur les réponses anti-prédatrices de M. disstria envers les parasitoides dans son laboratoire, lors d’un séjour d’un mois (13 mars-10 avril 2010).

Livrée des forêts

Malgré mon ignorance en virologie, mon séjour a été très productif et m’a permis de compléter mes expériences sur les défenses comportementales de M. disstria contre ce parasitoide. Nous avons d’ailleurs pu échanger beaucoup d’informations quant à l’élevage de nos insectes, et je crois pouvoir appliquer certaines techniques à mes propres élevages à l’Université Concordia. Sans oublier que ce professeur semi-retraité a aussi partagé sa deuxième expertise, le flamenco, à l’heure du dîner. Maintenant de retour à Montréal, j’analyse mes données et j’essaie de comprendre ce que signifient mes résultats. Je vous tiendrai donc au courant de mes trouvailles!

Ce stage a été rendu possible grâce à une bourse du CEF ![]()

March 24th, 2010

A workshop on spatial statistics at CRM, a biologists’ perspective

Text Josh Nowak

On March 3, 2010 I traveled with four peers from Université Laval to the University of Montreal for a conference/workshop called Statistical Methods for Geographic and Spatial Data in the Management of Natural Resources ![]() . I was excited about the talks and interacting with the attending researchers. I don’t know about the others, but for me there was a bit of a star factor. Many of the presenter’s names are not only known to me, but they are the type of people whose web pages I bookmark for fear that I might miss a paper.

. I was excited about the talks and interacting with the attending researchers. I don’t know about the others, but for me there was a bit of a star factor. Many of the presenter’s names are not only known to me, but they are the type of people whose web pages I bookmark for fear that I might miss a paper.

Day one: Following an eye opening talk from keynote speaker Dr. Brian Klinkenberg ![]() (UBC), statistician after statistician applied their craft showing us how to solve some amazingly complex problems. The abstracts and slides for almost all of the talks are available on the Centre de Recherches Mathématiques website.

(UBC), statistician after statistician applied their craft showing us how to solve some amazingly complex problems. The abstracts and slides for almost all of the talks are available on the Centre de Recherches Mathématiques website. ![]() Collectively, these talks were my first real exposure to statisticians doing research. The sessions of day one presented me with challenges, exposed me to new tools and reminded me that creativity has a place in our research. I was impressed by the fact that multiple speakers concluded by suggesting applications of their methods in other fields. For example, Patrick Simard

Collectively, these talks were my first real exposure to statisticians doing research. The sessions of day one presented me with challenges, exposed me to new tools and reminded me that creativity has a place in our research. I was impressed by the fact that multiple speakers concluded by suggesting applications of their methods in other fields. For example, Patrick Simard ![]() focused on image processing utilizing methods grounded in the same theory used to interpolate rain fall earlier in the day. The methods were applied to two different case studies, first he dealt with soil porosity and second medical imaging.

focused on image processing utilizing methods grounded in the same theory used to interpolate rain fall earlier in the day. The methods were applied to two different case studies, first he dealt with soil porosity and second medical imaging.

Day two: As promised day two started with a talk covering ground familiar to me, predicting species distributions. The sessions that followed covered a suite of topics from disease prediction to resource selection by animals and fire prediction. The work presented was innovative and interesting. I had arrived in Montreal completely biased towards day two and I was not disappointed. However, as I sit here reflecting on the conference I place great value on the aggregation of such diverse research interests. Often it seems that we attend conferences where the attendees are all viewing the world through the same lens, but in this case we had little in common. Thus the focus was placed on solving the problem at hand, not the biology or even the method.

I needed that, I needed to be challenged, I needed to be exposed to other ways of approaching research projects, I needed to get out of my own head and out from behind my desk. The conference was a great example of the positive results that can come from bridging the seemingly cavernous gaps between different fields of research.

17 mars 2010

4e Colloque du CEF: tout un succès!

Texte et photos par Mélanie Desrochers

Les 12 au 14 mars avril derniers, le CEF organisait sont 4e Colloque annuel à l'Hôtel Chéribourg à Orford. Plus de 190 personnes, membres et non membres du CEF ont participé à l'événement. Tous sont en accord pour dire que c'était un des meilleurs colloques jusqu'à date!

Le tout a commencé avec un débat sur le thème Est-ce que les plantations ont un rôle dans l'aménagement écosystémique? Christian Messier, Brian Harvey, Alison Munson et Louis Bélanger ont échangé points de vues et opinions, le tout modéré par André Desrochers. L'auditoire a pu participer au débat en émettant leur propre opinion sur la question. Bien qu'aucun consensus n'en soit dégagé sur comment le faire, tous étaient favorables à la présence des plantations dans l'aménagement forestier durable.

Samedi et dimanche la journée a débuté avec la présentation de 9 des 10 nouveaux chercheurs réguliers, en plus de notre chercheur invité, Holger Lange. Chacun a pu présenter l'ensemble de ses travaux de recherche et ce, devant une salle comble de près de 200 personnes! Nos nouveaux chercheurs ont impressionné la galerie!

Suite aux présentation étudiantes, c'était au tour de Peter B. Reich ![]() , de l'Université du Minnesota, de venir nous entretenir de ses principaux travaux de recherche. Avec ses nombreuses publications dans Science et Nature, c'était de la grosse gomme! Il en a notamment inspiré plusieurs avec son grand dispositif mis en place pour déterminer les impacts de la hausse de température sur l'écophysiologie des plantes.

, de l'Université du Minnesota, de venir nous entretenir de ses principaux travaux de recherche. Avec ses nombreuses publications dans Science et Nature, c'était de la grosse gomme! Il en a notamment inspiré plusieurs avec son grand dispositif mis en place pour déterminer les impacts de la hausse de température sur l'écophysiologie des plantes.

Session d'affiches

Suite à la séance d'affiches où plus de 40 auteurs ont pu échanger sur leurs projets de recherche, une session intense d'hockey cosom a captivé une trentaine de sportifs amateurs.

Notons que la course amicale du CEF, mieux connue sous l'appellation Fun Run a réuni huit membres actifs et matinaux, soit le double de la participation de l'an passé!

En ce qui a trait à l'encan silencieux de photos pour le Projet Forêt Côte-Ouest, les étudiants ont réussi à ramasser tout près de 400 $ grâce à vos dons. Merci à tous!

À la fin du Colloque, une belle surprise attendait les participants: de la tire sur la neige! En effet, la remise de prix a permis à tous de se sucrer le bec pendant que le directeur annonçait les gagnants:

Meilleure présentation orale | vote du jury

Le lauréat Maxime Allard

- Maxime Allard | UQAM | Les habitats résiduels: des milieux de reproduction favorables à un oiseau associé aux forêts matures?

Maxime se mérite un abonnement d'un an à la revue ainsi que l'opportunité d'écrire un article vulgarisé dans Le Couvert Boréal ![]() . De plus, il reçoit une bourse de 300 $ versée par le CEF. Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement les membres du jury qui ont fait un excellent travail.

. De plus, il reçoit une bourse de 300 $ versée par le CEF. Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement les membres du jury qui ont fait un excellent travail.

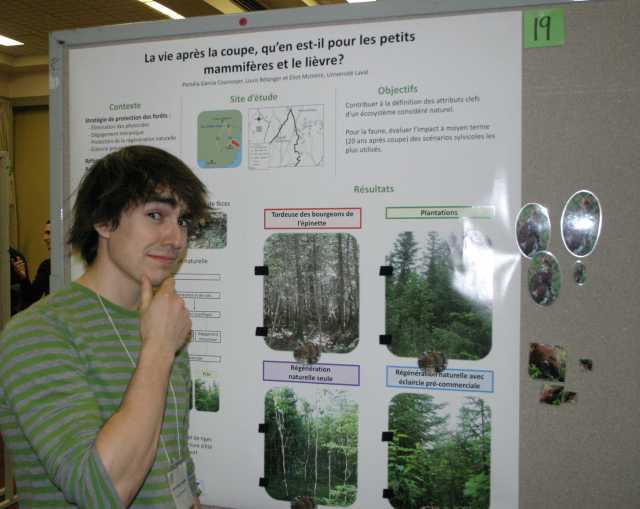

Meilleure présentation par affiche | vote du public

Devant l'affiche gagnante

- Paméla Garcia-Cournoyer | Université Laval | La vie après la coupe, qu'en est-il pour les petits mammifères et le lièvre?

Paméla se mérite 150 $, un abonnement d'un an à l'Institut forestier du Canada ![]() et au magazine Progrès Forestier

et au magazine Progrès Forestier ![]() , ainsi que la parution de sa photo et du résumé de son affiche dans la partie « Nouvelles des sections » du Forestry Chronicle. De plus, une copie du livre « Des feuillus nobles en Estrie et au Centre-du-Québec: guide de mise en valeur » et un abonnement d'un an à la revue « Le progrès forestier » avec la possibilité d'écrire un article dans la revue est offert par l'Association forestière des Cantons de l'Est (AFCE).

, ainsi que la parution de sa photo et du résumé de son affiche dans la partie « Nouvelles des sections » du Forestry Chronicle. De plus, une copie du livre « Des feuillus nobles en Estrie et au Centre-du-Québec: guide de mise en valeur » et un abonnement d'un an à la revue « Le progrès forestier » avec la possibilité d'écrire un article dans la revue est offert par l'Association forestière des Cantons de l'Est (AFCE).

Finalement, le GROS prix de présence, tant convoité et offert par la Sépaq ![]() , était un forfait pêche en plan européen, d'une durée de trois jours (en semaine) pour quatre peronnes, dans l'une des réserves fauniques du réseau Sépaq, d'une valeur de 1056 $ plus taxes, comprenant l'hébergement en chalet, une embarcation et les droits d'accès à la pêche.

, était un forfait pêche en plan européen, d'une durée de trois jours (en semaine) pour quatre peronnes, dans l'une des réserves fauniques du réseau Sépaq, d'une valeur de 1056 $ plus taxes, comprenant l'hébergement en chalet, une embarcation et les droits d'accès à la pêche.

Sylvain, le gagnant du prix Sépaq

Le grand gagnant est Sylvain Delagrange, chercheur régulier de l'UQO et à l'IQAFF. Félicitations à toi et aux chanceux qui t'accompagneront!

À la fin du colloque, on en a aussi profité pour souligner l'excellent travail de Christian Messier à titre de directeur du CEF de 2006 à 2010. Une belle carte signée par plusieurs lui a été remise pour témoigner notre grande reconnaissance. Merci à toi, Christian et bonne chance avec ta nouvelle chaire de recherche!

Pour ceux et celles qui étaient présents:

Afin d'améliorer le produit pour le prochain Colloque annuel, merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre au sondage ![]() ! Aussi, ne manquez pas d'aller voir les photos!

! Aussi, ne manquez pas d'aller voir les photos!

Merci de votre participation et au plaisir de vous voir en grand nombre en 2011!

Le CEF tient à remercier ses partenaires financiers:

2 mars 2010

CONFOR 2010 à Thunder Bay

Texte par Sandrine Gautier-Éthier et Annie Claude Bélisle

Du 21 au 23 janvier dernier, 3 étudiants de l’UQAM, Annie Claude Bélisle, Sandrine Gautier-Éthier et Laurent Kerharo ont porté haut les couleurs du CEF lors du 24e CONFOR ![]() qui se tenait à Thunder Bay (Ontario). Pour cette occasion, ils présentaient tous trois des affiches illustrant leurs projets respectifs.

qui se tenait à Thunder Bay (Ontario). Pour cette occasion, ils présentaient tous trois des affiches illustrant leurs projets respectifs.

Les étudiants ont eu la chance de partager leurs expériences avec des collègues d’universités de l’Est du Canada et d'échanger sur les problématiques propres à leurs régions, dans une ambiance détendue et conviviale.

Les sujets présentés allaient de la foresterie autochtone au bois énergie en passant par des projets d'écologie végétale et animale. Les présentations et les affiches ont fait l'objet d'un vote du public, dont voici les résultats:

- Meilleure présentation orale - Zachary Long (Lakehead University)

- Poster – 1er - Joel Symonds (Lakehead University)

- Poster – 2e - Sandrine Gautier-Éthier (UQAM) et Sonya Richmond (Université de Toronto)

À noter que pour la prochaine édition du CONFOR, nos collègues de Chicoutimi (UQAC) prendront la relève. Souhaitons leur du courage pour la préparation, et autant de succès que leurs prédécesseurs!

9 février 2010

Le CEF en visite au Gabon!

Texte par André Desrochers et Pierre Racine

Au Parc National de la Lopé.

De gauche à droite: André Desrochers, Suzanne Allaire, professeure à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (UL), Christian Messier, François Marquis, chargé d'enseignement au département des sciences du bois et de la forêt (UL), Mélie Monnerat, conseillère sous-régionale pour le projet FOGRN, Patrice Dion, professeur au département de phytologie (UL) et Alison Munson. Dans la boite du camion: Marie-France Gévry, coordonnatrice du projet FOGRN.

Dans le cadre d’un atelier international sur le thème « Nouer les liens entre l’écoagriculture, l’écoforesterie, les changements climatiques et la biodiversité », 4 chercheurs du CEF ainsi que quelques autres professionnels et enseignants de l’Université Laval ont entamé l’année 2010 directement sur l’équateur, à Libreville, Gabon. Cet atelier, organisé conjointement par l’École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF, Gabon) ![]() et l’Université Laval, avait pour buts d’offrir une formation sur l’écoforesterie, l’écoagriculture avec comme trame de fond les changements climatiques. Cet atelier visait particulièrement des chercheurs et enseignants impliqués en enseignement supérieur en foresterie dans la région du Bassin du Congo. Il nous a permis de faire avancer le projet d'appui à la formation en gestion de ressources naturelles dans le bassin du Congo (FOGRN) piloté par Damase Khasa, visant à intégrer du matériel pédagogique en ligne aux programmes actuels et en développement destinés aux futurs ingénieurs forestiers de cette région.

et l’Université Laval, avait pour buts d’offrir une formation sur l’écoforesterie, l’écoagriculture avec comme trame de fond les changements climatiques. Cet atelier visait particulièrement des chercheurs et enseignants impliqués en enseignement supérieur en foresterie dans la région du Bassin du Congo. Il nous a permis de faire avancer le projet d'appui à la formation en gestion de ressources naturelles dans le bassin du Congo (FOGRN) piloté par Damase Khasa, visant à intégrer du matériel pédagogique en ligne aux programmes actuels et en développement destinés aux futurs ingénieurs forestiers de cette région.

Christian Messier a offert une présentation stimulante faisant le point sur l’aménagement forestier durable. Alison Munson a offert une vision critique et originale de l’aménagement écosystémique. André Desrochers a résumé les recherches récentes portant sur les effets des changements climatiques sur la faune forestière et Pierre Bernier ![]() a parlé de la mitigation et de l’adaptation en milieu forestier en ces temps de changements climatiques…. Les présentations de nos chercheurs ont suscité beaucoup d’intérêt et de nombreuses questions de nos collègues africains; espérons qu’ils ajouteront le CEF dans les Favoris de leurs fureteurs Internet!

a parlé de la mitigation et de l’adaptation en milieu forestier en ces temps de changements climatiques…. Les présentations de nos chercheurs ont suscité beaucoup d’intérêt et de nombreuses questions de nos collègues africains; espérons qu’ils ajouteront le CEF dans les Favoris de leurs fureteurs Internet!

Bien sûr, une visite au Gabon n’aurait pas été complète sans une petite tournée en nature… Dès l’arrivé, après un voyage de 15 heures d’avion, vos valeureux collègues se sont ainsi précipités dans un train de nuit pour aller prendre le pouls de la forêt Gabonaise et de ses étranges espèces végétales et animales, le tout bien arrosé de bière pour se garder au frais bien sûr! Ainsi, après 6 heures de train, le Parc National de la Lopé n’a pas déçu ses visiteurs québécois, avec moults paysages féeriques, des oiseaux endémiques et quelques rencontres avec les vedettes locales, les éléphants de forêt, cousins en format réduit de l’éléphant de savane, mais à tempérament plus fougueux, à éviter autant que possible lors des randonnées en forêt…

L'ENEF au Cap Estérias à une heure de Libreville.

La journée de notre retour au Canada, Pierre Racine arrivait pour assurer la réalisation d’un autre volet du projet de Damase. Il est venu passer deux semaines avec les gens de l’ENEF afin de les initier à la construction d’un site web collaboratif pour le Réseau des Institutions de Formation Forestière et Environnementale de l'Afrique Centrale ![]() (RIFFEAC). Basé sur la même technologie que le site web du CEF (un wiki), le site web du RIFFEAC, encore en construction, devrait permettre à ses 12 institutions membres et distribuées dans toute l’Afrique Centrale de diffuser une information générée localement et donc plus à jour, dynamique et de meilleure qualité.

(RIFFEAC). Basé sur la même technologie que le site web du CEF (un wiki), le site web du RIFFEAC, encore en construction, devrait permettre à ses 12 institutions membres et distribuées dans toute l’Afrique Centrale de diffuser une information générée localement et donc plus à jour, dynamique et de meilleure qualité.

Autre visiteur à noter, même s’il n’est pas membre du CEF, Michel Beaudoin ![]() , directeur du programme coopératif en génie du bois au département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval, a également passé 15 jours avec les gens de l’ENEF afin de les aider à développer un programme de formation en transformation du bois. Son rapport devrait être disponible bientôt.

, directeur du programme coopératif en génie du bois au département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval, a également passé 15 jours avec les gens de l’ENEF afin de les aider à développer un programme de formation en transformation du bois. Son rapport devrait être disponible bientôt.

Bref, un séjour productif et riche en souvenirs inoubliables qui, nous l’espérons, ouvrira de nouvelles perspectives de rayonnement pour notre CEF! Plus de détails auprès de vos collègues lors du colloque annuel du CEF qui approche à grands pas…